【引言:被误解的"童言无忌"】 晚高峰的地铁车厢里,8岁男孩指着邻座孕妇大声嘲笑:"这个阿姨的肚子像要爆炸的气球!"母亲涨红着脸呵斥"闭嘴",乘客们尴尬地移开视线,这样的场景正频繁发生在现代家庭中,当孩子将伤人的话语当作日常表达,家长在羞愤之余更需要冷静思考:这些锋利言辞背后,究竟隐藏着怎样的心理诉求?

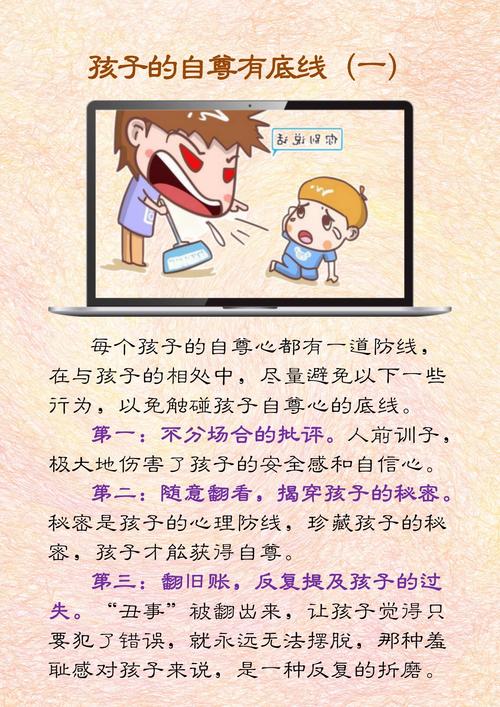

【第一章:穿透语言表象的心理图景】 1.1 攻击性表达的心理动因 哈佛大学发展心理学团队追踪研究发现,习惯性使用攻击性语言的孩子中,73%存在未被满足的情感需求,10岁的小宇总用"笨蛋""丑八怪"称呼同学,心理咨询师发现其父母长期采用否定式教育,孩子通过模仿父母的语言模式获取关注。

2 社交技能缺失的警报 上海某重点小学的跟踪调查显示,语言攻击性强的孩子普遍存在共情能力滞后现象,这些孩子在"识别他人情绪"测试中得分比同龄人低40%,他们并非本性恶劣,而是缺乏将内心感受转化为恰当语言的能力。

3 权力博弈的隐形战场 青春期前儿童常通过语言挑衅建立心理优势,12岁的莉莉总在家庭聚会时嘲讽表弟"数学考30分真光荣",深层动机是转移父母对其学业下滑的关注,这种策略性攻击往往折射出家庭权力结构失衡。

【第二章:解构语言暴力的生成机制】 2.1 镜像神经元的异常激活 脑科学研究证实,长期接触攻击性语言环境的孩子,其镜像神经元会形成特殊联结模式,当9岁的浩浩脱口说出网络流行脏话时,这不是道德缺陷,而是神经突触对环境中高频语言刺激的条件反射。

2 情绪调节能力的发育迟滞 儿童心理发展量表显示,语言攻击性强的孩子在情绪识别、冲动控制等维度得分显著偏低,他们就像拿着冲锋枪的盲人,并非蓄意伤人,而是找不到更精准的情绪出口。

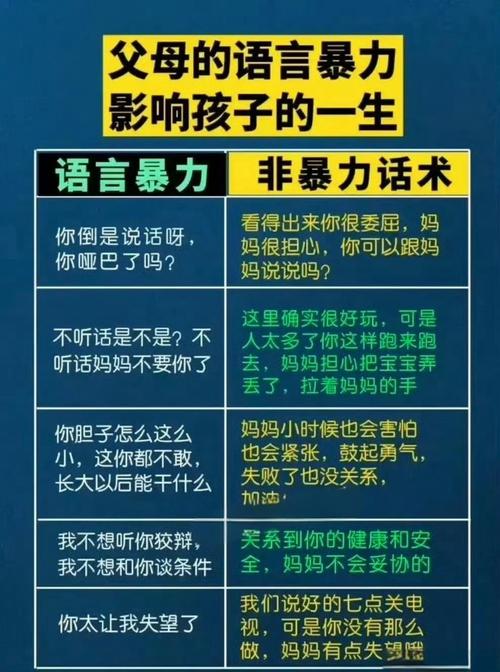

3 代际传递的语言密码 某三代同堂家庭的咨询案例揭示惊人现象:祖父训斥父亲"没出息",父亲责备儿子"蠢猪",孙子在幼儿园辱骂同伴,这种语言暴力链锁反应,往往在无意识中完成代际传承。

【第三章:重构沟通模式的教育策略】 3.1 建立情绪缓冲带的技术 • "三明治沟通法"实践:当孩子嘲讽妹妹"画得像鬼",引导其先说出观察("妹妹把颜色涂到线外了"),再表达感受("我觉得可以更仔细"),最后给出建议("下次我们慢慢画") • 情绪温度计工具:制作可视化情绪量表,帮助孩子将攻击欲转化为1-10级的数值表达

2 创设正向语言环境的四维模型 物理维度:设置家庭"文明角",陈列温暖的家庭对话记录 时间维度:建立每日15分钟"赞美时光" 社交维度:设计语言文明积分奖励系统 认知维度:通过角色扮演游戏训练换位思考

3 修复关系的"语言创可贴"计划 • 伤害评估表:引导孩子量化自己的语言伤害值 • 补偿行动清单:从简单道歉到主动帮助的阶梯式补救方案 • 情感账户概念:用存款比喻积极沟通,取款比喻语言伤害

【第四章:特殊情境的危机干预方案】 4.1 公众场合的语言失控 黄金30秒处置原则:迅速带离现场→物理隔离刺激源→用触摸平复情绪→回家后情景复盘

2 网络空间的言语暴力 数字同理心培养计划:将网络头像替换为现实照片→评论前想象对方表情→制作"网络语言转换器"

3 持续性语言攻击的预警信号 当伴随以下症状时需专业介入:睡眠障碍、报复性破坏行为、动物虐待倾向、超过3个月的人际关系恶化

【第五章:预防性教育的生态构建】 5.1 家庭语言环境的消毒方案 • 设立"禁语红绿灯":红色词汇(侮辱性)、黄色词汇(贬低性)、绿色词汇(建设性) • 家长反思清单:记录每日否定性语言频次 • 代际沟通工作坊:祖孙三代共同学习非暴力沟通

2 学校系统的支持网络 • 语言文明实验室:通过声纹分析技术让孩子听见自己的语气 • 同理心拓展课程:盲人体验、老人生活模拟等情境教学 • 冲突调解员制度:选拔高情商学生担任语言纠纷协调者

3 社会文化的净化工程 • 儿童节目语言审查标准的优化 • 网络平台的青少年友善对话算法 • 社区语言文明大使评选机制

【从语言重塑到人格重建】 站在儿童发展的时间轴上回望,那些伤人的话语既是警报也是契机,13岁的叛逆少女小美,经过半年语言矫正训练后,在作文中写道:"原来好好说话就像种花,需要每天浇水,但开出的花朵能让整个世界变甜。"这提醒我们:教育不是对语言表象的修补,而是对完整人格的培育,当家长学会解读那些锋利言辞背后的求助信号,当社会形成守护语言文明的共识,每个孩子都将获得把荆棘变成花束的魔法。