偷窃行为背后的教育警示 2022年发布的《青少年行为发展白皮书》显示,我国6-15岁儿童中约23%存在过未经允许拿取他人财物的行为,这个数据警示我们,儿童偷窃行为已成为不容忽视的教育课题,这种行为不仅可能发展成违法犯罪,更折射出家庭教育中存在的深层问题。

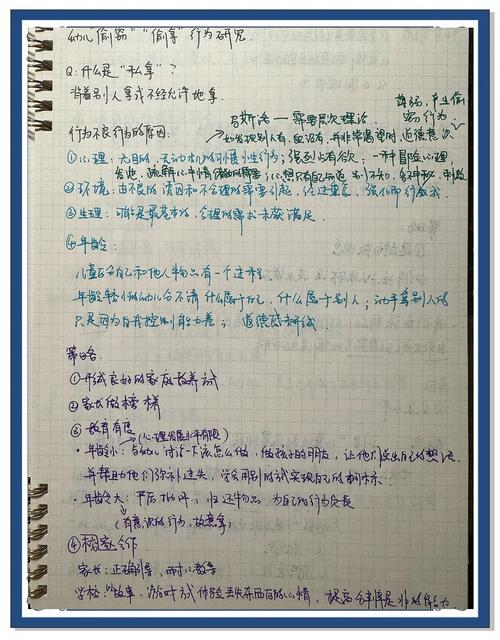

行为解码:不同年龄段的心理动因

-

幼儿期(3-6岁):物权概念模糊阶段 这个阶段的孩子尚未建立清晰的物权意识,心理学研究显示,4岁儿童中仅30%能明确区分"自己的"与"别人的",典型案例:幼儿园小班孩子将同学的玩具装进书包,认为"我喜欢就是我的"。

-

学龄初期(7-10岁):试探边界的关键期 根据皮亚杰的道德发展阶段理论,此时儿童处于"他律道德阶段",会通过具体行为验证规则的真实性,常见表现:故意拿取文具店的小物件,观察成人反应。

-

青春期前期(11-14岁):心理补偿的危机期 临床心理案例显示,这个阶段70%的偷窃行为与心理缺失有关,可能表现为:家境优渥的孩子持续盗窃廉价物品,实则是寻求刺激或获得同伴认同。

五步干预法:科学矫正的实施路径

第一步:情绪管理——成年人的必修课 (示范对话) 家长:"妈妈注意到你书包里有个没见过的文具盒,愿意和我说说它的来历吗?"(陈述事实+开放提问) 避免:"你又偷东西了是不是!"(贴负面标签)

第二步:建立对话——破解孩子的心理密码 有效提问技巧: • "当时是什么让你决定这样做?"(追溯动机) • "如果重新选择,你觉得更好的处理方法是什么?"(引导反思)

第三步:责任承担——行为后果的具象化 • 实操案例:8岁男孩偷拿便利店糖果后,家长陪同返还物品并道歉,用零花钱双倍赔偿 • 注意事项:承担过程需孩子全程参与,切忌家长包办代替

第四步:关系修复——社会功能的再建构 • 家庭维度:设立"诚信积分"制度,累积信任值兑换特权 • 学校维度:与教师沟通设计"物品守护者"角色,强化责任感

第五步:正向强化——行为塑造的持续机制 • 记录"诚信日记",每周回顾进步 • 建立"愿望存钱罐",延迟满足训练

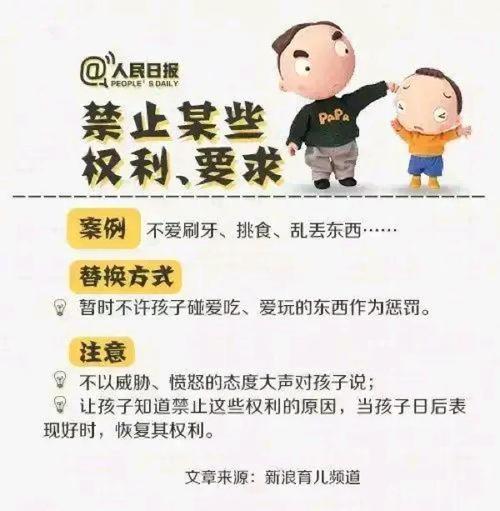

教育雷区:必须规避的六大误区

- 当众羞辱:"你就是个小偷!" (后果:自我认同扭曲,破罐破摔)

- 过度反应:立即联系警察吓唬孩子 (后果:创伤后应激障碍风险增加43%)

- 简单惩罚:体罚或超额经济赔偿 (数据:体罚家庭孩子再犯率高出2.7倍)

- 不当比较:"看看别人家孩子多懂事" (影响:自尊水平下降,亲子关系恶化)

- 消极暗示:"我就知道你会再犯" (心理学效应:罗森塔尔负向预言实现)

- 物质补偿:用新礼物替代问题处理 (导致:错误行为强化)

预防体系:构建三道防护网

-

物权教育阶梯计划 • 3-4岁:实物标签法(姓名贴) • 5-6岁:角色扮演游戏(模拟商店) • 7岁以上:家庭会议制定《物品使用公约》

-

财商培养实践方案 • 零花钱管理制度:三级账户(消费/储蓄/公益) • 超市实战训练:预算内自主采购 • 旧物置换市集:理解物品价值

-

心理需求满足机制 • 每日15分钟专属陪伴时间 • 家庭情绪日记本 • 季度心愿清单沟通会

家校协同:建立矫正支持系统

-

与教师的沟通要点 • 提供具体行为描述而非道德评判 • 共同设计"善意观察记录表" • 定期进行非正式校园观察

-

专业支持介入时机 当出现以下情况时建议寻求心理咨询: • 行为持续超过3个月 • 伴有其他问题行为(逃学、自伤) • 存在明显的情绪障碍表现

儿童偷窃行为如同成长道路上的警示灯,既不能惊慌失措地过度处理,也不能掉以轻心地放任自流,每个不当行为背后都隐藏着教育的契机,关键在于我们是否能用智慧将其转化为孩子成长的阶梯,教育不是一场非黑即白的审判,而是一次次带着理解的引导,一场场充满尊重的对话,当我们用科学的方法拆解问题,用温暖的态度守护成长,孩子的品行发展终将回归正轨。