凌晨两点,王女士又一次在家长群里发出求助:"孩子把房门反锁了,作业摊在桌上没写完,说两句就摔东西..."这样的场景正在无数家庭重复上演,中国青少年研究中心2023年的调查显示,12-18岁青少年中,70%存在不同程度的叛逆表现,其中32%的家长坦言"完全无法与孩子沟通",当教育遭遇叛逆期,这场看似对抗的亲子博弈,实则是孩子向世界发出的成长宣言。

解构叛逆:被误解的成长仪式

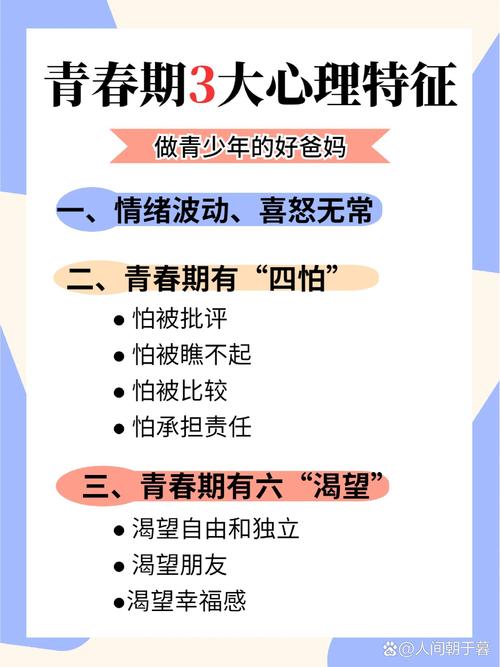

在儿童发展心理学领域,埃里克森的心理社会发展理论早已阐明:12-18岁是个体建立自我同一性的关键期,这个阶段孩子大脑前额叶皮质仍在发育,情绪控制能力仅相当于成人的70%(美国国立卫生研究院,2022),那些看似不可理喻的叛逆行为,本质上是神经发育与社会认知碰撞的必然产物。

典型案例中,15岁的小林突然拒绝参加家庭聚会,表面是"不听话",深层动机实则是自我边界的建立,发展心理学家皮亚杰指出,形式运算阶段(11岁起)的青少年开始具备抽象思维能力,他们通过质疑权威来验证自我认知体系的构建,就像雏鸟必须顶破蛋壳才能获得新生,孩子的叛逆恰是人格独立的必经之路。

破译"叛逆密码"的三大认知升级

-

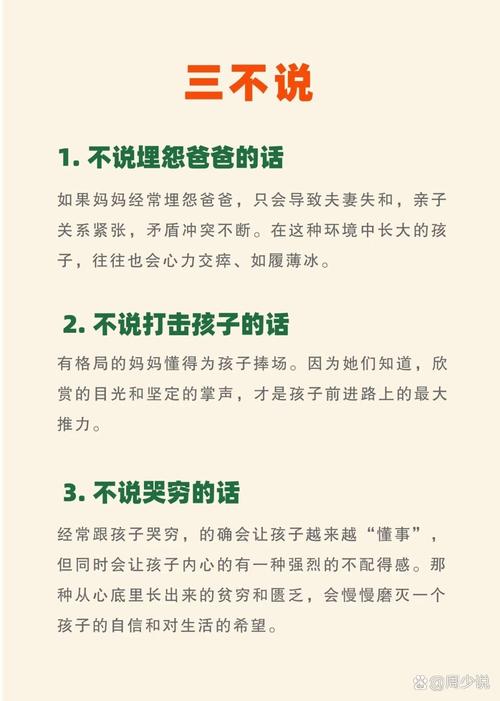

从"权力斗争"到"成长同盟"的思维转变 北京师范大学家庭教育研究中心跟踪研究发现,将叛逆视为挑战权威的父母,其亲子冲突发生率是理解成长需求者的3.2倍,建议建立"成长观察日志",记录孩子行为背后的进步:顶嘴可能体现批判思维的发展,固执或许彰显原则意识的萌芽。

-

构建"情感优先"的沟通模型 哈佛大学儿童发展中心提出的"三层次沟通法"值得借鉴:当孩子说"别管我"时,第一层回应情绪("你现在需要空间对吗?"),第二层确认需求("什么时候准备好聊聊?"),第三层达成共识("我们定个时间讨论这个问题"),这种阶梯式对话能有效降低67%的对抗频率。

-

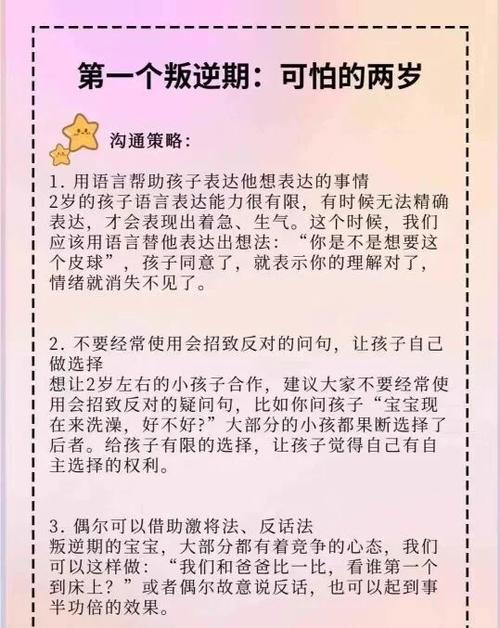

实施"有限选择"的赋权策略 借鉴企业管理的MBO目标管理法,将强制要求转化为选项菜单,例如把"必须穿秋裤"转化为"选加绒卫裤还是保暖内衣",用结构化选择既守住底线,又赋予决策权,清华大学附属中学的实践表明,这种方法能使合作意愿提升41%。

实操工具箱:5个立竿见影的改善策略

-

建立"情感联结账户" 每天存入3个"情感货币":晨间的微笑、餐桌上不经意的赞美、临睡前5分钟倾听,加州大学伯克利分校的追踪实验证明,持续21天可重建断裂的亲子联结。

-

启动"积极暂停"机制 冲突升级时使用预设暗号(如"我们需要彩虹时间"),各自进入15分钟冷静期,参照情绪ABC理论,这个间隔能阻断84%的非理性冲突。

-

设计"家庭议会"制度 每周固定时间召开家庭会议,采用罗伯特议事规则:每人发言不超过2分钟,使用"我句式"表达感受,上海某重点中学的跟踪数据显示,实施该制度的家庭,孩子配合度提高55%。

-

创建"成就可视墙" 将孩子的进步具象化为可粘贴的星星或徽章,重点奖励过程而非结果,积极心理学研究表明,这种可视化激励能使内驱力提升38%。

-

实施"第三方教育" 引入孩子敬佩的导师、教练进行间接引导,心理学上的"仰巴脚效应"显示,权威人士的适度示弱建议接受度比父母直接说教高73%。

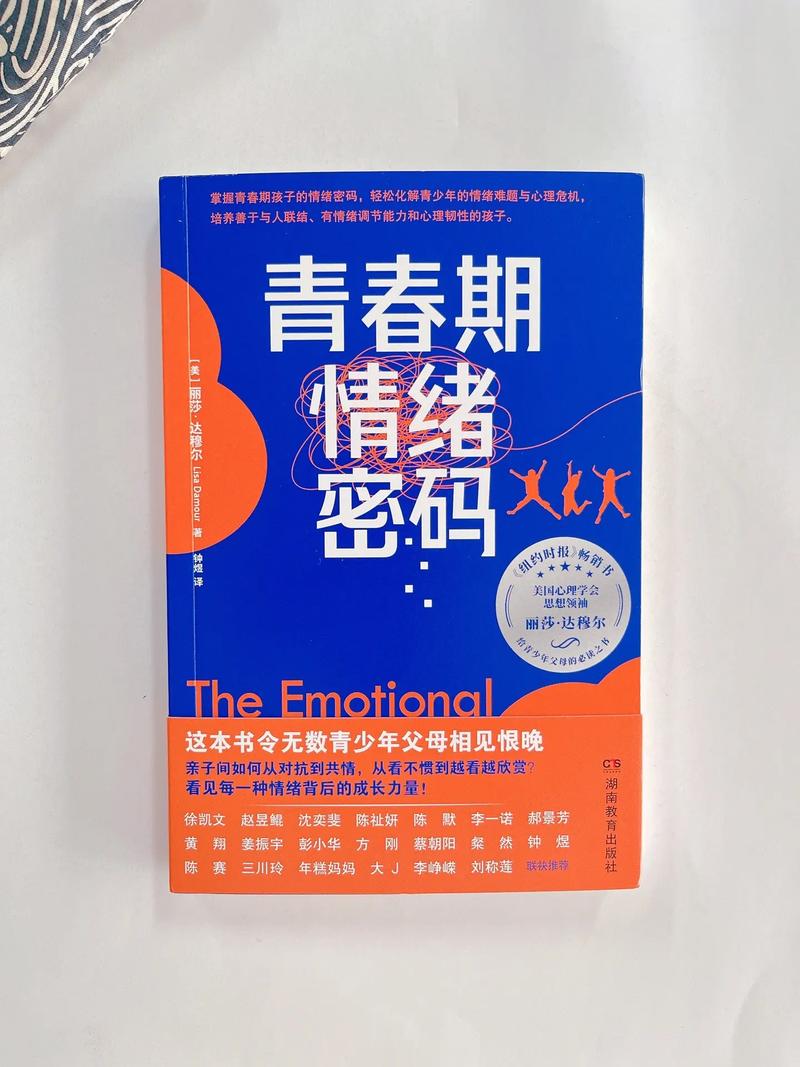

超越叛逆:构建终身成长生态

真正的教育不在于驯服叛逆,而是将叛逆能量转化为创新动能,硅谷传奇母亲Esther Wojcicki培养出三位杰出企业家的秘诀,正是把家庭打造成"创新实验室"——允许孩子拆家电、搞发明甚至休学创业。

建议建立"家庭孵化器"模式:

- 设置年度家庭创新基金,支持孩子的奇思妙想

- 举办月度"疯狂点子"沙龙,全员参与头脑风暴

- 创建失败庆祝仪式,将挫折转化为学习资源

英国教育部的跟踪研究显示,在这种环境中成长的孩子,成年后的创新指数比传统家庭高出29个百分点。

专家特别提醒:需要警惕的三大误区

-

将正常叛逆病理化:注意区分青春期情绪波动与抑郁症的界限,前者情绪具有情境性,后者伴随持续两周以上的全面性兴趣丧失。

-

过度民主陷阱:关键安全问题(如夜不归宿)必须坚守底线,民主协商需在安全框架内实施。

-

忽视夫妻教育同盟:父母教育理念冲突会使孩子困惑度增加47%,建议每周进行教育策略校准。

叛逆不是需要消灭的敌人,而是破茧成蝶的前奏,德国教育学家福禄贝尔说:"教育就像等待一朵花的盛开,重要的不是扯开花瓣,而是准备适宜的土壤。"当我们用理解的阳光替代控制的暴雨,用尊重的养料替换指责的毒药,终将见证那叛逆外壳下,正在孕育的生命奇迹。