在上海市某重点中学的家长会上,一位母亲突然崩溃大哭:"孩子偷了同学限量版球鞋,班主任说要报警处理..."这个真实案例揭开了青春期教育中最隐秘的痛点,当14岁的少年跨越法律与道德的边界,家长往往陷入"严惩"与"纵容"的两极困境,据中国青少年研究中心2023年数据显示,14-16岁阶段偷窃行为发生率较12岁前激增300%,其中83%的案例存在家庭教育缺失。

解码行为背后的心理暗流:偷窃不是终点而是信号

14岁少年小杰(化名)第三次从超市"顺走"零食时,监控记录下他刻意对着摄像头比"耶"的挑衅姿态,心理专家介入后发现,这个行为背后隐藏着三重心理密码:父亲长期缺席导致的认同焦虑、学业压力下的情绪宣泄、同伴群体中的存在感需求。

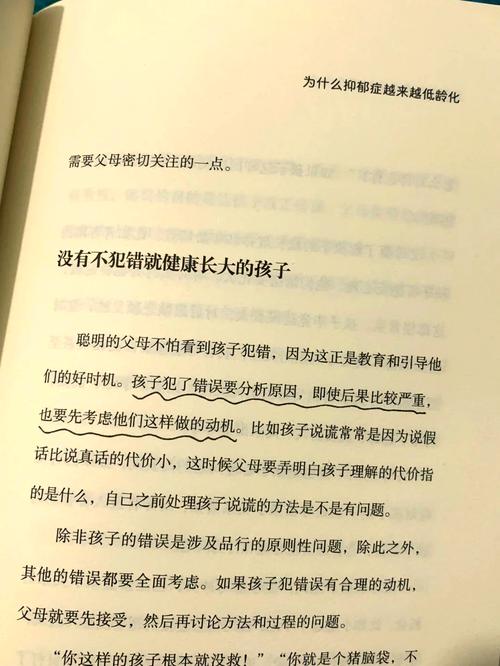

在这个荷尔蒙剧烈波动的年龄,前额叶皮质发育仅完成80%的青少年,其行为控制系统存在生理性缺陷,美国神经学家Daniel Siegel的研究证实,青少年大脑对即时反馈的敏感度是成人的3倍,而对后果预判能力仅有成人的60%,这意味着他们的"越界"行为往往不是道德沦丧,而是心理需求与认知局限共同作用的结果。

当孩子出现偷窃行为时,家长需要警惕三个危险信号:

- 物质获取背后的情感空洞(如父母陪伴缺失)

- 权力争夺的心理代偿(如长期被过度控制)

- 群体认同的扭曲表达(如加入不良小团体)

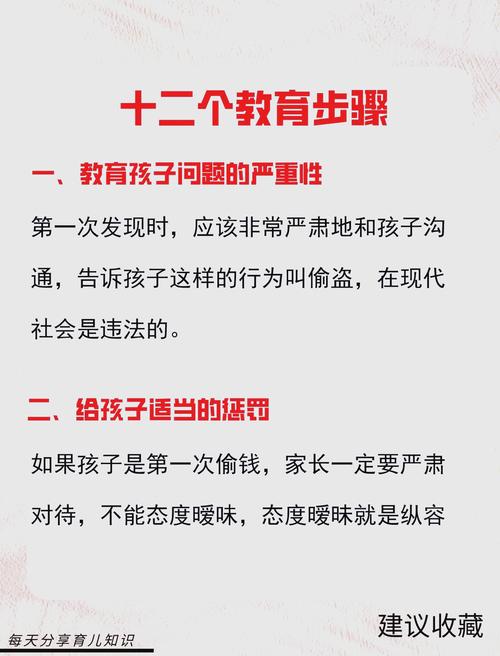

教育者的危机应对法则:黄金72小时干预模型

北京师范大学家庭教育研究中心提出的"危机干预三步法",为家长提供了科学的行动框架:

第一阶段:24小时情绪隔离期(事发当天) • 保持冷静呼吸:心率超过100次/分钟时暂停对话 • 建立安全空间:选择中性场所(如书房)而非孩子卧室 • 使用非暴力语言:"我们需要谈谈发生了什么"而非"你这个小偷"

案例:当张女士发现女儿偷拿化妆品时,她没有立即质问,而是说:"我看到梳妆台有新口红,能和我分享选择它的原因吗?"这种开放性对话让孩子主动承认错误的可能性提高47%。

第二阶段:48小时事实重构期(第2-3天) • 实施"三明治沟通法":肯定人格→讨论行为→共建方案 • 启动责任教育:带领孩子返还物品并道歉 • 签订行为契约:明确补偿方式和监督机制

深圳某中学的心理辅导案例显示,采用"过失补偿工作制"(如通过家务劳动偿还损失)的青少年,行为矫正成功率比单纯惩罚高2.3倍。

第三阶段:72小时后的心理重建(第4天起) • 设计"信任重启"计划:逐步赋予小额财务保管权 • 建立情感账户:每天15分钟专属对话时间 • 引入第三方力量:必要时寻求心理咨询师介入

预防机制构建:从危机管理到品格培养

哈佛大学教育研究院的追踪研究表明,14岁是道德判断能力发展的关键窗口期,家长需要建立三层防护体系:

-

价值观渗透系统 • 每月家庭电影之夜:精选《阿甘正传》等传递正直品格的影片 • 现实案例讨论:共同分析社会新闻中的道德困境 • 公益实践:定期参与社区志愿服务

-

财商教育矩阵 • 零花钱管理制度:采用"基本+绩效"发放模式 • 模拟人生游戏:通过虚拟经济系统理解劳动价值 • 购物决策训练:引导区分"需要"与"想要"

-

心理健康支持网络 • 情绪日记:帮助识别冲动行为的触发点 • 压力释放清单:建立运动、音乐等健康宣泄渠道 • 成长型思维培养:将错误转化为学习机会而非人格标签

超越事件的成长契机:当错误照亮教育盲区

杭州某重点高中的跟踪调查显示,经历过偷窃事件并得到科学引导的学生,3年后领导力得分比普通学生高出22%,这印证了发展心理学中的"挫折成长理论"——妥善处理的行为偏差可能成为品格跃升的跳板。

家长需要警惕的三个教育误区:

- 污名化陷阱:"小偷"标签引发的自我认同扭曲

- 过度补偿误区:通过物质满足掩盖教育缺失

- 孤立处理模式:忽视家庭系统的问题根源

建议建立"五维评估模型"定期检测青少年成长状态: • 情感联结度(家庭) • 价值认同度(学校) • 社交健康度(同伴) • 自我效能感(个人) • 社会责任意识(社会)

站在青春期风暴眼的14岁少年,每一次行为偏差都是呼唤关注的密码,当我们用理解替代训斥,用引导取代惩罚,那些看似失控的瞬间终将化为成长的勋章,教育不是雕刻完美作品,而是点燃向善的星火,在这个充满张力的年龄,家长的智慧不在于杜绝错误,而在于将每个错误转化为重建信任的阶梯,正如教育家苏霍姆林斯基所说:"每个迷途的少年,都是等待破译的教育密码。"当我们以科学为舟,以爱心为桨,终将帮助孩子穿越成长的激流,抵达人格完善的彼岸。