那个曾经乖巧依偎在父母怀里的孩子,在成年门槛前突然竖起浑身尖刺,张女士在咨询室里红着眼眶讲述:"她把自己反锁在房间整整三天,我每天把饭放在门口,夜里偷偷确认餐盒有没有动过。"这并非孤例,根据中国青少年研究中心2023年的调查报告,86%的家庭在子女18岁前后经历过剧烈亲子冲突,这个被称为"成人礼式叛逆"的现象,正成为当代家庭教育的重要课题。

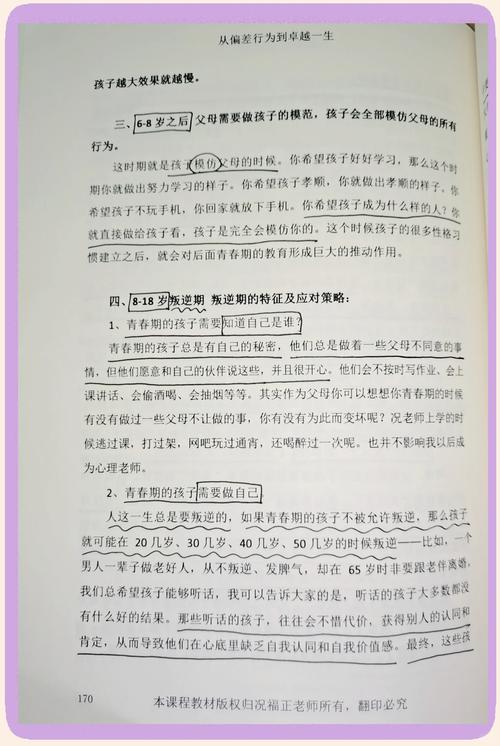

解构叛逆:成年初显期的心理密码 当我们将"叛逆"这个标签贴在十八岁孩子身上时,往往忽略了这个行为背后的成长宣言,发展心理学教授埃里克森将18-25岁定义为"成年初显期",这个阶段的核心任务是完成自我同一性建设,女儿们看似不可理喻的行为,实质是在用激烈方式探索三个根本命题:"我是谁"、"我要成为怎样的人"、"我与世界的关系"。

典型案例中的王同学,在高考后突然将长发染成银白色,这并非简单的审美反叛,色彩心理学显示,银色象征着对纯粹自我的追求,折射出青少年渴望摆脱既定社会标签的心理需求,类似的"身体自主权宣示"行为,实则是建立自我边界的成长仪式。

传统教育模式的认知陷阱 许多家长陷入"失控恐惧"的误区,李先生的女儿拒绝填报家人精心挑选的金融专业,坚持选择冷门的人类学,引发家庭地震,这种代际冲突本质是价值认知的错位:父母将专业选择等同于人生保障,而子女视其为自我实现的载体。

更值得警惕的是情感绑架的恶性循环,当母亲说出"我每天早起为你做早餐,你就这样回报我"时,爱的表达异化为情感勒索,华东师范大学家庭治疗中心的研究表明,这类沟通会使子女产生持续的内疚感,反而加剧对抗行为。

过度保护的代价在数字时代尤为明显,有位父亲安装了三款手机监控软件,最终导致女儿离家出走,这种行为不仅侵犯隐私,更阻碍了青少年自主决策能力的发展,神经科学研究证实,18岁大脑的前额叶皮层仍在发育,需要适度的试错空间完成认知回路的构建。

破局之道:从权力斗争到成长同盟 转变沟通模式是重建关系的基石,当女儿深夜归家时,相比质问"你去哪鬼混了","今天遇到什么有趣的事吗"的开放式提问更能打开对话窗口,非暴力沟通的四步法——观察、感受、需要、请求,能有效降低防御性反应。"看到你这周三次晚归(观察),我有些担心(感受),希望你能在改变计划时告知(需要),下次可以提前发个消息吗(请求)"。

建立边界意识需要智慧,与其禁止女儿参加音乐节,不如共同制定安全预案:约定返家时间、确认同行伙伴、设置紧急联系人,这种协商过程本身就在培养责任意识,北京某重点中学的实践显示,参与制定家规的学生,规则遵守率提升73%。

教育重心的转换更为关键,与其纠结女儿为何不愿考公务员,不如引导她进行职业探索:陪同参观创意园区、引荐行业导师、鼓励短期实习,上海家庭教育指导中心的跟踪数据显示,获得实践支持的青少年,职业决策成熟度比同龄人高出40%。

亲子关系的范式革命 父母需要完成从"管理者"到"支持者"的角色转换,当女儿决定休学旅行时,与其断然否定,不如协助制定可行的Gap Year计划:推荐可靠的旅行机构、指导制定学习计划、设定阶段性目标,这种陪伴式成长,既能守护安全底线,又尊重了自主权。

建立新的情感联结点至关重要,有位父亲发现女儿迷恋汉服文化后,主动学习妆造技艺,父女共同策划传统文化推广项目,意外成为B站热门UP主,这种基于共同兴趣的互动,比刻意的"谈心"更能促进理解。

跨越代沟的文化自觉 代际差异本质是时代变革的投影,00后成长于物质丰裕、信息爆炸的时代,她们的"叛逆"往往包含着创新思维,某高三女生通过直播为山村小学募捐,虽被家人质疑"不务正业",最终却筹得二十万元善款,这种新时代的公民意识,需要家长用更开放的眼光理解。

面对Z世代的价值取向,父母需要补课数字素养,当女儿在社交媒体表达观点时,与其批评"整天在网上胡说",不如探讨信息传播伦理;当她们关注性别平等议题时,可以分享妇女运动史,将代际差异转化为思维碰撞的契机。

专业支持系统的构建 当冲突超出家庭调节能力时,专业干预尤为重要,广州某家庭治疗中心创设的"平行访谈"模式,让父母和子女分别与咨询师对话,既保护隐私又促进相互理解,数据显示,经过6次干预的家庭,冲突强度平均下降58%。

建立支持性社群同样重要,成都出现的"成长同盟"家长团体,通过定期沙龙分享应对经验,有位母亲坦言:"原来每个家庭都在经历相似的挑战,这种共鸣感本身就是治愈。"

站在成年门槛前的女儿,如同即将离港的航船,父母的智慧不在于拴紧缆绳,而在于化身灯塔,既给予温暖的守望,又尊重远航的轨迹,这场看似剑拔弩张的"叛逆",实则是生命成长的庄严序曲,当我们放下对抗的执念,终将在时光的流转中读懂:所有倔强的转身里,都藏着对理解最深切的渴望。

正如教育家蒙台梭利所言:"每个叛逆的孩子,都在绝望地呼唤被看见。"在这场关于独立与联结的生命对话中,最大的教育智慧,或许就是学会在适当的时候,把紧握的手掌,变成祝福的翅膀。