清晨的校门口,9岁的晓明攥着书包带迟迟不愿下车,额角未消的淤青在晨光中格外刺眼,这个场景正在无数家庭真实上演——根据中国青少年研究中心最新调查,全国每年约有32.7%的中小学生遭受过校园肢体冲突,面对突如其来的暴力事件,家长们的反应往往直接决定孩子未来的心理健康走向。

最常见的三种错误应对模式

-

以暴制暴型家长:

"谁敢动我儿子?明天就带人去学校!"这类家长往往在情绪失控中直接联系对方家长对峙,甚至出现肢体冲突,某重点小学曾发生家长闯入教室殴打涉事学生的恶性事件,最终导致施暴家长被治安拘留,孩子被迫转学,这种"替孩子出头"的方式不仅无法解决问题,反而给孩子示范了错误的冲突解决方式。 -

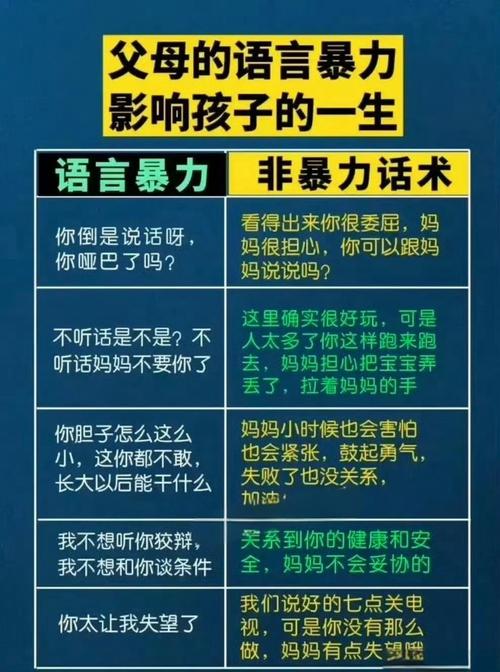

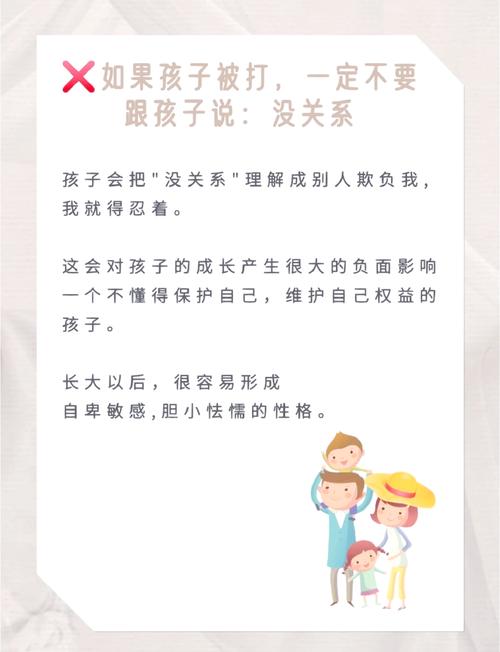

隐忍退让型家长:

"同学打闹而已,别小题大做。"这种处理方式常见于性格温和的家长群体,北京某区法院2022年审理的校园暴力案件中,67%的受害者家长初期都采取过类似态度,心理学研究表明,这种隐忍会给孩子传递"被欺负就该忍耐"的错误信号,导致创伤后应激障碍(PTSD)风险增加2.3倍。 -

过度焦虑型家长:

"咱们马上转学!这个学校太危险了。"这类家长往往陷入恐慌性决策,上海某知名心理咨询机构数据显示,仓促转学的孩子中有78%在新环境出现严重适应障碍,部分学生甚至产生社交恐惧症。

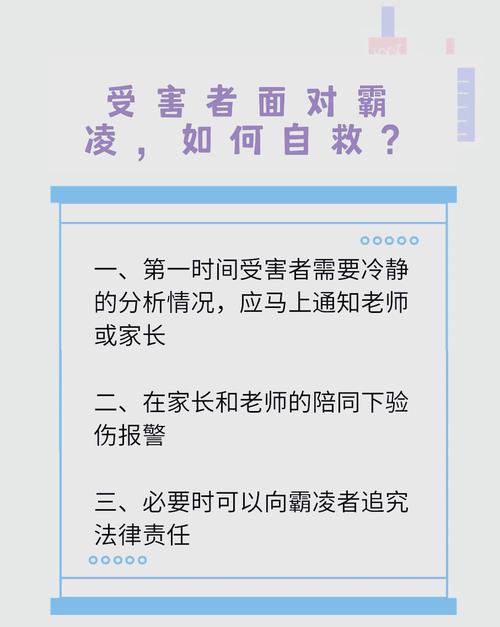

专业应对六步法则

第一步:建立情绪防火墙(关键前30分钟)

发现孩子受伤时,请先深呼吸10秒,神经科学研究表明,人类前额叶皮层需要至少8秒才能恢复理性思考,可以尝试"5-4-3-2-1"感官聚焦法:说出看到的5种颜色、听见的4种声音、触摸到的3种物品、闻到的2种气味、尝到的1种味道,快速平复情绪。

第二步:创伤叙事倾听术

采用"三明治沟通法":先用肢体接触(拥抱/握手)建立安全感,然后以开放式提问引导叙述:"今天在学校有什么想和爸爸妈妈分享的吗?"重点观察孩子的微表情:眼神躲闪、反复揉搓衣角等动作可能暗示未说出口的细节,切记不要中途打断,记录关键时间点、参与人员、具体行为。

第三步:证据链构建指南

立即拍摄伤情照片(包含时间水印),保存破损的衣物、文具等物证,联系班主任时使用可留存记录的沟通方式(如学校官方APP),明确表达:"我们希望调取X月X日X时XX区域的监控录像。"根据《未成年人学校保护规定》第21条,家长有权在警方介入时申请查看相关影像。

第四步:专业化家校沟通模板

避免情绪化表述,采用"事实+感受+诉求"的沟通结构:"昨天下午体育课后,小明在器材室被三位同学推搡导致膝盖擦伤(事实),孩子现在对上学产生恐惧(感受),希望校方按照《校园暴力处理流程》第三章程序处理(诉求)。"同时要求出具书面处理方案。

第五步:赋能式自我保护训练

与孩子进行情景模拟演练:挺直腰板、直视对方眼睛、用坚定语气说"停止你的行为!",研究显示,78%的施暴者会选择退缩,同时教会孩子"安全撤离法":当预感危险时,立即走向最近的教师办公室或监控区域。

第六步:心理重建系统工程

创伤事件后第3-7天是关键干预期,可以通过绘画疗法让孩子用色彩表达情绪,或玩"校园安全地图"游戏,标注校园里的安全区与危险区,如果出现持续噩梦、拒绝上学等情况,务必在黄金90天内寻求专业心理咨询,北京师范大学心理援助热线(010-5880****)提供免费咨询服务。

长效机制构建

定期与孩子玩"校园情景卡"游戏:准备写有不同场景的卡片(如"被取难听外号"、"文具被抢夺"),轮流抽卡讨论解决方案,建立"安全树洞"机制:准备专属日记本,约定每周五晚为"心灵茶话会"时间。

建议家长加入学校家委会安全小组,推动建立"校园安全观察员"制度,某实验小学通过培训高年级学生担任"和平使者",使肢体冲突事件下降61%,同时要关注《未成年人保护法》修订动态,2023年新增的"网络暴力防治条款"同样适用于校园场景。

在这个充满不确定的世界,我们无法为孩子隔绝所有风雨,但可以用智慧搭建避风港,当11岁的晓明妈妈采用专业处理方案后,孩子不仅走出了阴影,还主动报名成为"反校园暴力小讲师",每一次危机的妥善处理,都是给孩子最生动的生命教育课。(全文共1276字)