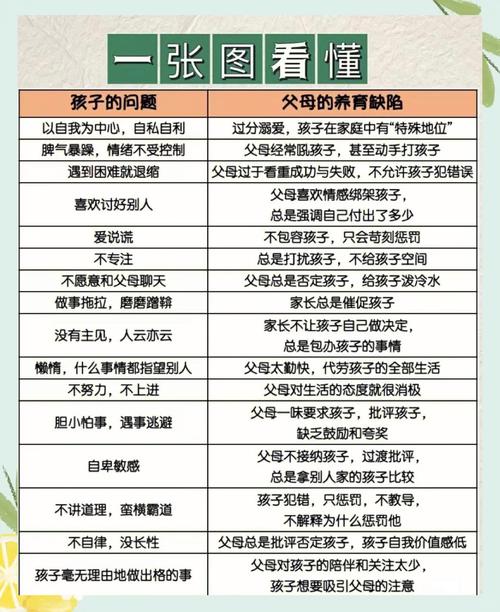

当超市里的学龄儿童因为没买到限量版玩具而躺地哭闹,当重点中学的住校生把每周脏衣服打包快递回家,当大学生在家庭群里发出"别人父母都给孩子买新车"的抱怨,这些令人瞠目的场景正叩击着每个教育者的神经,在物质极大丰富的今天,我们的孩子似乎陷入了"得到越多越不满足"的怪圈,感恩之心逐渐被抱怨之声淹没,这种精神层面的"富贵病",正在悄悄腐蚀着年轻一代的心灵成长。

解构"小皇帝"现象背后的时代密码

当代儿童的"不知感恩"并非偶然,在独生子女占比超60%的城市家庭中,六个成年人围着一个小太阳转的养育模式,使孩子天然处于情感宇宙的中心,智能设备的过早介入更形成双重困境:短视频平台展示的奢华生活不断抬高孩子的期待阈值,即时通讯工具则让负面情绪获得全天候宣泄出口,某重点小学的调查显示,85%的六年级学生拥有个人智能手机,其中62%每天刷短视频超过3小时。

家庭结构变迁带来教育重心的偏移,三代同堂家庭中,祖辈的补偿性溺爱常常消解父母的教育努力,上海家庭教育研究会的数据表明,有祖辈参与养育的家庭,孩子提出不合理要求的概率是核心家庭的2.3倍,这种代际教育理念的碰撞,往往让孩子学会"钻空子"的生存智慧。

教育焦虑催生的过度满足如同甜蜜陷阱,中产家庭为弥补陪伴缺失,用物质补偿筑起爱的围城,北京某心理咨询机构案例显示,月零花钱超过3000元的初中生,其感恩指数反而低于月均500元的同龄群体,这种错位的爱,正在批量生产"情感瘫痪"的新世代。

走出家庭感恩教育的三大误区

过度满足的养育方式正在制造情感黑洞,某私立学校曾出现令人深思的案例:家长每天驱车40公里送餐到校,只因孩子抱怨食堂饭菜,这种"直升机式育儿"剥夺了孩子体会他人付出的机会,将关爱异化为理所当然的服务。

情感表达系统的故障比物质匮乏更危险,在强调"男儿有泪不轻弹"的传统家庭,父母常常用行动代替语言表达关爱,导致孩子失去情感解码能力,广州某中学的心理测评显示,能准确描述父母辛劳的学生不足30%,这个数字在单亲家庭更低至15%。

代际补偿心理造就畸形的爱,经历过物质匮乏的祖辈,将满足孙辈需求视为家族振兴的象征,这种跨越时空的补偿,往往演变成无原则的纵容,武汉某三代同堂家庭中,爷爷偷偷给孙子游戏充值的行为,让本已制定的零花钱制度形同虚设。

构建感恩教育的三维成长空间

创设"家庭感恩日志"是重建情感连接的起点,杭州某家庭实践表明,持续记录每日感恩事项的孩子,三个月后积极情绪表达提升40%,具体操作可包括:每周家庭会议分享感动瞬间,设置"感恩发现奖",将抽象情感转化为可视化的成长足迹。

设计"生活体验课"能打破认知茧房,北京某重点小学开展的"家庭角色互换日"取得显著效果:90%参与学生在活动后主动承担家务,家长可尝试:每月设立"无电子设备日",组织社区志愿服务,安排乡村生活体验等立体化实践。

建立"感恩仪式系统"让温暖成为习惯,成都某家庭开创的"三分钟感恩时间"——每天晚餐前三分钟分享当日感动,两年间培养了孩子细腻的情感触角,类似的仪式还可以是:生日时制作"感恩连环画",用压岁钱完成公益捐赠,定期给服务行业人员写感谢卡。

感恩教育的本质是培养完整的人格,当孩子学会用感激的目光看世界,他们收获的不仅是处世智慧,更是照亮生命的温暖光源,在物质丰裕的时代,精神世界的耕耘显得尤为重要,每个抱怨背后都藏着未被看见的情感需求,每次感恩都是心灵成长的珍贵契机,让我们用智慧拆解抱怨的樊篱,以耐心培育感恩的幼苗,共同守护孩子们向阳而生的精神家园。