在梧桐树影斑驳的午后,一位母亲望着儿子摔门而去的背影喃喃自语:"才九岁就这么叛逆,以后可怎么办?"这个场景正日益频繁地出现在现代家庭中,当儿童心理发展规律与传统教育观念产生碰撞,九岁男孩的所谓"叛逆期",正在成为无数家长的集体困惑,但当我们拨开表象的迷雾,会发现这些行为背后,藏着成长密码被误读的真相。

行为表象下的认知跃迁

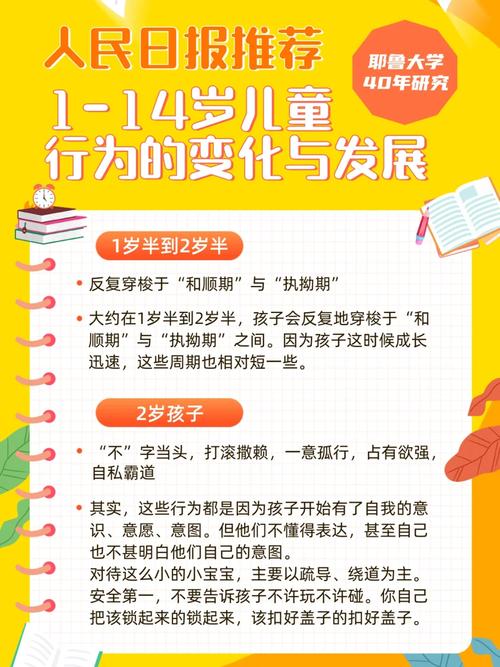

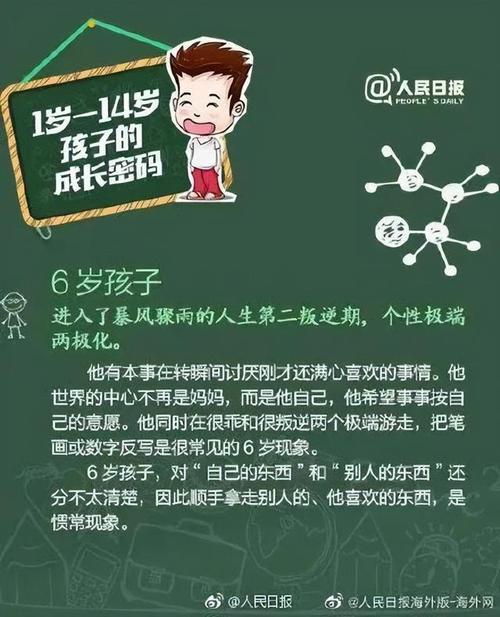

九岁男孩突然变得喜欢反驳父母的意见,这种看似叛逆的表现,实则是逻辑思维发展的里程碑式突破,瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,9-11岁儿童正处于具体运算阶段向形式运算阶段过渡的关键期,他们开始具备多维度思考能力,能够对同一事件进行不同角度的分析,当孩子质疑"为什么必须早睡"时,本质上是在进行因果关系的逻辑推演,而非故意违抗。

在家庭作业场景中,这种认知跃迁尤为明显,曾经顺从完成作业的孩子开始询问:"这些数学题在生活中有什么用?"这类提问不应被视为逃避学习的借口,而是抽象思维萌芽的标志,家长若能将质问转化为开放式讨论,反而能培养孩子的批判性思维。

情绪波动中的自我觉醒

这个阶段的男孩常出现情绪过山车现象:早晨还兴高采烈,傍晚却莫名烦躁,美国发展心理学家埃里克森的人格发展理论揭示,9岁正处于勤奋对自卑的关键期,孩子开始在意他人评价,但又缺乏成熟的情绪调节能力,当足球比赛失误被同伴嘲笑时,他可能用摔球鞋的方式掩盖内心的挫败感。

值得关注的是,男孩的情绪表达往往呈现"外化"特征,与女孩倾向于内化情绪不同,男孩更可能通过肢体动作释放压力,这不是性格缺陷,而是大脑前额叶发育滞后导致的自然现象,家长需要学会解读暴力拆解玩具背后的焦虑,争吵时提高音量隐藏的无力感。

社交关系重构的阵痛期

操场上的社交生态正在发生微妙变化,曾经围着老师转的"乖孩子",开始更在意同伴群体的认同,这种转变常表现为对父母建议的抵触,比如坚持要买某个潮牌书包,或是突然拒绝穿母亲准备的衣服,英国社会学家布朗的群体社会化理论指出,9岁左右儿童开始从家庭依赖转向同伴认同,这是建立社会适应能力的必经之路。

亲子沟通模式因此面临严峻考验,当孩子说"你们不懂"时,实质是在寻求独立决策空间,典型案例中,拒绝参加家庭聚会的男孩,可能是担心在同伴面前显得"幼稚",此时强制服从只会加深隔阂,而协商式沟通才能建立信任。

解碼行为密码的教育智慧

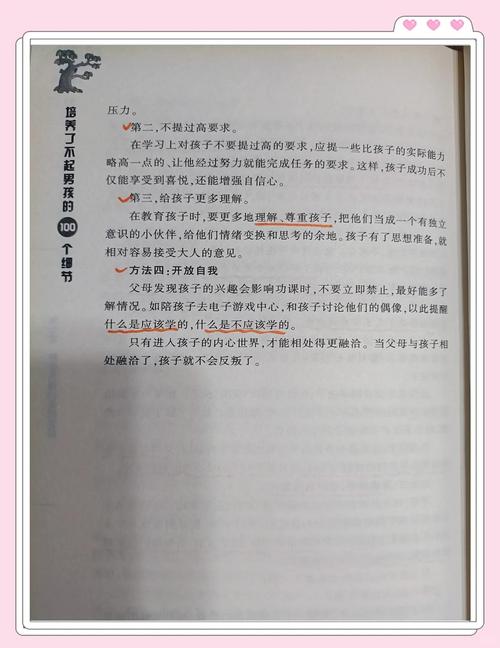

应对"叛逆期"需要家长完成角色转换,从"管理者"转型为"引导者",意味着改变对话方式:把"马上去写作业"换成"你计划什么时候开始学习";用"你觉得这个办法可行吗"替代"必须听我的",这种转变能帮助孩子建立自我管理能力。

建立新型亲子关系的关键在于"有限选择权"的给予,在电子设备使用问题上,可以提供"完成作业后玩30分钟"或"周末集中使用2小时"的选项,既守住原则,又赋予自主权,当孩子感受到被尊重,对抗性行为就会自然消减。

专业干预的识别边界

多数"叛逆"行为都是成长过程的自然产物,但某些信号需要警惕:持续两周以上的情绪低落、攻击性行为频率超过每周三次、出现自残倾向或学业成绩断崖式下跌,这些可能是焦虑症、ADHD或抑郁症的前兆,需要专业评估。

家校协同机制的建立至关重要,教师提供的在校行为记录、心理咨询师的阶段性评估、家长的日常观察记录,三者结合才能形成完整判断,切忌仅凭单一表现草率贴标签,更不应将发展性问题病理化。

站在儿童发展的时间轴上回望,九岁男孩的"叛逆期"实则是破茧成蝶的前奏,那些让家长头疼的表现,恰似春笋破土时顶开的石块,是生命力突破桎梏的自然呈现,当我们用理解代替压制,用引导替代说教,就会在这个看似混乱的阶段,发现孩子正在建构独立人格的惊人力量,教育的真谛,不在于修剪枝丫使其符合既定形状,而在于提供适宜生长的沃土,静待每棵小树找到属于自己的天空。