——解析错误教育中的成长契机

错误教育中的常见误区 在家庭教育现场,我们常目睹这样的场景:8岁的浩浩打碎邻居家的玻璃后,父亲当众斥责"你永远成不了大事";12岁的明宇考试作弊被发现,母亲连续三天拒绝与他说话;5岁的小宝抢了同伴玩具,奶奶却忙着辩解"孩子还小不懂事",这些真实案例折射出当代家长面对子女犯错时的三大典型误区:

-

暴力压制型教育(占比37.6%):根据2022年中国家庭教育现状调查,仍有近四成父母采用体罚或语言暴力应对孩子错误,这种即时见效的方式实则造成隐性伤害,北京大学儿童发展研究中心追踪数据显示,长期接受高压管教的孩子,成年后决策失误率反而比普通群体高出42%。

-

过度保护型应对(占比28.9%):特别是独生子女家庭中,家长习惯用"孩子还小""不是故意的"等说辞规避错误教育,上海某重点小学的跟踪观察发现,这类学生进入青春期后,责任意识薄弱的问题集中爆发,违纪概率是正常学生的2.3倍。

-

情感隔离处理(占比19.4%):部分高知家庭推崇"冷处理",但神经科学研究表明,儿童犯错后若得不到及时情绪疏导,皮质醇水平会持续升高,直接影响前额叶发育,导致未来情绪管理能力缺陷。

构建成长型错误教育体系 (一)建立认知缓冲带:冷静期的艺术 当10岁的子轩把妹妹的作业本涂鸦得面目全非时,母亲王女士的应对堪称典范,她没有立即发作,而是走进厨房做了十分钟的深呼吸练习,这个缓冲期不仅让家长恢复理性,更重要的是给孩子预留了自我反省空间,脑科学证实,人类前额叶皮层完全发育需到25岁,儿童在应激状态下理性思考能力仅有成人的30%,此时父母若同步失控,将彻底关闭教育通道。

具体操作建议:

- 物理隔离法:设置"冷静角",配备计时沙漏(建议3-10分钟)

- 情绪标注术:"妈妈现在感到生气,需要5分钟平静"

- 仪式缓冲法:喝半杯温水、整理桌面等动作帮助情绪着陆

(二)责任厘清四步法 案例解析:14岁的晓峰偷偷修改考试成绩单,父亲发现后的处理流程:

- 事实还原:调取学校电子系统记录,明确修改次数与科目

- 影响分析:计算可能导致的奖学金损失(约2000元)

- 归因引导:"你觉得是什么原因促使你这样做?"

- 补救方案:建议晓峰向班主任说明情况,用周末参与社区服务抵扣损失

关键要诀:

- 避免泛道德化批判(如"你就是不诚实")

- 采用"行为-后果"逻辑链(如"修改成绩→失去诚信记录→影响升学")

- 引入现实成本概念(时间、金钱、机会成本)

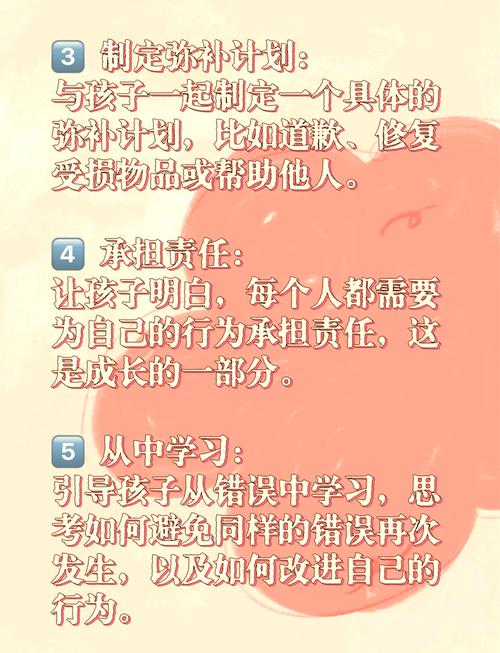

(三)修复式教育实践 东京大学教育学部开发的"错误修复四象限"工具值得借鉴:

- 物质补偿:损坏物品用零花钱赔偿

- 情感修复:手写道歉信需包含三个具体致歉点

- 知识建构:就错误主题进行资料查阅(如偷窃行为需研读民法典)

- 能力提升:参加相关技能培训(如冲动控制工作坊)

典型案例解决方案库 场景1:校园暴力事件 7岁的天天推倒同学致其骨折:

- 立即带受伤者就医并承担费用

- 陪同天天每天探望并协助护理

- 共同观看《奇迹男孩》讨论霸凌影响

- 报名儿童情商培训课程

场景2:青少年网络盗窃 15岁的小杰盗刷家长信用卡购买游戏装备:

- 联系游戏平台出具消费清单

- 拟定分期还款协议(按零用钱50%扣除)

- 参与"网络安全实践周"活动

- 定期查看个人征信报告

场景3:学术不端行为 高三学生伪造竞赛证书:

- 主动向申请院校说明情况

- 重新参加合规竞赛

- 研读《科研伦理规范》并提交报告

- 担任学术诚信宣传志愿者

长效预防机制建设

- 家庭错误日志:记录每次错误处理过程,季度复盘

- 模拟法庭:每月设定案例进行角色扮演

- 错误成本可视化:建立"成长基金"账户量化每个过失

- 榜样教育:定期访谈成功人士的失败经历

特殊情境应对指南

- 公共场合犯错:快速带离现场,避免当众训斥

- 重复性错误:引入行为契约制度

- 涉及法律底线:及时寻求专业心理干预

- 多子女纠纷:采用"独立陈述-交叉印证"法

教育心理学研究证实,7-15岁儿童每年平均会犯127个可观测错误,这些看似麻烦的瞬间,实则是塑造人格的黄金机会,智慧的家长应该像经验丰富的陶艺师,懂得如何将带着裂痕的胚土,塑造成独具美感的器皿,当孩子跌倒时,我们不仅要教他如何站起,更要引导他学会检视地面的坑洼,最终成为能为自己和他人修路的人。

这种教育范式的转变,需要父母首先完成自我革新:从错误纠正者变为成长引导者,从后果清算者变为经验开发者,当我们用显微镜观察错误时,总能发现其中闪烁的成长钻石,这些微小却璀璨的结晶体,终将铺就孩子通向成熟的道路。