问题的本质:偷拿行为背后的心理需求

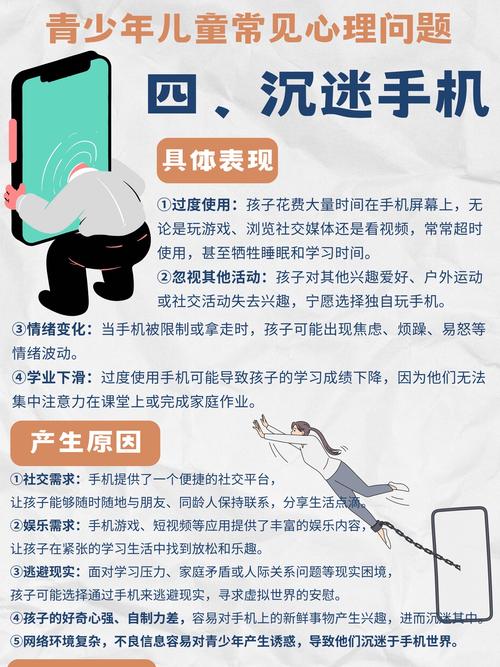

15岁青少年正处于价值观重塑的关键期,偷拿家长钱财的行为绝非简单的"道德败坏",而是青春期心理需求、家庭沟通模式与社会环境共同作用的结果,这一阶段的孩子往往通过物质获取来满足三种深层需求:同伴认同的社交需求(如购买同龄人热衷的潮流物品)、自我价值确认的需求(通过消费证明存在感)以及情绪补偿需求(用购物缓解学业压力或家庭矛盾),美国发展心理学家埃里克森的研究指出,12-18岁青少年正处于"自我同一性VS角色混乱"的心理冲突期,此时若金钱观引导缺位,极易导致价值观偏差。

某市家庭教育指导中心2023年的案例库显示,在涉及青少年私自拿取家庭财物的案例中,72%的孩子在事后访谈中表示"知道不对,但找不到其他解决办法",这提示教育者需超越道德批判,以系统性视角审视问题。

危机处理三原则:避免教育反效果

-

克制道德审判冲动

切忌使用"小偷""骗子"等标签化语言,神经科学研究表明,当青少年接收到强烈负面评价时,前额叶皮层活动会被抑制,陷入"战逃反应",导致理性沟通通道关闭,可改用"我们遇到了需要共同解决的财务问题"这类中性表述。 -

保持情绪稳态

发现行为后建议采取"24小时冷静期",待激烈情绪平复后再沟通,哈佛大学情绪管理实验室发现,家长心率超过100次/分钟时,对话演变成争吵的概率提升83%。 -

严守隐私边界

不在家族聚会、电话通讯等场景提及此事,青春期孩子对"社会性死亡"的恐惧远超成人想象,某青少年心理热线的数据显示,38%的极端行为与隐私泄露导致的羞耻感有关。

矫正教育的七个实施步骤

第一步:重建信任关系的"破冰对话"

选择非正式场合(如散步时)开启对话:"最近注意到我们的零钱有些变动,想和你聊聊对金钱管理的看法。"重点在于传递"我们关注的是问题本身,而非否定你的人格",可借鉴非暴力沟通四要素:观察→感受→需要→请求。

情景模拟:

"看到钱包里少了300元(观察),妈妈有点担心(感受),因为我们需要共同维护家庭的信任(需要),能不能说说你的想法?(请求)"

第二步:追溯金钱去向的"需求解码"

通过绘制"消费树状图"梳理资金流向:将支出分为实体商品(如衣服)、虚拟产品(如游戏皮肤)、社交消费(请客)三类,某校心理教师的实践表明,53%的青少年盗窃行为与社交消费压力直接相关,若发现资金用于不良用途(如烟酒),需启动危机干预机制。

第三步:价值观澄清的"苏格拉底对话"

采用启发式提问代替说教:

- "你觉得拥有最新款手机能带来什么?"

- "如果同学因为你没有名牌鞋就疏远你,这样的友谊是否值得珍惜?"

引导孩子区分"需要"与"想要",推荐使用"消费决策四象限"工具(紧急/重要维度矩阵)。

第四步:零用钱方案的"有限授权"

根据家庭收入制定阶梯式零用金制度:

- 基础部分(覆盖交通、餐费等必要开支)

- 弹性部分(与家务劳动、学习目标挂钩)

- 应急基金(需说明用途申请)

建议初始金额控制在同龄人平均水平的80%,逐步培养规划能力,可引入信封分装法:将现金按用途装入不同颜色信封。

第五步:财务透明的"监督机制"

设置家庭财务公示墙,每月公布必要开支明细,推荐使用"三账户法":家长主账户、孩子副账户(限额借记卡)、共同监管的储蓄罐,某银行青少年金融教育项目数据显示,采用该方法的家庭,孩子冲动消费下降61%。

第六步:后果承担的"责任闭环"

要求通过家务劳动折算偿还(非惩罚性),建议劳务单价不超过当地最低时薪的50%,避免将劳动异化为苦役,关键环节是让孩子参与制定偿还方案,研究显示自主制定的计划执行率达92%,远高于强制方案。

第七步:定期评估的"成长复盘"

建立双周谈话机制,使用"SWOT分析表"(优势/劣势/机会/威胁)评估财务行为,重点观察消费模式变化:从"补偿型消费"转向"目标型消费"的迹象,及时强化积极行为。

预防体系构建:家庭财务素养培养方案

-

财商教育阶梯课程

- 12-13岁:货币时间价值(通过储蓄游戏理解复利)

- 14-15岁:需求优先级管理(编制个人预算表)

- 16-17岁:基础投资原理(模拟股票交易实验)

-

家庭经济会议制度

每月召开20分钟家庭财务会议,讨论包括水电费节约方案、旅行基金筹措等真实议题,赋予孩子表决权,威斯康星大学的追踪研究表明,参与家庭经济决策的青少年,成年后的信用评分平均高出47分。 -

社会实景体验

组织"生存挑战日",给予有限资金完成指定采购任务;参观父母工作场所,建立劳动—报酬的具象认知,神经教育学证实,多感官参与的经历能提升70%的知识留存率。

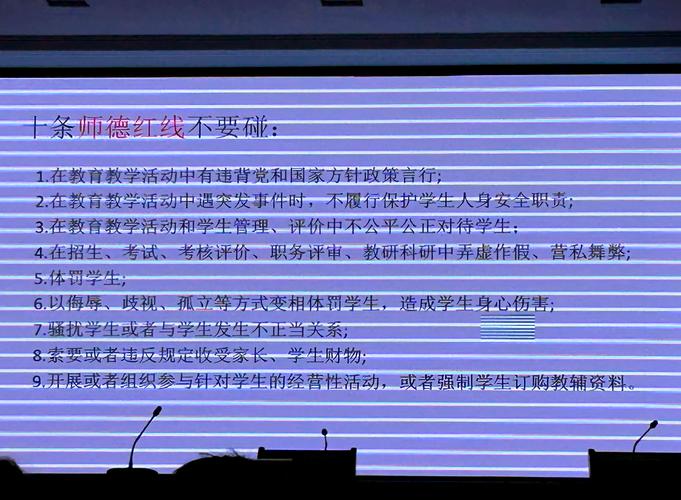

警示红线:需专业介入的征兆

当出现以下情况时,提示问题已超越家庭教育范畴:

- 持续三个月以上的重复行为

- 伴有物品典当、网络借贷等行为

- 存在自伤倾向或攻击行为

建议立即联系学校心理教师及专业机构,北京师范大学发展心理研究所的危机干预流程显示,早期专业介入可使矫正成功率提升至89%。

将危机转化为成长契机

金钱教育本质上是生命教育的外延,当15岁少女的手伸向父母钱包时,她真正渴望的或许不是纸币本身,而是被理解的诉求、被尊重的自主权,以及在成人世界中获得认可的通道,智慧的教育者应当像修复古瓷器的金缮匠人那般——不在裂缝处涂抹遮掩,而是用金线勾勒出创伤的纹路,让残缺绽放出超越完整的美学价值,这个过程需要教育者保持战略定力:既不做纵容妥协的鸵鸟,也不当粗暴铲除的园丁,而是成为与孩子共同成长的摆渡人。