当最后一场考试结束的铃声响起,数百万家庭紧绷的神经骤然松弛,在这场持续三年的马拉松冲刺后,无数考生将手机当作解压神器,陷入昼夜颠倒的虚拟世界,面对这个普遍存在的教育难题,我们需要用更开阔的视野来审视:这不仅是简单的行为矫正问题,更是青少年成长关键期的心理调适课题。

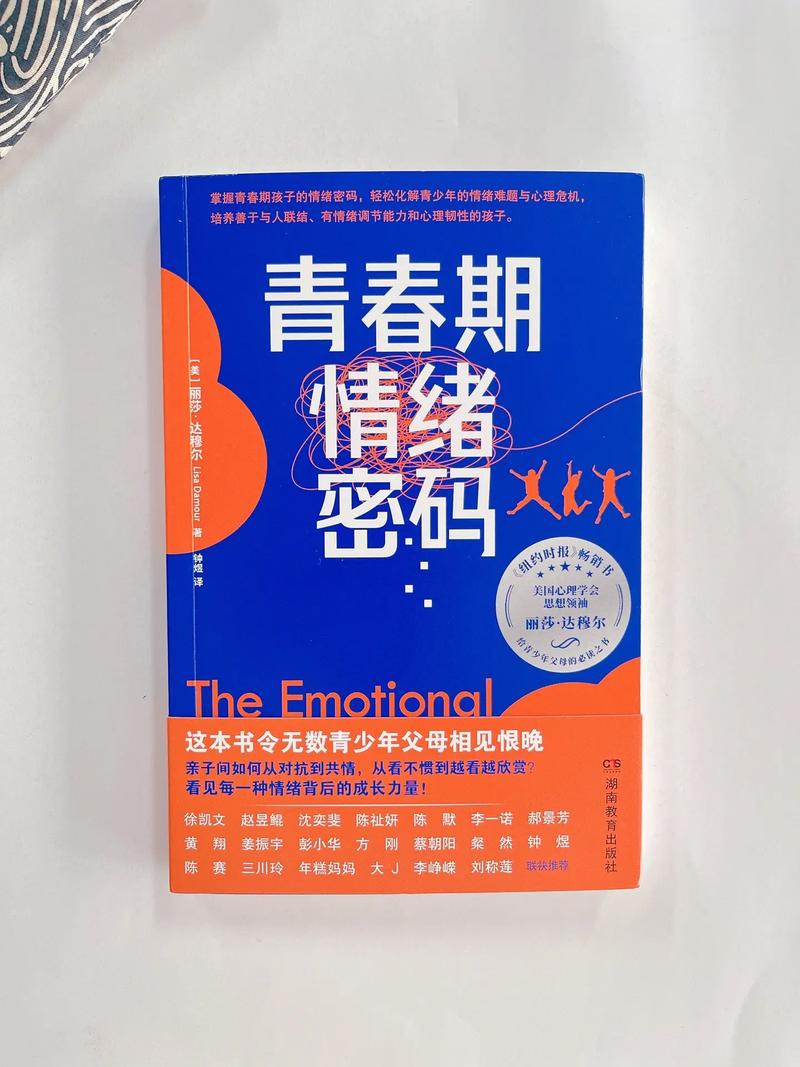

理解狂欢背后的心理逻辑 高考后的手机沉迷现象,本质上是长期压抑后的心理代偿机制,在备考阶段,学生平均每天投入14小时学习,持续的高压状态导致多巴胺分泌严重失衡,考试结束后,大脑会本能地寻求快速补偿,手机游戏、短视频带来的即时快感恰好填补了这种神经递质需求,神经科学研究表明,这种补偿性沉迷通常会在2-3周内自然消退,关键在于家长能否把握干预的"黄金窗口期"。

智慧家长的六个应对策略

-

建立缓冲式过渡方案 与其强制没收手机,不如制定"渐进式脱敏计划",建议前三天完全放任,允许孩子尽情释放压力,从第四天开始,每天设置1小时"无屏时间",每周递增30分钟,逐步恢复生活节律,这种温和的过渡能有效避免激烈对抗,北京某重点中学的跟踪调查显示,采用此方法的家庭,孩子作息恢复正常的平均时间缩短40%。

-

构建替代性成长场景 青少年研究专家发现,高考后手机依赖的核心症结在于目标真空,聪明的家长会巧妙设计新的人生课题:组织家庭旅行时让孩子担任行程规划师,鼓励参与社会公益项目,或者支持发展备考期间搁置的兴趣爱好,上海某教育机构推出的"18岁公民计划",通过模拟城市生存挑战等活动,成功帮助87%的参与者自然降低手机使用时长。

-

重塑家庭沟通模式 这个特殊时期恰是改善亲子关系的良机,建议每天设置30分钟"深度对话时间",话题避开成绩和大学,聚焦孩子的兴趣发展,可以尝试角色互换游戏,让孩子体验家长视角,这种认知重构往往能唤醒自我管理意识,广州家庭教育协会的案例库显示,采用情感沟通策略的家庭,孩子主动调整行为的比例高达92%。

-

善用技术反制技术 与其简单禁用,不如教会孩子成为数字公民,推荐安装屏幕使用监测软件,共同分析使用数据,引导建立健康的使用认知,某科技公司开发的"数字平衡"APP,通过可视化时间管理和成就激励系统,已帮助超过50万青少年实现自主管控。

-

构建同辈支持系统 组织孩子的高中同学成立"暑期成长联盟",定期举办线下活动,南京某社区发起的"青春重启计划",通过读书会、运动挑战等形式,使参与青少年的日均手机使用时间从9.2小时降至4.5小时。

-

做好大学前衔接教育 很多孩子沉迷手机源于对未来的迷茫,建议提前开展专业认知课程,邀请大学生分享真实的大学生活,让孩子看到比手机更有价值的人生图景,清华大学新生调查显示,接受过系统衔接教育的学生,入学适应期平均缩短2个月。

超越管教的深层思考 在这个数字原住民时代,简单将手机视为洪水猛兽已不合时宜,教育学家指出,高考后的特殊空窗期,实质是青少年从被动管理转向自我管理的关键转折点,杭州某重点高中的跟踪研究发现,那些在假期成功建立自我约束机制的学生,在大学期间表现出更强的目标管理能力和抗压能力。

家长的焦虑往往源于对孩子的不信任,某位智慧母亲的做法值得借鉴:她将家庭WIFI密码设置为孩子理想大学的经纬度坐标,这种充满仪式感的信任激励,最终帮助孩子自觉建立起健康的使用习惯,这种教育智慧的背后,是对成长规律的深刻理解:真正的自律永远来自内心的觉醒。

这个特殊的夏天,不仅是十二年寒窗的终点,更是独立人生的起点,当我们放下"管束者"的角色,转变成"成长顾问",就会发现:那些在虚拟世界流连的年轻人,需要的不是断网断电的禁令,而是被理解后的引导,被信任后的自觉,被赋能后的超越,这或许就是教育最美的模样——在恰当的时候,把人生的遥控器,温柔而坚定地交到孩子自己手中。