当5岁的乐乐第三次把玩具汽车砸向电视机时,他的母亲王女士终于崩溃地大喊:"为什么你就是不听话!"这个场景在现代家庭中并不罕见,但背后折射出的教育困境远比表面现象复杂,儿童行为问题从来都不是简单的"听话"与"不听话"的二元对立,而是家庭教育方式与儿童心理发展规律碰撞产生的现实课题,当代发展心理学研究显示,3-12岁儿童的行为偏差,80%以上源于教养方式与儿童心理需求的不匹配。

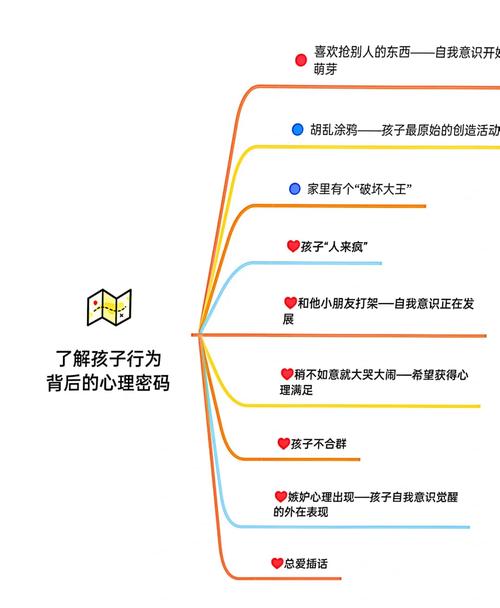

解码儿童行为背后的心理图式

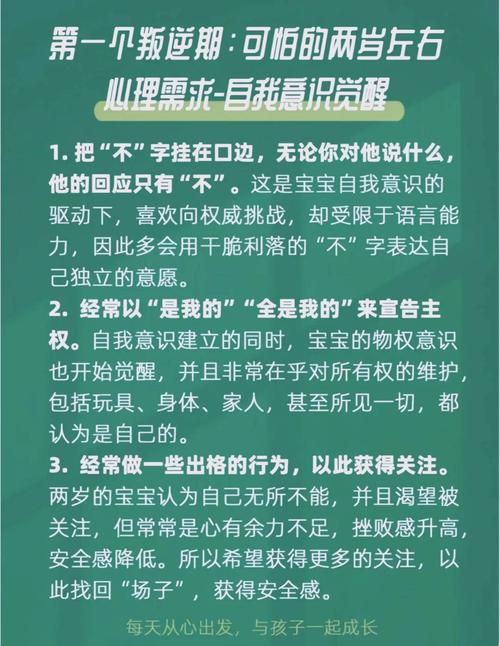

儿童认知发展呈现明显的阶段性特征,根据皮亚杰的认知发展理论,2-7岁儿童处于前运算阶段,其思维具有自我中心性和不可逆性特点,当4岁的明明坚持要穿反季节的恐龙睡衣出门时,并非故意违抗父母,而是在建立自我意识的过程中进行边界探索,这个阶段的"不听话"实质上是儿童通过行为实验来构建对世界的认知框架。

情绪调节能力的发展滞后于认知发展是另一个关键因素,脑科学研究表明,负责情绪控制的前额叶皮层要到25岁左右才完全成熟,当6岁的朵朵在超市哭闹要买玩具时,她的情绪中枢(杏仁核)正在经历剧烈波动,而前额叶尚未具备足够的调节能力,此时父母的情绪化反应只会加剧孩子的失控状态。

家庭环境对儿童行为模式的塑造具有决定性作用,美国儿童发展研究协会追踪调查发现,在专制型教养环境中成长的儿童,其行为问题发生率是民主型家庭的3.2倍,父母过度控制会激发儿童的对抗机制,形成"权力斗争"的恶性循环。

构建科学有效的教育响应系统

积极倾听技术是破解亲子沟通困境的钥匙,当孩子出现"不听话"行为时,家长需要先按下暂停键,用"我注意到你想..."的句式进行观察性描述,例如面对拒绝写作业的9岁儿童,可以说:"我注意到作业本已经打开20分钟了,能告诉我你在想什么吗?"这种非评判式的沟通能激活孩子的理性思考区域。

自然结果法为孩子建立行为认知桥梁,加拿大教育家德雷克斯提出的逻辑后果理论强调,教育者应让孩子体验行为自然后果而非人为惩罚,当7岁的孩子拒绝收拾玩具时,与其强制要求,不如温和告知:"玩具留在客厅可能会被不小心踩坏,这是你的选择。"这种教育方式培养了儿童的自我责任意识。

选择权赋予策略能有效化解权力对抗,发展心理学家埃里克森指出,学龄期儿童正处于"勤奋对自卑"的心理发展阶段,需要适度的自主权,可以提供有限选择:"你打算先做数学作业还是语文作业?"这种方式既维护了教育底线,又满足了孩子的自主需求。

家长自我成长的必修课

情绪管理是家庭教育的第一课,神经科学研究显示,父母发怒时释放的皮质醇会通过镜像神经元直接影响孩子的神经系统,建议建立"情绪暂停"机制:当感到愤怒时,可以深呼吸7秒(前额叶激活所需时间),用"我感到..."句式表达感受而非指责。

教育期望值需要动态校准,根据维果茨基最近发展区理论,教育目标应设定在儿童现有水平与潜在发展水平之间,家长需要定期观察孩子的能力变化,像调节望远镜焦距那样调整教育预期,对注意缺陷多动症儿童,可先从保持10分钟专注开始训练。

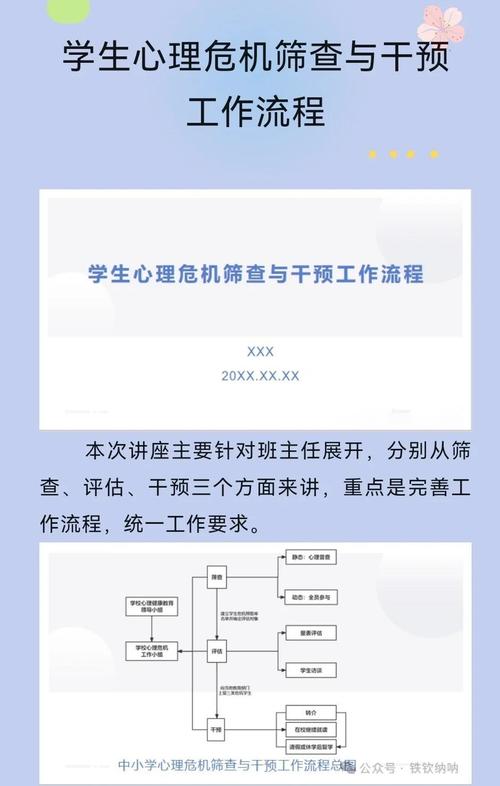

支持系统的构建是持续教育的保障,以色列教育部的家长支持计划显示,参加家长互助小组的家庭,儿童行为问题改善率提升46%,建议建立包含教师、心理咨询师、同龄家长的三维支持网络,定期进行教育策略复盘与优化。

在东京儿童行为研究所的跟踪研究中,采用科学教养策略的家庭,儿童行为问题改善周期平均缩短58%,教育本质上是一场双向成长之旅,当家长放下"让孩子听话"的执念,转而去理解行为背后的发展密码,教育的真谛自然显现,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"教育不是填充容器,而是点燃火焰。"每个"不听话"的瞬间,都是教育者反思与进步的契机,更是儿童人格建构的必要过程,用发展的眼光看待行为问题,用科学的方法构建教育策略,这才是现代家庭教育的破局之道。