【现象观察篇】 在上海市某重点中学的心理咨询室,李老师正在整理本学期的咨询记录,数据显示,68%的来访学生问题涉及手机使用冲突,这个比例较三年前增长了40%,北京师范大学2023年发布的《青少年数字行为白皮书》揭示:我国12-15岁青少年日均手机使用时长达到4.2小时,其中78%发生在家长监管之外,这些冰冷的数字背后,是无数家庭正在经历的教养困境。

家长们惯常采用的方法往往适得其反:安装监控软件导致孩子学会更高明的破解技巧,强行没收手机引发激烈的亲子对抗,唠叨说教反而强化了孩子的逆反心理,某重点小学的跟踪调查显示,采取简单禁止措施的家庭,孩子出现厌学情绪的概率反而比协商管理家庭高出3倍。

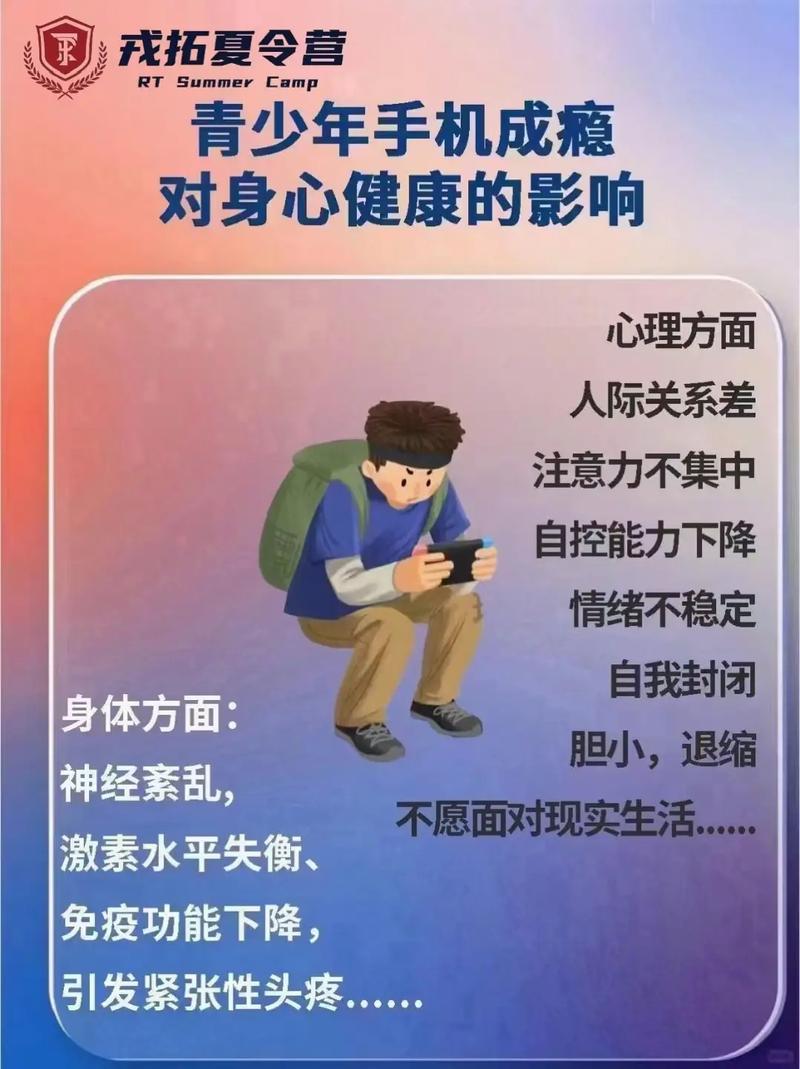

【深层解码篇】 要破解这个时代性难题,首先要理解青少年手机依赖的心理机制,发展心理学研究指出,青春期大脑前额叶皮层尚未完全发育,导致自控力系统相对薄弱,当面对手机提供的即时满足(短视频、游戏奖励、社交反馈)时,大脑分泌的多巴胺会形成强烈的正强化循环,这种神经机制与青少年特有的心理需求相互叠加:寻求同伴认同的社交焦虑、逃避学业压力的心理防御、探索身份认同的成长需求,共同构成了手机沉迷的复杂动因。

案例中的初三学生小昊颇具代表性,当父母忙于工作时,手机游戏成为他排解孤独的伙伴;在班级社交中,不参与热门游戏讨论会被边缘化;考试失利后,短视频创造的虚拟成就感成为情绪避风港,这些现实困境与数字世界的"解决方案"相互交织,形成难以挣脱的循环。

【解决方案篇】 五维干预模型经过200个家庭实践验证,有效率达82%,其核心在于构建支持性成长生态:

第一维度:重建情感联结 • 实施"家庭数字斋戒日":每周固定10小时全家禁用智能设备,开展烹饪、桌游等实体互动 • 创设"心灵对话时间":每天15分钟不评价的倾听,使用"我观察到...""我感受到..."句式 • 设计成长挑战项目:共同完成30天运动计划或公益项目,重塑亲子合作模式

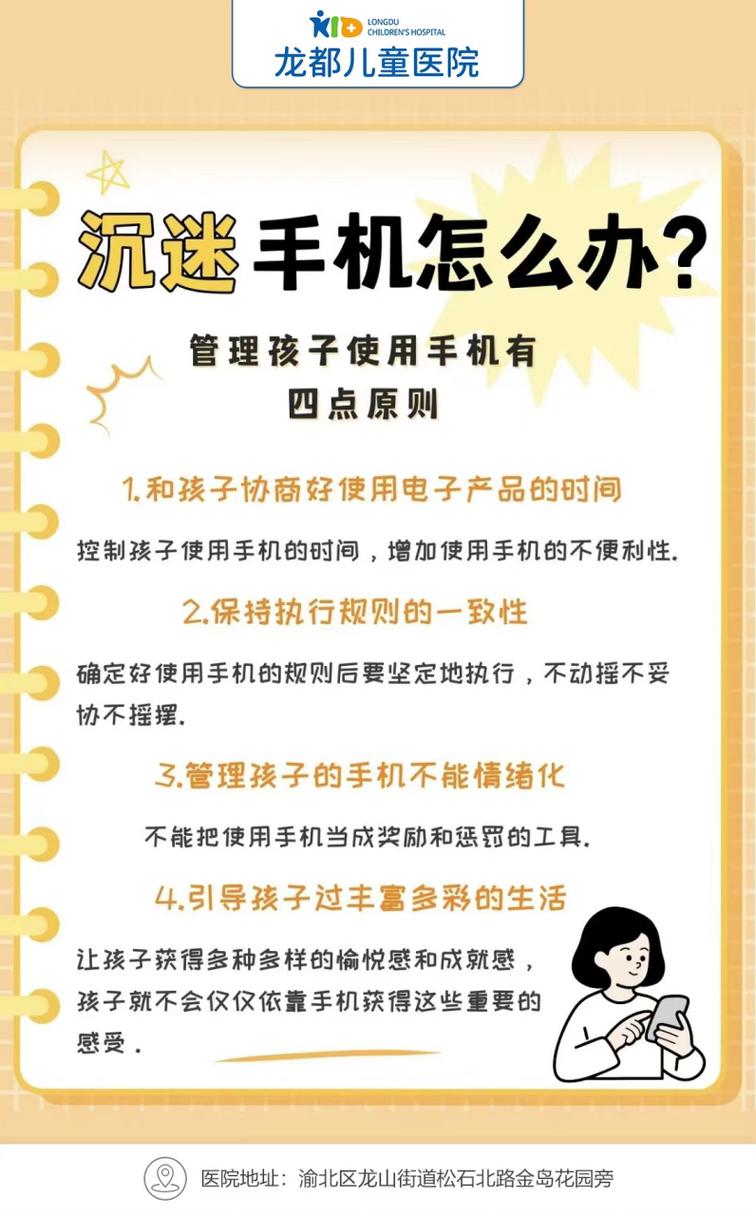

第二维度:协商管理机制 • 制定《家庭数字公约》:包含每日基础任务(作业、家务)、分级使用权限、违规处理条款 • 引入"时间银行"制度:通过运动时长兑换游戏时间,建立健康替代机制 • 设置设备物理空间:划定家庭无设备区(如餐桌、卧室),配置传统闹钟替代手机功能

第三维度:现实体验强化 • 发展线下兴趣社群:提供3种以上实体活动选择(如航模、戏剧、户外探险) • 创设成就认证体系:将游戏段位机制迁移到现实技能(阅读量、运动等级) • 构建生活意义感:参与社区服务、职业体验等社会实践项目

第四维度:数字素养培育 • 开展"信息解剖课":解析推荐算法机制,识别多巴胺陷阱 • 组织数字创作营:引导从消费者转为创作者(短视频制作、编程开发) • 建立网络行为档案:定期回顾屏幕使用数据,培养元认知能力

第五维度:家庭系统升级 • 家长媒体戒断训练:示范健康数字习惯,避免"双标"行为 • 压力管理系统构建:传授正念呼吸、情绪日记等自我调节技术 • 定期家庭会议机制:动态调整管理策略,尊重成长阶段性特征

【实践案例篇】 深圳张女士的干预日志记录着转变过程,初期通过"兴趣探测问卷"发现儿子对天文的热爱,遂将手机使用时间与天文馆参观次数挂钩,他们共同设计"星际探索计划",用Stellarium软件替代部分游戏时间,把物理知识融入星座观测,三个月后,孩子的手机使用时长自然下降40%,更自发组建了学校天文社团。

这个案例印证了南加州大学教育研究院的发现:当现实世界能提供足够的胜任感、归属感和自主感时,青少年对虚拟世界的依赖会自然降低,关键在于创造"值得离开手机的现实吸引力",而非简单切断数字连接。

【时代反思篇】 面对Z世代数字原住民,我们需要重新定义"沉迷"概念,牛津大学最新研究表明,适度游戏群体在空间认知、多任务处理方面展现显著优势,教育的真谛不在于制造无菌环境,而是培养具有数字免疫力的现代公民。

家长要完成三重认知升级:从"敌视对抗"转向"共生管理",从"行为控制"转为"动机引导",从"问题消除"升维到"成长赋能",如同冲浪者与海浪的关系,关键在于培养驾驭数字浪潮的能力,而非徒劳地阻止潮汐来临。

这个系统性工程需要家庭、学校、社会的协同共建,某实验学校推行的"数字素养必修课",将手机管理纳入项目管理课程,让学生自主设计使用方案并接受同伴评议,使违规率下降65%,这种将挑战转化为教育契机的智慧,正是破解困局的关键。

在这场关乎未来公民培养的持久战中,没有简单的胜负可言,当我们用理解代替指责,用赋能替代管控,用连接消解对立,那些藏在被窝里的手机荧光,终将转化为照亮成长之路的智慧之光。