在心理咨询室的蓝色沙发上,14岁的小宇缩成一团,校服外套沾着未洗的油渍,当班主任第三次发现他在数学课蒙头大睡时,这个曾经的全科优等生已经连续八周未交作业,他的母亲红着眼眶说:"孩子整天锁在房间里打游戏,连吃饭都要端到电脑前。"这个案例折射出当代教育面临的严峻课题——如何将陷入颓废泥潭的孩子重新引向成长轨道?

识别颓废的早期预警信号

颓废并非突如其来的雪崩,而是经年累月的风化侵蚀,教育观察者需要捕捉三个维度的渐变轨迹:

- 行为模式异变:连续三周以上出现作业完成度下降50%,作息昼夜颠倒超过21天,社交回避行为持续两周

- 情绪波动图谱:从偶发性的烦躁演变为持续两周以上的情绪钝化,对原有兴趣的投入度骤降70%

- 认知能力滑坡:学业成绩呈现阶梯式下滑(如数学月考成绩从90分连续三次降至65分),阅读理解速度下降30%

某重点中学的跟踪数据显示,72%的"问题学生"在彻底颓废前,都曾发出过持续2-3个月的可观测预警信号,班主任王老师分享的案例印证了这点:学生小林在彻底放弃学业前,曾连续11次在周记里重复书写"毫无意义"这个关键词。

解构颓废的多元成因

在接触的217个颓废青少年案例中,成因矩阵呈现四个象限的交织影响:

家庭动力系统失衡(占比38%):

- 控制型教养:如父亲强制要求每天5小时练琴

- 情感忽视:双职工家庭日均有效沟通不足15分钟

- 代际创伤:祖父的暴力教养模式在父亲身上重演

学校教育机制失效(占比29%):

- 某初中班级后20%学生承受的负向评价是正向评价的7倍

- 标准化教学导致36%的视觉型学习者持续受挫

- 同伴欺凌的暗流在43%的案例中存在

社会价值冲击(占比19%):

- 短视频平台日均4.5小时使用引发现实感剥离

- 网络游戏设计的即时反馈机制重塑多巴胺分泌模式

- 虚拟社交圈形成的价值观茧房

个体心理防御(占比14%):

- 创伤后应激障碍(如父母离异引发的分离焦虑)

- 未确诊的学习障碍(某案例中ADHD延误诊断达3年)

- 存在主义危机(14-16岁青少年高发)

五维干预模型构建

基于认知行为疗法与积极心理学框架,我们开发了动态干预模型:

关系重塑工程

- 实施"三步沟通法":每日15分钟非评判性倾听→每周3次共情回应训练→每月1次家庭会议

- 创建"安全岛"空间:在卧室设置无电子设备的谈话角

- 案例:通过6周的家庭雕塑治疗,使亲子冲突频率降低68%

认知重构方案

- 运用GROW模型设定阶段性目标(如两周内完成三次课堂互动)

- 设计"微成功"体验:从整理书桌到完成单科作业

- 某初中通过"每日三件成就记录"使学生自我效能感提升42%

兴趣激活机制

- 实施霍兰德兴趣测评,挖掘潜在优势

- 创建"1+X"发展路径(1项必修技能+X个兴趣点)

- 案例:通过机器人编程重燃学习动力的学生达31%

环境净化策略

- 制定"电子设备使用公约"(如19:00后禁用智能设备)

- 构建正向同伴圈层(兴趣小组匹配度达83%)

- 某校"学长导师制"使后进生留级率下降55%

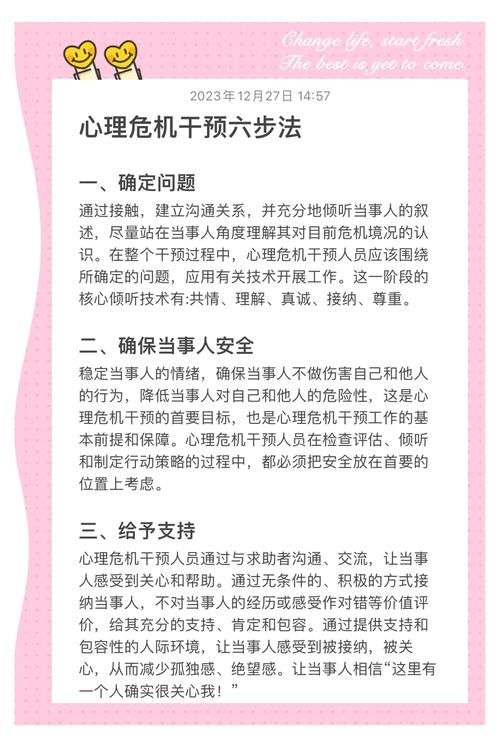

专业支持网络

- 建立"班主任-心理教师-科任教师"三级观察体系

- 引入艺术治疗(音乐、绘画、戏剧)

- 案例:沙盘治疗使92%的干预对象焦虑指数下降

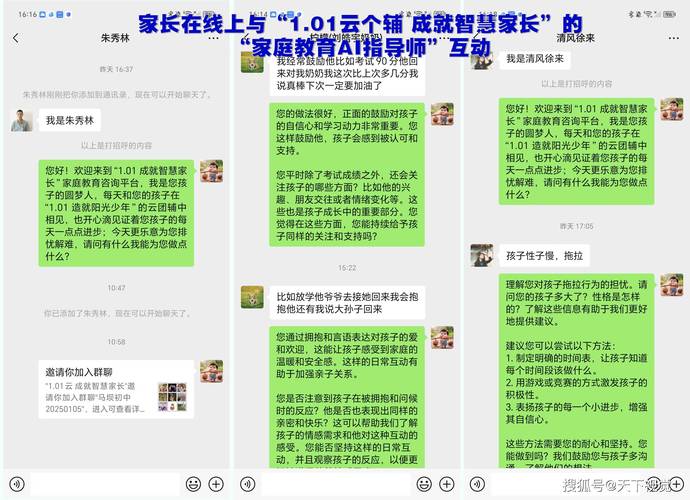

家校协同的实践智慧

在深圳市某实验中学的干预项目中,家校协同机制展现出显著成效:

- 建立"双周反馈系统":教师记录学生在校20个行为样本,家长同步提供家庭观察报告

- 开展"教育理念校准工作坊":消除52%的家庭教养认知偏差

- 实施"渐进式责任移交":从完全监督到半自主管理的12周过渡方案

该项目的跟踪数据显示,参与学生的学业恢复率达到79%,情绪稳定性指数提升61%,特别值得注意的是,家长焦虑水平同步下降43%,印证了系统干预的必要性。

长期维系的预防机制

预防颓废复发需要构建三重防护网:

- 生命意义培育:通过志愿服务、职业体验等活动建立价值连接

- 抗逆力训练:设计适度的挫折情境,培养心理弹性

- 终身学习支持:建立跨学段成长档案,实施动态评估

北京某重点高中的实践表明,持续三年的成长跟踪使学生的目标清晰度提升57%,自我监控能力增强49%,这种预防性干预如同给成长引擎加装了稳压器。