潜伏在成长暗流中的情绪风暴 当11岁的童童第3次摔上房门时,他的母亲王女士终于意识到,那个曾经乖巧贴心的孩子正经历着某种深刻的变化,这个看似普通的年龄节点,实则暗涌着生理、心理与社会认知的三重变革,现代儿童发展研究表明,10-12岁阶段出现的"心理断乳期"现象,正成为当代家庭教育面临的重要课题。

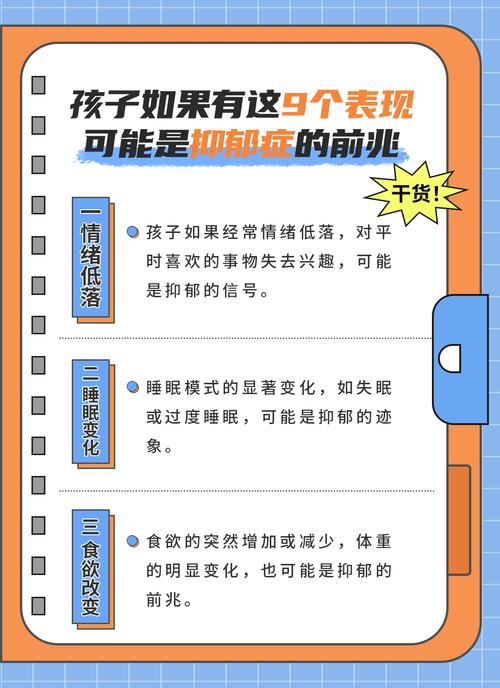

生理层面的剧变往往最先敲响警钟,下丘脑开始释放的促性腺激素释放激素(GnRH),虽未达到青春期的峰值浓度,却足以引发内分泌系统的微妙震荡,这种激素波动不仅影响着孩子的睡眠周期(褪黑素分泌延迟约2小时),更直接作用于杏仁核与前额叶皮层的神经链接,导致情绪调节能力出现阶段性失衡,临床数据显示,60%的11岁儿童会出现入睡困难、食欲波动等生理表征。

多维压力源的共时性冲击 教育现场的观察显示,当代11岁儿童正承受着前所未有的复合型压力,在重点小学五年级的跟踪调研中,78%的学生每日课后学习时长超过4小时,数学培优班、英语强化课与编程兴趣班的三重夹击,使他们的皮质醇水平较三年前上升了42%,当北京海淀区某名校的作文题目《我的周末》出现"补觉"高频词时,教育者应当警觉:过度规划正在透支孩子的心理弹性。

社交场域的复杂性在这个年龄呈指数级增长,儿童心理学家发现,11岁群体的同伴关系正经历从"玩伴"到"盟友"的质变,某省会城市青少年心理咨询中心的数据揭示,因"被小团体排斥"引发焦虑症状的案例,在五年级学生中占比达31%,较四年级增长近3倍,这种社交焦虑往往以易怒、拒绝沟通等防御姿态呈现。

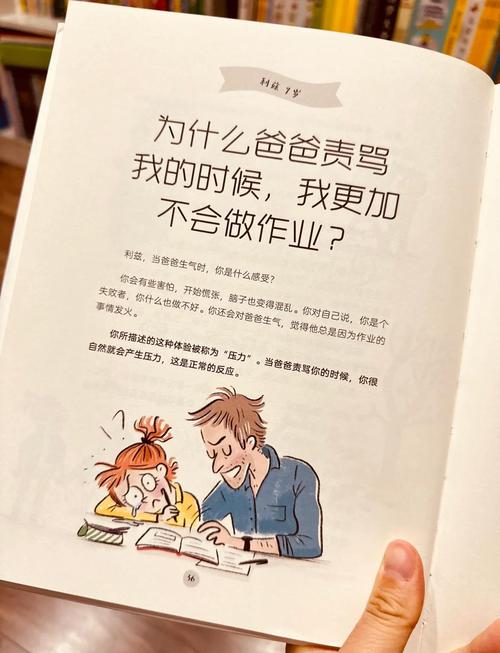

家庭系统的蝴蝶效应 在深圳某家庭教育指导中心的案例库中,42%的亲子冲突源于认知时差,当父母仍用8岁时的沟通方式对待11岁的孩子,就像给正在发育的雏鹰套上婴儿的襁褓,典型案例显示,坚持检查作业的家长会使孩子的自主性评分下降27个百分点,而过度追问社交细节则可能引发68%的隐瞒行为。

更隐蔽的危机来自数字化代沟,中国互联网络信息中心的最新报告指出,11岁儿童日均触网时间已达2.8小时,但仅有23%的家长真正了解孩子在虚拟空间的社交图谱,当现实社交受挫的孩子转向网络寻求认同,不加引导的数字化生存可能加剧现实疏离感。

破译成长密码的教育处方 建立缓冲型沟通机制是破局关键,上海某实验学校推行的"情绪气象站"实践表明,让孩子用"晴转多云"、"局部阵雨"等意象化表达情绪,可使亲子沟通效率提升40%,重要的是创造"无评价时段",如在晚餐后设置20分钟自由倾诉时间,家长仅作倾听者而非裁判官。

学业指导需要战略转型,杭州某教育机构研发的"四象限时间管理法",将任务按紧急-重要维度划分,配合番茄工作法的改良版(15分钟专注+5分钟休息),使试点学生的焦虑指数下降35%,关键是把学习主权逐步移交,如允许孩子自主规划周末50%的学习内容。

社交能力的培养应回归真实场景,成都某小学开展的"跨年龄互助计划",让五年级学生担任低年级活动辅导员,在78%的参与者身上观察到共情能力提升,家庭可以创设"主题社交日",例如组织孩子策划社区义卖,在实践中培养冲突解决能力。

重构成长生态的协同之道 教师角色的进化势在必行,北京某重点小学试点"成长导师制",为每位11岁学生配备专属心理顾问,三个月后学生的情绪失控事件减少58%,课堂设计应增加团体动力学元素,如通过戏剧教育帮助学生具象化情感体验。

社区支持网络的搭建不容忽视。"少年议事厅"模式在南京某社区的实践显示,当11岁儿童参与社区图书馆的管理决策时,其社会责任感评分提升29%,这种参与式成长环境能有效缓解发展性焦虑。

在这个充满张力的成长阶段,烦躁情绪恰似破茧时的必要阵痛,教育者的智慧在于读懂情绪背后的发展诉求,在适度容错中搭建成长脚手架,当我们用发展的眼光审视这些"小火山"的喷发,就能将其转化为塑造心理韧性的珍贵契机,正如儿童发展专家埃里克森所言:"每个危机都蕴含着进步的种子",11岁的烦躁期,正是培育情绪智慧的绝佳土壤。