张女士发现12岁的儿子最近总和班上几个成绩垫底的学生玩在一起,她反复强调"近朱者赤近墨者黑"的道理,却换来儿子"他们才是我真正的朋友"的对抗;案例二:李先生在女儿书包里发现来历不明的口红后,立即禁止女儿与某个女生来往,结果女儿开始偷偷用手机和对方联系,这些场景折射出当代家庭教育中普遍存在的困境——当孩子选择"问题同伴"时,简单粗暴的干预往往适得其反。

理解孩子社交选择的深层动机 在着手干预之前,家长需要先放下成见,深入理解孩子选择同伴的心理机制,发展心理学研究显示,10-16岁青少年的同伴选择往往包含以下心理诉求:

-

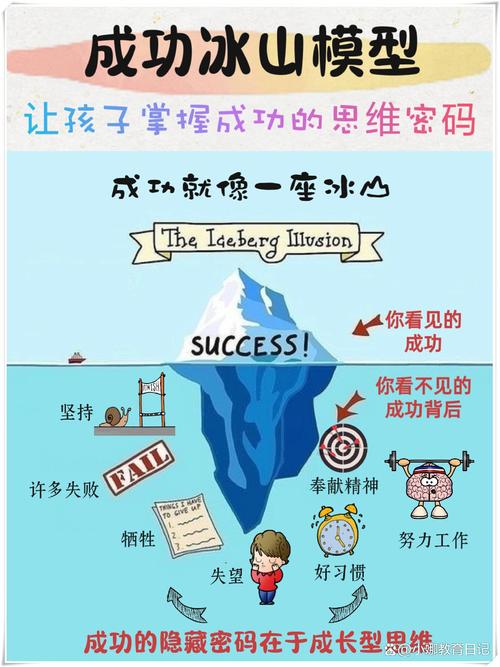

自我认同的建构需求:青春期孩子通过同伴交往确认自我价值,某些"叛逆"同伴可能恰好满足其渴望突破规则的成长需求,总被要求考第一名的孩子,可能通过和"后进生"交往获得压力释放。

-

情感补偿机制:当家庭情感支持不足时,孩子会向外寻求情感寄托,北京师范大学2022年青少年心理健康调查显示,68%的"问题同伴"案例中存在亲子沟通障碍。

-

认知发展的必经阶段:根据皮亚杰认知发展理论,12-15岁孩子正处于形式运算阶段,需要通过多元社交实践发展社会判断力。

建立有效沟通的四个关键策略

-

信任桥梁的搭建技巧 • 创设非评判性对话场景:在接送途中、共同运动时等放松状态下,以"最近和小伙伴们玩得开心吗?"开启话题 • 运用"三明治沟通法":肯定-建议-鼓励的结构化表达(例:"妈妈注意到你很重视友情(肯定),不过真正的朋友应该…(建议),相信你会做出明智选择(鼓励)") • 定期家庭会议制度:每周固定时间进行平等交流,让孩子习惯表达社交感受

-

认知引导的实践方法 • 情景模拟训练:通过角色扮演让孩子体验不同社交选择的结果 • 影视素材讨论:共同观看《奇迹男孩》等影片,引导思考友谊本质 • 建立"社交日志":指导孩子记录交往细节及感受,培养自我觉察能力

案例示范:王女士发现女儿开始模仿同伴说脏话,她没有直接批评,而是邀请女儿玩"语言力量"游戏:准备两个苹果,每天对一个说赞美的话,对另一个说脏话,观察两周后苹果的变化,直观的腐烂对比让女儿主动反思语言环境的重要性。

构建健康社交系统的三个维度

-

家庭环境的优化 • 打造"同伴友好型"家居:设置游戏区、阅读角等吸引同伴到访的物理空间 • 组织主题聚会:定期举办读书会、手工沙龙等有引导的社交活动 • 家长示范健康社交:让孩子观察父母如何建立维护友谊

-

替代性社交资源的开发 • 兴趣社群引导:根据孩子特长推荐编程、航模等素质社团 • 志愿服务参与:动物保护、社区服务等公益平台 • 跨年龄社交机会:表亲互动、大学生导师计划等

-

家校协同机制的建立 • 定期与班主任沟通社交动态 • 参与学校家长委员会工作 • 联合其他家庭组织研学活动

危机干预的智慧边界 当孩子已陷入不良社交圈时,家长需要把握干预尺度:

-

识别危险信号的分级标准 • 黄色预警:偶然出现模仿性偏差行为 • 橙色预警:持续出现成绩下降、情绪异常 • 红色预警:涉及违法行为或严重心理问题

-

分阶段干预策略 • 黄色阶段:增强陪伴质量,提升家庭吸引力 • 橙色阶段:寻求专业心理咨询,调整社交环境 • 红色阶段:启动多方协同干预,必要时转换成长环境

家长的自我成长课 教育本质上是生命影响生命的过程,家长需要持续提升:

- 情绪管理能力:面对孩子社交问题时保持理性

- 社会发展认知:理解00后青少年的社交文化特征

- 教育理念更新:从控制者转变为成长教练

案例启示:心理咨询师陈先生的儿子初中时曾沉迷网吧,他没有强行禁止,而是每周陪儿子去三次网吧,期间不玩手机全程观察,三周后儿子主动说:"爸爸,我发现这些游戏其实很无聊。"这个案例印证了教育家蒙特梭利的观点:真正的教育是帮助生命自主成长。

在这个价值多元的时代,"坏孩子"的标签化判断已不再适用,智慧型家长应该做的,是帮助孩子建立价值判断的坐标系,培养"出淤泥而不染"的社交免疫力,我们无法为孩子选择所有同伴,但可以赋予他们选择同伴的智慧,当家庭成为孩子永远的情感港湾,当家长成为孩子愿意倾诉的知己,健康社交关系的建立就会水到渠成,这需要耐心,需要智慧,更需要我们作为教育者不断的自我超越。