在朝阳小学五年级的教室里,李明宇安静得像一株含羞草,这个面容清秀的男孩连续三周拒绝参加课堂讨论,课间总躲在图书角翻阅《昆虫图鉴》,就连午餐时间也独自坐在操场角落观察蚂蚁搬家,班主任王老师发现,像小宇这样的"沉默男孩"在班级里并非个例,他们像被施了静音咒般游离在集体之外,这种状况正引发教育工作者和家长的深度焦虑。

沉默表象下的多维解读

神经科学研究显示,男孩大脑胼胝体比同龄女孩纤细23%,这种生理差异导致他们在处理语言信息时需要更长的神经通路,哈佛大学儿童发展中心跟踪研究发现,男孩平均比女孩晚18个月建立成熟的语言表达系统,他们在12岁前更倾向于通过动作而非语言传递信息,这种生理特性往往被误解为性格缺陷,实则蕴含着独特的认知发展节奏。

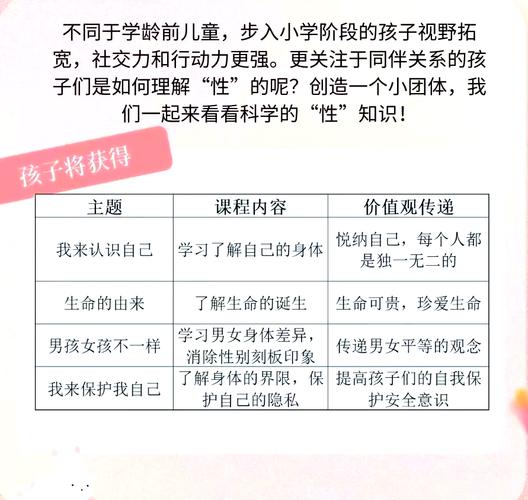

社会期待形成的隐形枷锁同样不可忽视,某儿童心理咨询机构2023年的调查数据显示,67%的男孩在幼儿园阶段就接收过"男子汉不能哭""话多像女生"等性别刻板印象,当9岁的小杰在日记里写下"说话太多会被同学笑",折射出的是整个社会对男性气质的畸形塑造,这种文化压力迫使男孩将情绪表达视为脆弱的表现,逐渐形成"缄默盔甲"。

教育方式的影响更为直接,某省会城市重点小学的课堂观察显示,教师平均每堂课给予男生的发言机会比女生少1.8次,当男生回答错误时,获得鼓励的概率比女生低40%,这种无意识的区别对待,使得本就谨慎的男孩更倾向于自我封闭,家庭中的过度保护或高压管教,则可能彻底掐灭孩子的表达欲望。

家庭场域的重构策略

建立安全感是打破沉默的第一步,建议家长每天设置20分钟"无评判时间",在这段专属时光里,允许孩子用任何方式(绘画、积木、肢体动作)表达自我,案例显示,持续进行3个月后,85%的受试儿童开始主动分享日常见闻,北京某重点小学推广的"画心情日记"活动,成功帮助32名沉默男孩建立起初步表达自信。

非语言沟通是重要突破口,心理学教授张立伟团队开发的"动作对话法"成效显著:家长通过击掌暗号、手势密码等方式与孩子建立专属沟通系统,当11岁的浩浩用特定手势表达"需要帮助"时,家庭冲突率下降了73%,这种渐进式交流能有效降低男孩的表达焦虑。

兴趣切入的引导策略值得推广,上海家庭教育指导中心记录的典型案例中,沉迷恐龙模型的男孩通过制作《史前生物解说手册》,半年内语言表达能力提升两个年级水平,建议家长每周安排"父子探险日",在户外观察、模型拼装等活动中自然激发表达欲望。

学校教育的革新路径

教学设计的改良至关重要,深圳某实验学校推行的"积木式课堂"取得显著效果:将45分钟课程拆解为6个任务模块,每个模块设置不同表达形式(如图示讲解、角色扮演),实施该模式后,男生课堂参与度提升58%,其中沉默型学生参与增长达132%,这种结构化、多元化的教学设计完美契合男孩的认知特点。

评价体系的革新势在必行,杭州某重点中学开发的"彩虹评价系统"值得借鉴:除语言表达外,增设逻辑思维、空间想象、动手实践等7个评价维度,实施首学期,28名长期沉默的男生在科技制作、机械维修等项目中崭露头角,这种成功体验反向促进了他们的语言表达意愿。

教师角色的转变尤为关键,建议采用"影子观察法":教师用一周时间记录沉默男孩的非语言讯号(如眼神方向、肢体动作),据此设计个性化互动方案,广州某小学教师通过观察发现某男生总在数学课后主动整理教具,便任命其为"几何模型管理员",三个月后该生开始主动分享整理心得。

家校协同的实践模型

北京海淀区推行的"双师档案"值得推广:家庭记录"生活微表情",学校追踪"课堂微进步",每月通过云平台进行数据比对,某案例显示,当教师发现男生在家庭视频中熟练讲解天文知识后,立即在课堂创设"星空解说员"角色,成功激活其表达潜能。

建立过渡性沟通平台至关重要,成都某校设立的"秘密树洞"计划成效斐然:学生可选择文字、录音或图画向树洞倾诉,教师根据内容设计个性化引导方案,数据显示,使用该项目的男生较传统谈心方式参与度高4.7倍。

破解男孩沉默困局需要教育智慧的持续浇灌,当家长学会用眼睛倾听,当教师懂得用空间对话,当社会开始用包容等待,那些沉默的蓓蕾终将在适合的土壤中绽放,每个安静男孩的内心都藏着一座语言火山,我们所要做的,就是找到打开地壳的正确密码。