在数字育儿时代,故事机已成为无数家庭的"哄娃神器",据2023年《中国儿童智能硬件消费报告》显示,85%的3-6岁儿童家庭至少拥有一台故事机,日均使用时长突破2小时,这种24小时待命的"电子保姆"看似解决了家长的时间焦虑,但其长期使用对儿童发展的影响正在引发教育界的深度担忧。

语言发展受限:单向输入的"语言陷阱"

美国儿科学会(AAP)的研究指出,0-6岁儿童的语言能力发展需要"双向互动刺激",当家长与孩子进行对话时,平均每分钟会产生12次眼神交流、8次表情变化和5次肢体接触,这些多维度的互动能激活大脑布罗卡区与韦尼克区的协同发展,而故事机的单向语音输出,就像在空房间播放广播剧,缺乏必要的反馈机制。

华东师范大学对300名学龄前儿童的跟踪调查显示:长期依赖故事机的儿童组,其主动语言输出量比亲子共读组低42%,复杂句式使用率仅为对照组的1/3,更值得警惕的是,这些儿童在幼儿园阶段普遍出现"机械模仿语言"现象——能复述故事片段,却难以组织原创表达,这种语言发展滞后可能持续影响学业表现,研究数据显示,小学三年级时,这类儿童的阅读理解得分平均低于同龄人15.7%。

想象力被"标准化":消失的思维翅膀

儿童心理学奠基人皮亚杰强调,4-7岁是"前运算阶段"的关键期,儿童通过自主想象构建认知世界,当孩子聆听父母讲故事时,会自发在脑海中描绘场景、揣摩人物心理,这个过程需要调动前额叶皮层进行创造性思维,而现代故事机配备的炫目屏幕、预制动画,实则将想象空间压缩为固定模板。

北京师范大学认知实验室的对比实验揭示:听传统音频故事的儿童,在后续绘画创作中呈现的场景复杂度比观看动画故事组高出3倍,神经影像学数据更显示,前者在听故事时大脑默认网络(DMN)激活程度显著增强,这是创造性思维的核心区域,长期接受具象化信息输入的儿童,其大脑逐渐形成"认知惰性",在需要发散思维的任务中,功能性核磁共振(fMRI)显示其前扣带回皮层活跃度下降27%。

情感联结断裂:被机器替代的温暖怀抱

亲子共读不仅是知识传递,更是情感交融的特殊时刻,哈佛大学儿童发展中心发现,父母讲故事时的体温传递、气息变化、语调起伏,能刺激婴儿催产素分泌,这种"拥抱荷尔蒙"对建立安全依恋关系至关重要,而当冷冰冰的机器取代温暖怀抱,儿童的情感接收器正在发生微妙改变。

上海儿童医学中心对500个家庭的调研显示:每天使用故事机超过1.5小时的家庭,亲子有效互动时间减少68%,更深远的影响体现在社交能力发展上,追踪至小学阶段,这些儿童的共情能力测试得分比对照组低19%,在冲突解决情境中表现出更强的攻击性倾向,脑神经科学专家指出,这是因为他们错过了早期发展镜像神经元系统的黄金窗口期。

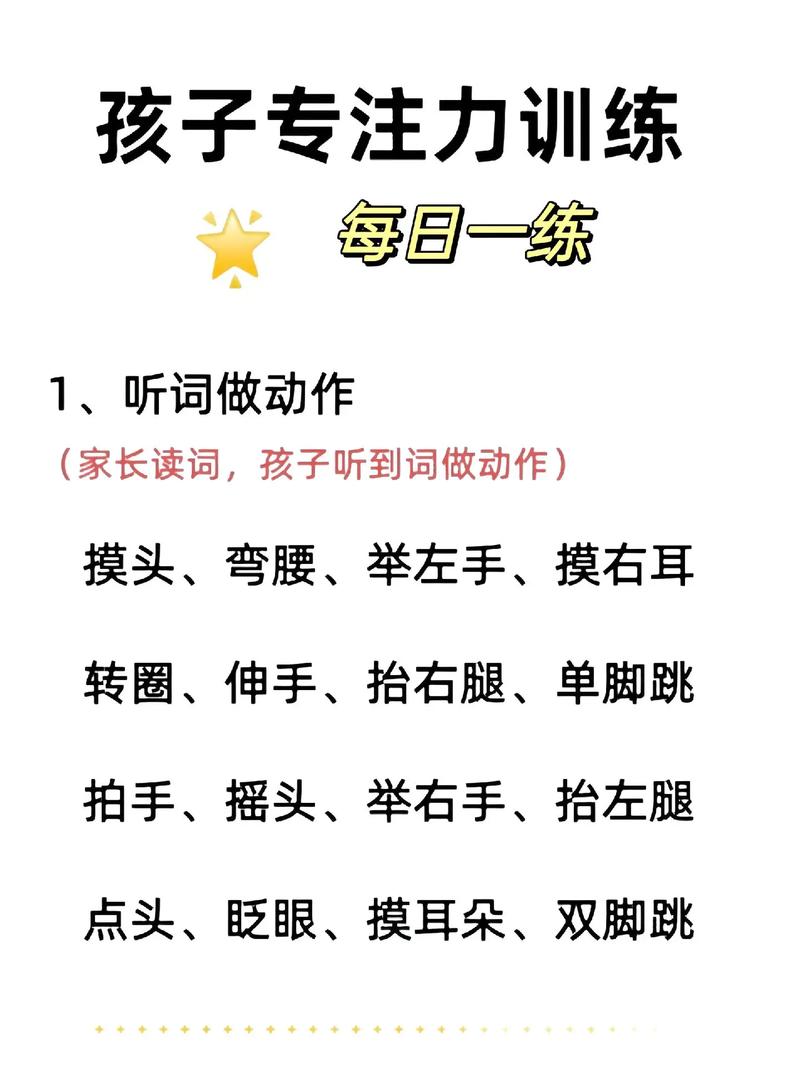

注意力碎片化:被切割的专注力培养

现代故事机往往搭载海量资源,30秒切换的儿歌、1分钟跳转的故事、不断闪烁的LED灯光,这种高强度感官刺激正在重塑儿童的大脑神经回路,加州大学神经生物学团队发现,持续暴露在快速切换的视听刺激中,儿童前额叶皮层厚度发育较同龄人慢0.12毫米/年,这意味着自控力和持续注意力发展的滞后。

教育神经科学专家团队对120名一年级学生的对比研究显示:幼儿期每天使用故事机超过2小时的儿童,其课堂专注时长平均为11分钟,仅为对照组(19分钟)的57.8%,这些儿童在完成需要持续注意的任务时,脑电波中的θ波(分心波)振幅显著增高,而β波(专注波)出现频次下降34%,这种注意力模式一旦固化,将直接影响未来的学习效能。

破解困局:智慧家长的平衡之道

-

严格遵循"3-2-1"使用法则:3岁以上儿童每日使用不超过30分钟,2岁以下婴幼儿完全禁用,1米外保持安全距离,英国皇家儿科医学院建议,每次使用需间隔2小时以上,避免连续刺激。

-

打造"故事机+"互动模式:播放结束后,家长应引导孩子复述改编故事,例如将"小红帽"的场景置换到现代都市,鼓励孩子为角色设计新台词,这种二次创作能激活大脑角回区域,促进语言整合能力。

-

建立"感官平衡"机制:每使用15分钟故事机,需搭配等时的积木搭建或户外观察,华盛顿大学研究证实,这种多模态体验能促进胼胝体神经纤维的髓鞘化,提升左右脑协同效率。

-

实施"数字斋戒日":每周设定1-2天完全脱离电子设备,回归传统的绘本共读、角色扮演,蒙特梭利教育机构的数据表明,这种间歇性回归能增强儿童的情景记忆力达41%。