无法回避的数字原住民

在幼儿园门口,总能看见这样的场景:背着书包的孩童熟练地滑动家长手机,用卡通贴纸换取五分钟游戏时间;小学课间,孩子们讨论的不再是动画剧情,而是某款手游的闯关秘籍,中国互联网络信息中心最新数据显示,6-14岁儿童触网率已达89.3%,首次接触智能设备的平均年龄降至3.8岁,这把双刃剑正在重塑当代童年,引发的教育焦虑如同涟漪般在千万家庭中扩散。

被偷走的专注力:过度使用引发的成长危机

神经科学研究表明,儿童前额叶皮层需至25岁才发育成熟,这使得他们面对即时反馈的电子游戏时,多巴胺分泌量是成年人的2.3倍,某重点小学的课堂观察记录显示,每天使用手机超过1小时的学生,持续专注时间较其他学生缩短40%,更令人担忧的是,北京同仁医院眼科团队追踪研究发现,疫情期间网课导致儿童近视发病率激增17.8%,这种视觉损伤往往伴随终身。

虚拟社交正在蚕食真实的情感连接,广州某儿童心理咨询中心案例显示,过度依赖表情包交流的儿童,在面对面沟通时眼神接触时间缩短68%,情感表达能力呈现显著退化,这些数据背后,是无数个因手机爆发家庭战争的夜晚,是作业本上潦草的字迹,是逐渐淡漠的亲子对话。

打开新世界的钥匙:智能设备的正向赋能

在贵州山区,四年级学生李明通过教育APP自学编程,设计的"智能放牛铃"斩获全国青少年科技创新奖;上海双语幼儿园引入AR地理教学系统后,儿童空间认知能力测试得分提升52%,这些案例揭示着数字工具的教育潜力——当使用得当,智能设备能打破资源壁垒,让偏远地区的孩子听见哈佛教授的讲座,让特殊儿童通过辅助程序实现沟通自由。

认知神经学家琳达·帕加尼团队追踪研究证实,每周进行2-3次优质教育软件互动的儿童,问题解决能力得分高出对照组23%,这种提升源于多媒体信息对多重感官的协同刺激,以及个性化学习路径带来的正向激励,数字原住民们正在用我们难以想象的方式重构知识体系:他们通过短视频学习折纸艺术,在虚拟实验室完成化学实验,用编程思维解决数学难题。

构建数字围栏:分龄分阶的科学管理方案

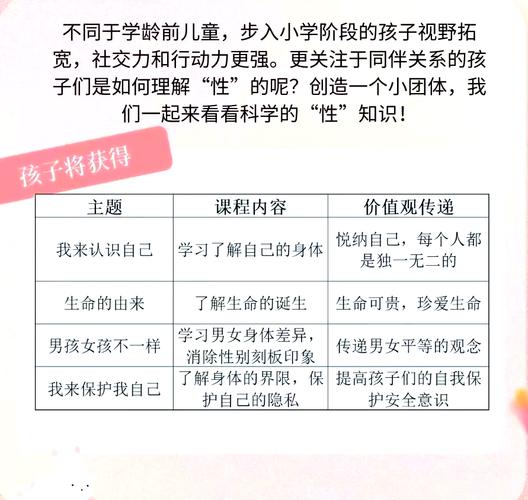

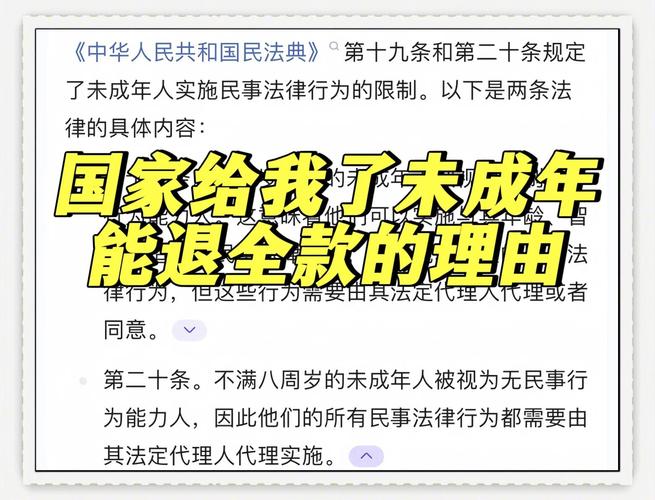

美国儿科学会的"3-6-9-12"法则值得借鉴:3岁前杜绝单独使用,6岁前限制娱乐内容,9岁后引入网络素养教育,12岁以上培养自主管理能力,北京某重点小学的"家庭数字公约"实践显示,将手机使用与家务劳动、户外活动挂钩的家庭,儿童自我管理能力评分高出38%,关键在于建立清晰的规则:比如完成作业后可使用20分钟教育类APP,周末允许1小时创意视频拍摄。

家长的角色应从"监管者"转变为"引导者",杭州王女士的"亲子编程夜"获得教育部点赞:每周五晚,全家用图形化编程软件合作设计小游戏,这种深度陪伴既满足孩子探索欲望,又将技术使用转化为亲子纽带,教育机构更应主动作为,如深圳某中学开发的"数字素养"校本课程,教会学生区分信息真伪、管理屏幕时间、防范网络诈骗。

在东京工业大学的人机交互实验室,孩子们正在设计帮助阿尔茨海默患者的记忆辅助程序,这个场景昭示着未来教育的真谛:智能设备不应是童年的入侵者,而应成为连接现实与未来的桥梁,当我们放下非黑即白的争论,转而为孩子配备"数字救生圈",教会他们冲浪而非溺水的智慧,每个家庭都能找到专属的平衡点,毕竟,禁绝不如疏导,恐惧不如理解,这个时代需要的不是与科技割席,而是培养善用科技的智慧一代。