理解青春期的心理图景 十七岁少女正处于埃里克森人格发展理论中的"同一性建立期",其核心任务是形成稳定的自我认知与社会角色定位,这一时期青少年的脑前额叶皮层尚未完全成熟,导致自控系统与情感系统处于失衡状态,神经科学研究表明,青少年对同伴认同的渴求激活了大脑奖赏中枢,其强度等同于获得物质奖励时的神经反应。

著名心理学家安娜·弗洛伊德曾指出:"青春期是人生第二次分离个体化的关键阶段。"此时青少年需要通过建立同伴关系来摆脱对原生家庭的依赖,这是心理断乳的必经过程,家长需要理解,孩子频繁外出社交的背后,实则是寻求独立人格建立的深层需求。

过度社交的潜在风险 2023年青少年心理健康调查报告显示,过度社交群体中出现焦虑症状的比例较普通群体高出37%,具体表现为:生物钟紊乱导致的睡眠障碍、社交压力引发的情绪波动、安全隐患隐患(特别是夜间外出)、学业效能下降等问题,案例中的小敏(化名)在连续三个月高频次外出后,数学成绩从班级前十名滑落至中下游,同时出现暴饮暴食倾向。

建立有效沟通机制

非暴力沟通四步法:

- 观察:"最近三周你有五天晚上十点后回家"

- 感受:"妈妈担心夜间出行安全"

- 需要:"我们希望你学会平衡社交与生活"

- 请求:"能否每周固定两天自由安排?"

-

运用"我信息"代替指责性语言: 将"你又跑出去玩"转化为"我注意到最近你外出时间增加,能和我聊聊你的新朋友吗?"这种表达方式可将对抗性对话转化为建设性沟通。

-

定期家庭会议制度: 设置每周日晚上为固定交流时段,采用"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励)进行交流。"上周你主动分享社团活动很棒"→"如果能提前告知回家时间更好"→"相信你能做好时间管理"。

协商式边界设定 建议采用"SMART原则"制定外出协议:

- Specific(具体):每周外出不超过3次

- Measurable(量化):单次时长控制在4小时内

- Achievable(可实现):提前24小时报备行程

- Relevant(相关):完成基本学业任务

- Time-bound(时效):试行期为两个月

可引入"积分奖励系统",将学业表现、家务完成度与社交权限挂钩,例如保持班级前30%排名可获得额外外出额度,这种方式既能培养责任意识,又避免权力对抗。

替代性活动引导

-

家庭体验升级:组织主题式家庭日,如摄影采风、陶艺体验、户外露营等符合青少年兴趣的活动,2024年青少年兴趣调查报告显示,82%的受访者更接受"朋友式"亲子互动。

-

发展正向社交:鼓励参与模联、辩论赛、志愿服务等结构化社交活动,这类活动既能满足社交需求,又能提升个人能力,某重点中学的实践数据显示,参与社团活动的学生时间管理能力平均提升40%。

-

建立家庭文化空间:打造家庭读书角、影音室、健身区等共享空间,定期举办"文化沙龙",邀请孩子的朋友参与读书分享会或电影鉴赏,将外部社交需求转化为家庭社交资源。

危机预警与专业干预 当出现以下信号时需寻求专业帮助:

- 连续两周以上无故缺课

- 体重骤增/骤减超过基础值的15%

- 出现自伤行为或死亡意念

- 生物钟持续紊乱(入睡困难超过一个月)

建议选择具有青少年心理咨询专长的机构,优先考虑家庭治疗模式,根据中国心理学会数据,家庭联合治疗的干预有效率比个体咨询高出28%。

家长自我成长建议

- 参加"青春期父母工作坊",系统学习发展心理学知识

- 建立家长支持小组,定期交流教养经验

- 进行成人依恋类型测试,改善自身焦虑型或回避型依恋模式

- 培养个人兴趣爱好,避免过度情感投射

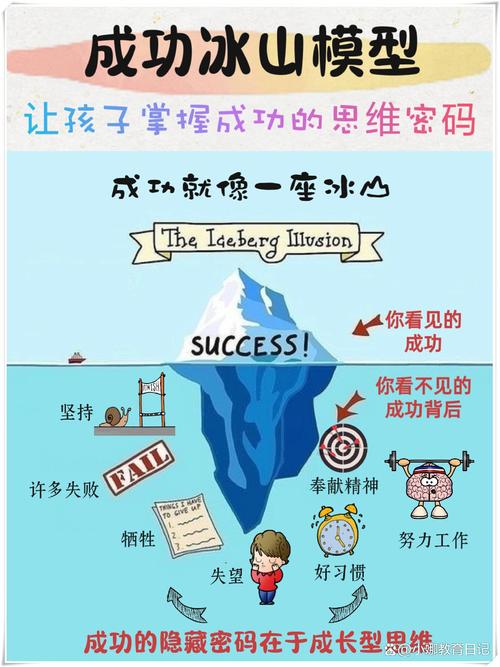

教育哲学的深层思考 在这个万物互联的时代,我们正在经历人类历史上最剧烈的代际认知鸿沟,家长需要以"成长教练"而非"管控者"的姿态,帮助青少年建立"弹性自律"能力,正如教育学家杜威所说:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"

建议家长重读《园丁与木匠》等新型教育著作,转变将孩子视为"待塑造作品"的传统观念,转而建立"支持性成长生态",定期进行家庭系统评估,从沟通模式、情感联结、规则弹性三个维度动态调整教养策略。

十七岁的社交渴望,本质是雏鹰试翼的生命律动,智慧的教育者应当成为风筝的持线人——既给予翱翔的自由,又守住安全的边界,当我们用理解的土壤培育,用信任的雨露浇灌,终将见证幼苗成长为自洽的个体,既有拥抱世界的勇气,又葆有回归家庭的力量,这或许就是生命教育最美的样态。