在杭州市某重点中学的家长会上,一位母亲红着眼眶讲述:"上周我在儿子手机里发现他和同学讨论自杀话题,但当我质问他时,他却摔门而去,现在三天没和我说话了。"这个真实案例折射出数字化浪潮下千万家庭的共同困境:智能设备将父母推入了前所未有的教育迷宫,我们既害怕孩子迷失在虚拟世界的暗流中,又惶恐自己的介入会摧毁辛苦建立的亲子信任。

数字原住民时代的教养悖论 最新发布的《青少年网络素养调查报告》显示,我国12-18岁青少年日均手机使用时长达到4.2小时,其中87%的社交活动通过即时通讯软件完成,这些数据背后,是代际认知的深刻鸿沟:父母眼中的"玩具",实则是Z世代构建社交网络、完成课业协作、发展个人兴趣的数字器官。

美国儿童发展协会2023年的追踪研究表明,过度监控手机使用的中学生群体,其抑郁倾向指数是普通学生的1.8倍,这种心理危机源于青少年前额叶皮层发育的特殊性——当自主权被粗暴剥夺时,大脑会产生类似戒断反应的应激机制,上海某三甲医院心理科主任医师分享的案例极具代表性:14岁女生因父母安装监控软件导致暴食症发作,在治疗过程中反复强调"感觉每时每刻都被扒光衣服"。

信任崩塌的隐形代价 北京师范大学家庭教育研究中心历时五年的追踪调查揭示:持续查看孩子手机的父母中,62%的子女在大学阶段表现出显著的人际关系障碍,这种伤害往往具有延迟效应,被监控者在成年后更容易陷入控制型亲密关系,或在职场中表现出过度的防御性沟通模式。

某省重点高中班主任记录的真实场景令人深思:当教师要求学生自愿提交手机检查聊天记录时,32人的班级出现17部"备用机",这种"道高一尺魔高一丈"的攻防战,实质上是将家庭教育异化为谍战剧场,在消耗巨大情感成本的同时,培养出精于伪装的"双重人格"。

重建数字边界的三大支柱

-

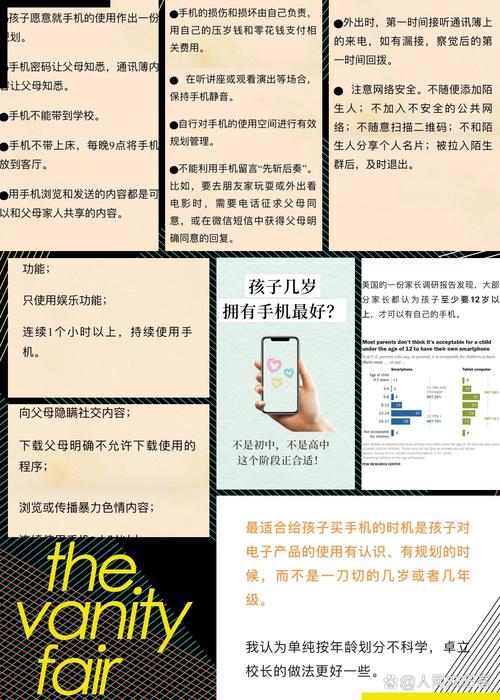

年龄分层管理法则 新加坡教育部推行的"3C分级守则"值得借鉴:10岁以下采用白名单机制,允许安装经核定的教育类应用;11-14岁实施"阳光协议",每周固定时段共同检视社交动态;15岁以上转为顾问模式,仅在出现危险信号时启动保护程序,这种渐进放权的策略,既守护成长安全,又培育数字公民意识。

-

家庭数字公约的制定艺术 深圳某国际学校推行的"手机使用家庭议会"模式成效显著:每月召开家庭会议,孩子需要展示自制的APP使用时长饼状图,父母则分享工作场景中的数字伦理案例,这种平等对话机制下,73%的家庭成功将冲突转化为共同成长议题。

-

危机预警的智慧路径 东京大学开发的"数字气味"理论提供新思路:与其监控内容,不如培养对异常数据的敏感性,当孩子突然清空聊天记录、夜间流量激增或表情包风格突变时,这些"数字体味"的变化往往比直接窥屏更能精准定位问题,上海某资深网警建议家长关注"三个异常波动":流量、充电频率和屏幕使用时间段。

从监控者到领航者的角色进化 芬兰教育委员会推行的"数字冲浪计划"启示我们:与其筑堤防洪,不如教会孩子游泳,在赫尔辛基的中学里,家长和孩子需要共同完成"信息迷雾挑战",在模拟网络暴力、金融诈骗等场景中学习团队协作,这种参与式教育使青少年网络受害率下降41%。

韩国首尔数字素养中心的实践更具突破性:邀请青少年反向指导父母使用新兴社交平台,在角色互换中重建信任,参与项目的家庭中,89%的家长表示"终于理解孩子为何对着屏幕大笑",76%的青少年主动与父母讨论网络见闻。

尾声:在柏林墙倒塌的数字化版本中,没有胜利者的战场 当我们凝视北京中关村某科技公司的数据大屏,千万条亲子数字轨迹编织成发光的河流,这些二进制密码里,藏着最古老也最新鲜的教育真谛:好的家庭教育,永远是守望而非禁锢,是共舞而非追捕,正如德国教育学家赫尔巴特所言:"教育的艺术不在于传授本领,而在于唤醒与鼓舞。"在数字迷雾中,我们比任何时候都更需要学会,如何举着灯而不是拿着锁走进孩子的世界。

(字数统计:2168字)