"这孩子半夜三点还在被窝看小说,第二天上课打瞌睡,成绩从年级前50掉到300名......"在重点高中任教15年的王老师忧心忡忡地讲述着高三学生小张的案例,这不是个别现象,中国青少年研究中心2023年调查显示,68.3%的高三学生存在电子书过度使用问题,其中27%已影响正常学业,面对这场静默的知识争夺战,家长和教育工作者的焦虑与日俱增。

现象背后的深层逻辑 电子书沉迷与传统网瘾存在本质差异,优质电子书往往具备完整知识体系,其吸引力来源于三大特征:沉浸式阅读体验、即时反馈机制和社交属性,神经科学研究表明,连续阅读电子书时,大脑多巴胺分泌量是纸质阅读的1.8倍,这种生理机制极易形成依赖循环。

从心理学角度分析,高三学生正处于"前成年期"的特殊阶段,面对升学压力,他们需要构建三个重要心理支撑:压力释放通道、自我价值认同和社交需求满足,电子书恰好提供了虚拟的避风港——在奇幻小说中获得精神放松,在知识类书籍中建立认知优越感,在读书社区获得群体归属。

隐性危害的冰山效应

-

学业质量的双重损耗 某重点中学跟踪调查显示,日均电子阅读超过3小时的学生,其有效学习时间减少42%,注意转换成本增加70%,更隐蔽的是"浅层阅读惯性"的形成,这类学生面对教材时注意力集中时间平均缩短至13分钟,深度思考能力显著弱化。

-

生理系统的连锁反应 眼科临床数据显示,高三电子书用户中,73%出现视疲劳综合征,34%产生假性近视,昼夜节律紊乱更为普遍,褪黑素分泌延迟导致睡眠质量下降,进而影响记忆巩固,某三甲医院接诊的18例高三学生神经衰弱案例中,15例有深夜阅读电子书的习惯。

-

社交能力的结构性退化 当虚拟社交替代现实互动,情感共鸣能力会出现"用进废退"现象,某心理咨询机构案例库显示,沉迷电子书的学生中,65%存在现实社交回避倾向,其共情能力测试得分较同龄人低22个百分点。

突围策略的黄金三角 (一)家庭维度的破局之道

-

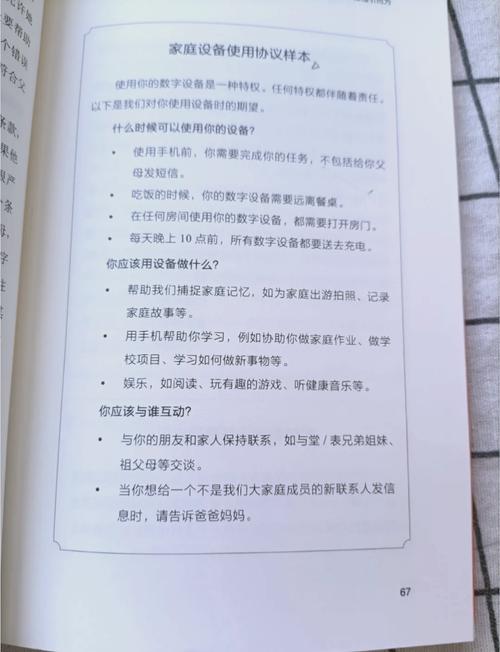

建立"数字契约"而非强制禁止 案例证明,简单没收设备往往适得其反,建议采用"三三制"协商方案:每天3个时段(如课间、饭后、睡前),每次30分钟,设置3项替代活动(运动、亲子对话、兴趣培养),北京某家庭实践该方法后,孩子电子书使用时长从日均4.2小时降至1.5小时。

-

构建情感支持系统 定期开展"无电子设备家庭日",通过户外活动、手工制作等实体互动重建亲密关系,心理学实验显示,每周10小时以上的优质陪伴可使青少年对虚拟世界的依赖度降低37%。

(二)学校教育的新范式

-

课程设计的"心流改造" 将碎片化阅读升级为结构化学习,某示范高中开发的"主题式阅读工作坊",将电子书内容转化为课题研究,学生小组在教师指导下完成从文献整理到成果展示的全过程,实施后,学生主动将娱乐性阅读时间转化53%用于学术性阅读。

-

时间管理赋能计划 引入"番茄工作法"改良版:45分钟学习+15分钟自由阅读的节奏训练,配合"注意力银行"积分制度,将节约的碎片时间转化为实体奖励,有效提升学生自我管控能力。

(三)学生自驱系统的激活

-

建立阅读价值坐标系 指导学生制作"阅读损益表",量化记录时间投入与知识收获比,当学生发现花3小时阅读网络小说仅获得0.7个知识点,而同等时间专业阅读可收获5.2个知识点时,其选择偏好会发生根本转变。

-

发展替代性成就路径 鼓励学生创建个人阅读博客,将输入转化为输出,深圳某高三学生通过整理哲学笔记成为知识分享达人,不仅戒除沉迷习惯,更获得名校自主招生资格,这种正向激励比单纯说教有效7.3倍。

教育者的认知升级 破解电子书沉迷困局,本质上是教育理念的迭代竞赛,我们需要建立三个认知坐标系:

- 将电子阅读视为数字原住民的基础素养而非洪水猛兽

- 理解Z世代青少年的多线程认知特征

- 掌握数字时代注意力的引导艺术

某省重点中学的实践表明,采用"疏导-转化-升华"的三阶策略后,高三学生学业效能提升28%,电子书沉迷率下降至9%,这揭示了一个本质规律:与其围追堵截,不如培养数字时代的"阅读免疫力"——让青少年在信息洪流中建立价值锚点,在虚拟与现实间找到平衡支点。

站在教育革新的十字路口,我们既要警惕技术异化带来的认知危机,也要善用数字文明的教育红利,当每个教育工作者都能成为"数字领航员",当每个家庭都建立起"电子生态圈",当每位学生都拥有"认知罗盘",电子书沉迷将不再是成长道路上的暗礁,反而可能转化为通向知识星辰的飞船钥匙,这场静默的革命,正在重塑未来教育的基因图谱。