成长的必修课

在小学三年级的教室里,总能看到这样一幕:两张稚气未脱的脸庞背对背坐着,课桌上的三八线画得笔直,文具盒里躺着一张皱巴巴的"绝交书",这样的场景对教育工作者而言并不陌生,教育部基础教育司2023年发布的《小学生社交行为发展报告》显示,78.6%的小学生在校期间都经历过不同程度的同桌矛盾,这些看似幼稚的冲突,实则是儿童社会化进程中的重要阶梯。

冲突背后的成长密码

-

生理发展特点:7-12岁儿童前额叶皮层尚在发育中,情绪控制能力约相当于成人的60%,就像装满沸水的玻璃杯,轻微碰撞就会"溢出"情绪。

-

心理成长需求:这个阶段的孩子开始形成"自我"概念,如同刚破壳的雏鸟,既渴望展翅又害怕跌落,同桌的相处恰似一面镜子,帮助他们认识自我与他人的边界。

-

社交能力发展:中国青少年研究中心调查显示,小学生处理人际冲突的能力呈现"双峰曲线"——二年级和五年级各有一个显著提升期,这与皮亚杰认知发展理论中的"去自我中心化"阶段高度吻合。

典型矛盾场景解构

"越界战争" 小林的自动铅笔总是不经意越过课桌中线,小美在第5次被碰掉橡皮后,突然将整瓶修正液倒在分界线上,这类"领地意识"引发的冲突,实则是空间概念建立过程中的必然产物。

"文具纠纷" 借而不还的彩色铅笔、被折断的卡通尺子,这些物品纠纷背后,往往隐藏着物权认知的模糊,研究表明,85%的"物品纠纷"都源于儿童对"借用"与"赠与"的混淆。

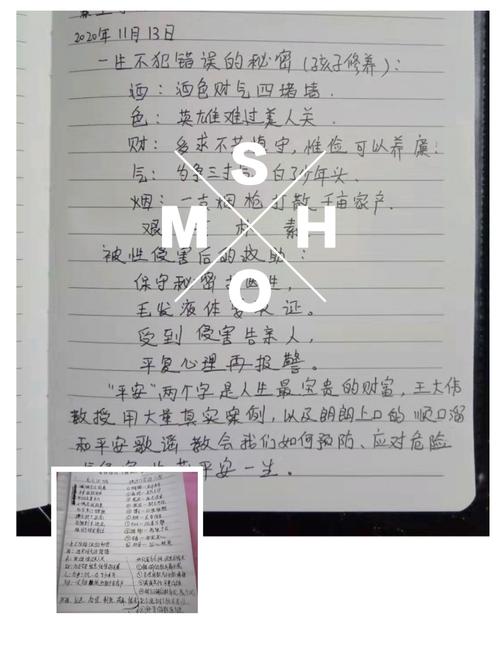

"秘密保卫战" "她说我尿床!"当私密话题成为课间谈资,这种信任崩塌带来的伤害远超成人想象,儿童心理学家指出,9-12岁正是隐私意识觉醒的关键期。

教育者的应对智慧

-

调解四步法: (1)情绪隔离:让冲突双方间隔1.5米静坐3分钟,利用物理距离降低肾上腺素水平 (2)平行叙事:引导双方分别用第三人称复述事件("小红为什么生气?") (3)情绪转译:帮助孩子将"他讨厌我"转化为"我的行为让他不舒服" (4)契约重建:共同制定不超过3条的《同桌守则》,用彩色卡纸装饰后张贴

-

课堂里的预防机制: • 开展"角色交换日"活动,每周用10分钟让同桌互换文具、座位甚至作业本 • 设置"矛盾锦囊箱",收集学生自创的化解妙招(如"生气时先数同桌的睫毛") • 开发"情绪温度计"可视化工具,用不同颜色的磁贴标记每日情绪状态

家长的协同之道

-

倾听的黄金法则: 当孩子哭诉"我讨厌同桌"时,切忌立即说教,试试这样说:"听起来这件事让你很难过,能多说点细节吗?"美国儿童发展协会建议采用"3:1倾听法"——每说3句话提1个开放式问题。

-

家庭演练法: 创设"餐桌剧场",用玩偶模拟冲突场景,重点不在于找到正确答案,而是培养换位思考能力,北京师范大学附属小学的实践表明,这种训练可使儿童冲突解决效率提升40%。

从冲突到成长:那些看不见的收获

-

情绪管理能力的萌芽:每次矛盾化解都是前额叶皮层的一次"健身",神经科学研究显示,成功处理冲突后,儿童大脑中血清素水平会提升27%。

-

社交智慧的奠基:著名教育学家蒙台梭利指出,儿童在解决同伴矛盾过程中获得的经验,比任何说教都更能塑造其社交直觉。

-

同理心的觉醒:当孩子第一次说出"如果我是他...",标志着社会认知的重要飞跃,上海交通大学附属小学的追踪调查显示,能主动化解同桌矛盾的学生,在初中阶段展现出更强的团队协作能力。

特别锦囊:特殊情况的应对

-

持续欺凌的预警信号: 当出现物品频繁损坏、逃避上学、成绩骤降等情况时,需要启动多方会谈机制,切记收集"行为日记",用具体事例代替主观判断。

-

性格特例处理指南: 对于ADHD儿童,可采用"分段式相处"——每20分钟调整一次座位朝向;对于高敏感儿童,准备"情绪避难所"(如靠窗的独立阅读角)。

课桌上的社会学

那些用粉笔画出的分界线,那些藏在书包里的"绝交信",都是童年最珍贵的成长印记,当我们用智慧化解这些"微型危机"时,实际上是在帮助孩子搭建通向成人社会的桥梁,每个成功调解的矛盾,都是播撒在孩子心田的一粒社交智慧的种子,它们终将在时光的滋养下,长成支撑其人生大厦的栋梁之材,教育的真谛,或许就藏在这些课桌间的细小声响里——那是成长拔节的声音。