清晨七点的电梯里,小杰将母亲递来的保温杯狠狠摔在地上:"说了多少次别给我带这种土里土气的东西!"这一幕让同乘的邻居们面面相觑,类似的场景正在无数家庭上演:精心准备的早餐被掀翻在地,关切的眼神换来白眼,节日礼物被随手扔在角落......当曾经乖巧的孩子突然变得浑身带刺,家长们往往陷入愤怒与困惑的双重煎熬,这种现象背后,折射出的不仅是青少年成长阶段的特殊心理状态,更暴露出当代家庭教育中亟待修复的信任裂痕。

叛逆表象下的深层断裂

北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调查显示,12-18岁青少年群体中,63.8%曾对父母使用过侮辱性语言,较十年前上升28%,这种表面上的不尊重行为,实质是亲子关系多重断裂的外显,在深圳某重点中学的心理咨询室档案里,15岁的小雨这样描述:"他们永远在否定我的感受,却要求我无条件尊重他们的权威。"这句话道出了代际冲突的核心矛盾——父母的教育权威与孩子的独立诉求之间失去了缓冲地带。

生理发育带来的荷尔蒙变化使青少年情绪控制能力下降,前额叶皮层要到25岁才能完全成熟,这种生理特征与数字时代的信息爆炸叠加,造就了独特的"认知代差",当父母还在用"听话才是好孩子"的传统标准衡量时,孩子们早已在短视频平台接触过数十种批判性思维训练,某网络论坛上热传的"父母经典语录"中,"我吃过的盐比你吃过的米还多"这类说教式话语,获得超百万青少年用户的集体吐槽。

解构不尊重的心理密码

上海精神卫生中心青少年心理门诊的数据揭示,85%的亲子冲突源于"被误解的焦虑",14岁的篮球少年小凯连续三个月拒绝与父亲对话,起因只是父亲在球赛现场的一句"你运球姿势不对",在心理咨询师的引导下,小凯终于吐露心声:"他不是在指导,是在否定我的全部努力。"这种沟通错位导致的尊严受损,往往被家长误读为叛逆。

社交媒体创造的平行世界加剧了代际认知鸿沟,当父母在家庭群里转发养生文章时,孩子们正在元宇宙中构建数字身份,广州某重点高中的调查显示,72%的学生认为父母"完全不了解真实的我",这种认知偏差积累到临界点,就会以激烈方式爆发,17岁的艺术生小林在撕毁美院校考通知书时哭喊:"你们只想让我当公务员,从来不知道我真正想要什么!"

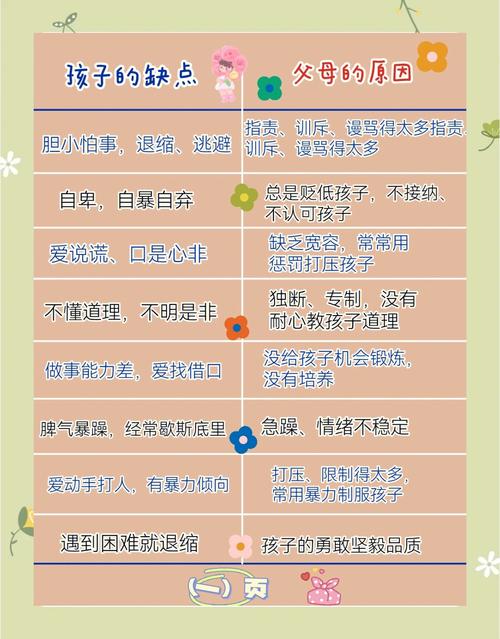

家庭教育方式的代际传递更在无意中埋下隐患,40岁的张女士在教育儿子时脱口而出"你再顶嘴试试",这正是三十年前她最痛恨的母亲管教方式,华中师范大学的研究表明,61%的家长在亲子冲突中会无意识重复自己童年厌恶的教育模式,形成恶性循环。

重建尊重的四维空间

在成都某社区的"亲子沟通工作坊"里,心理咨询师引导父母们进行"角色反转"训练,当45岁的王先生戴上女儿常听的降噪耳机,才惊觉自己平时的说教声如此刺耳,这种沉浸式体验揭示了重建尊重的首要法则:平等对话需要物理和心理的双重空间,建议家庭设置"无手机晚餐时间",用仪式感创造深度交流场景。

南京某中学推行的"家庭会议"制度提供了可复制的沟通模板:每周固定时间,全家围坐,每人有3分钟不受打断的发言权,13岁的参与者小敏说:"第一次知道爸爸也会为工作失误失眠。"这种情感暴露打破了权威面具,让尊重自然流动,数据显示,坚持三个月以上的家庭,亲子冲突减少68%。

教育方式的转型升级刻不容缓,杭州某重点小学开展的"父母成长营"要求家长每月阅读青少年心理书籍,并提交读书笔记,参加该项目的家庭中,89%的孩子表示"更愿意与父母交流",心理学家建议采用"三明治沟通法":肯定-建议-鼓励,避免直接否定带来的对抗情绪。

家庭文化重塑是根本出路,在苏州某书香世家,每逢重大决策都会召开"家庭议会",未成年的孩子拥有1/3投票权,这种参与感培养的责任意识,远胜于空洞的说教,建议每个家庭建立"成长博物馆",收藏孩子不同阶段的创作成果,用实物见证生命成长的价值。

破茧成蝶的共生之路

在东京奥运会夺冠的杨倩接受采访时,特别感谢父母"始终尊重我的选择",这个细节揭示了一个真相:真正的尊重不是毕恭毕敬的表面礼节,而是生命对生命的理解与成全,当北京某重点高中的"家长观察日"允许父母真实体验孩子的学习生活后,有位父亲在反馈表上写道:"原来他们这代人的压力,远超我们想象。"

解决青少年不尊重父母的问题,本质是重构代际共生关系,这需要父母具备退后一步的智慧,把孩子当作独立人格来对话;也需要孩子理解父母的局限,用建设性方式表达诉求,就像生态系统中不同物种的协同进化,健康的亲子关系应该充满动态平衡的美感。

黄昏的公园长椅上,曾摔过保温杯的小杰正和母亲分享同一副耳机,当周杰伦的《听妈妈的话》旋律响起,母亲轻声说:"其实你可以教我下载这些新歌。"这个场景印证了家庭治疗大师萨提亚的论断:问题本身不是问题,如何应对才是问题,当父母放下"必须被尊重"的执念,真实的情感连接自会生长出相互理解的绿洲。