午后咨询室里,16岁的林雨蜷缩在沙发角落,手指无意识地绞着校服衣角:"我就是受不了爸爸看我的眼神,像在打量一件残次品。"这个场景折射出无数青春期女孩与父亲相处的困境,当我们深入剖析这种亲子疏离现象,会发现其背后蕴含着复杂的发展心理学机制与社会文化因素的交织。

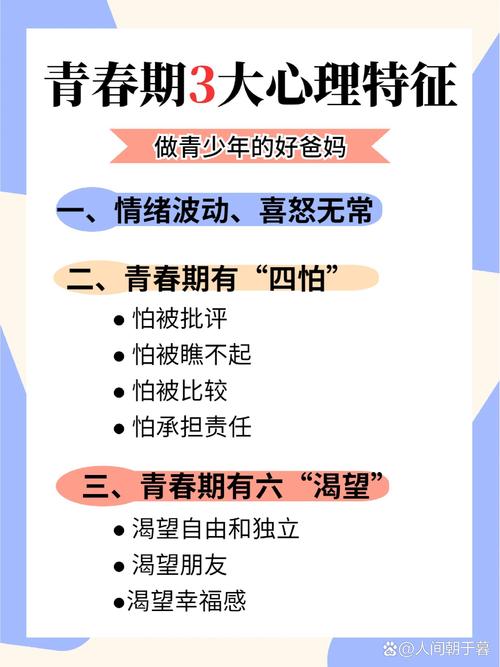

心理断乳期的角色错位 青春期是人格独立的"心理断乳期",此时女孩的自我意识如春笋破土般觉醒,脑科学研究显示,14-17岁女性前额叶皮层进入关键重塑期,决策系统逐渐从情感驱动转向理性分析,这种认知飞跃使她们开始质疑权威,而传统家庭中父亲往往扮演着规则制定者的角色。

典型冲突往往爆发在日常细节:当父亲坚持检查手机记录时,女儿眼中看到的不是关心,而是对隐私的侵犯;当父亲对穿搭提出意见时,少女接收到的信号是审美自主权被剥夺,这种认知错位在神经层面表现为杏仁核过度激活,情绪反应阈值降低,导致常规对话都可能触发激烈对抗。

性别意识觉醒中的镜像困惑 发展心理学家埃里克森指出,青春期是性别角色认同的关键期,此时女孩开始用社会性别滤镜审视父亲:当父亲习惯性评价女性应当"文静端庄",这种刻板印象会与其正在建构的独立人格产生剧烈碰撞,某重点中学的调研显示,68%的女生表示"最反感父亲用性别限定我的发展"。

更微妙的是身体变化带来的心理震荡,面对女儿第二性征的显现,很多父亲会不自觉地回避亲密互动,这种突然的疏远在少女感知中容易被误解为"嫌弃"或"冷漠",就像17岁的晓雯在日记里写道:"爸爸不再拥抱我,是不是觉得我变脏了?"

代际沟通的密码失效 神经语言学研究揭示,青春期大脑对权威式语言的排斥度提升300%,父亲惯用的"你应该"句式,在女儿听觉皮层会激活与疼痛相关的脑区,而女性前额叶在13-18岁期间,共情能力会经历螺旋式上升,这使得她们对沟通中的情感温度异常敏感。

典型案例是45岁的张先生困惑:"为什么我讲道理女儿就摔门?"心理咨询师通过对话分析发现,其沟通模式中78%的语句是否定开头,这种无意识的打压式交流,会触发青少年的心理防御机制,当女儿说"你根本不理解我",实际是在呐喊"请看见我的情感需求"。

社会比较引发的尊严危机 数字化时代加剧了父女间的认知鸿沟,当父亲用"我们当年"开启说教,女儿脑中却在对比同龄人父亲的开明形象,某视频平台的数据显示,"别人的爸爸"话题播放量超2亿次,这种社会比较会催化相对剥夺感。

更隐蔽的是成就焦虑的转嫁,48%的受访父亲承认会将职场压力转化为对女儿的要求,当16岁的小艺获得物理竞赛银牌时,父亲脱口而出的"为什么不是金牌",这种"永远不够好"的反馈,会逐渐瓦解孩子的自我价值感。

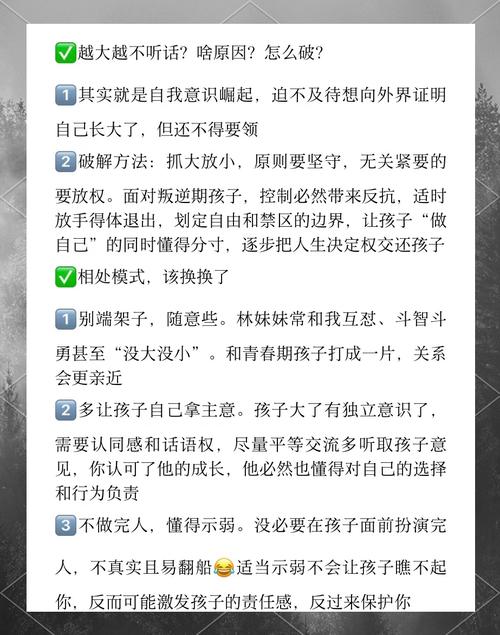

重建联结的破冰之路 突破困境需要父亲们完成三重认知升级:首先理解疏离是成长的必经之路,美国发展心理学会追踪研究显示,85%的父女关系在女儿25岁后会自然回暖;其次转换沟通频段,学习"共情式倾听",如复述女儿感受代替直接给建议;最后是重塑互动仪式,比如建立专属的"咖啡时间"或书信往来。

某位成功改善关系的父亲分享:"当我停止指导者姿态,开始请教女儿手机新功能时,她眼里的冰突然化了。"这种角色互换能激活青少年的指导欲,重建平等对话的可能,家庭治疗中的"关系重塑实验"证明,每周3次、每次15分钟的共同活动(如遛狗、做饭),能使亲子亲密度提升40%。

站在代际交替的门槛上,父女关系的重构本质是场温柔的革命,当父亲们学会用成长的眼光重新认识眼前的少女,当女儿们理解疏离背后未曾言说的关爱,这段充满张力的关系终将淬炼出更深厚的理解,就像春天总会融化坚冰,真正的亲情从来不怕经历蜕变的阵痛。