被曲解的"惯养"概念

当代年轻父母在育儿过程中常陷入两难境地:既不愿重蹈父辈"棍棒教育"的覆辙,又担心过度迁就养成"小皇帝",广州某重点小学2023年入学调查显示,近40%新生存在规则意识薄弱、情绪控制困难等问题,这些现象直指早期教养方式的关键影响,儿童发展心理学研究证实,教养方式与年龄阶段存在严密的适配规律,把握关键节点才能实现科学育儿。

0-3岁:安全感奠基期的特殊需求

(1)脑神经发育特征 哈佛大学儿童发展中心追踪研究表明,0-3岁是前额叶皮层发育黄金期,此时幼儿尚不具备逻辑推理能力,强行建立行为规范不仅无效,还会破坏安全感建立,正如发展心理学家埃里克森指出,此阶段核心任务是培养基本信任感。

(2)恰当回应与溺爱界限 上海儿童医学中心2022年行为干预案例显示,及时满足生理需求(如哺乳、安抚)与无原则妥协(如破坏性行为纵容)存在本质区别,建议采用"三步响应法":即时关注→需求识别→合理满足,避免机械化定时喂养或冷漠处理。

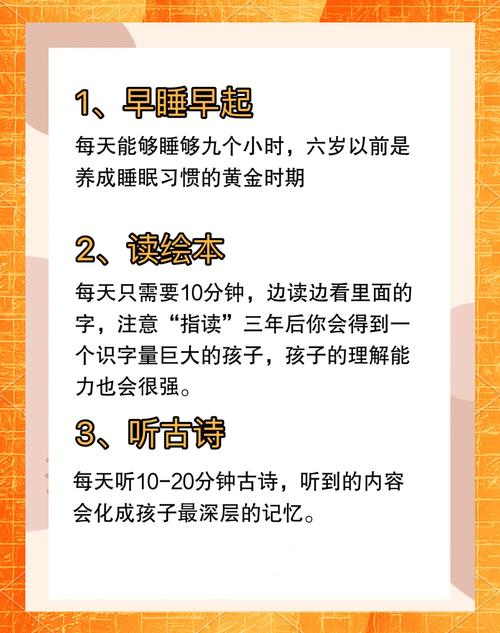

(3)早期习惯培养策略 可引入"信号-行为"联结机制:固定睡前仪式、用餐流程等,通过重复性场景建立条件反射,芝加哥大学实验证明,规律作息可使3岁儿童自我调节能力提升27%。

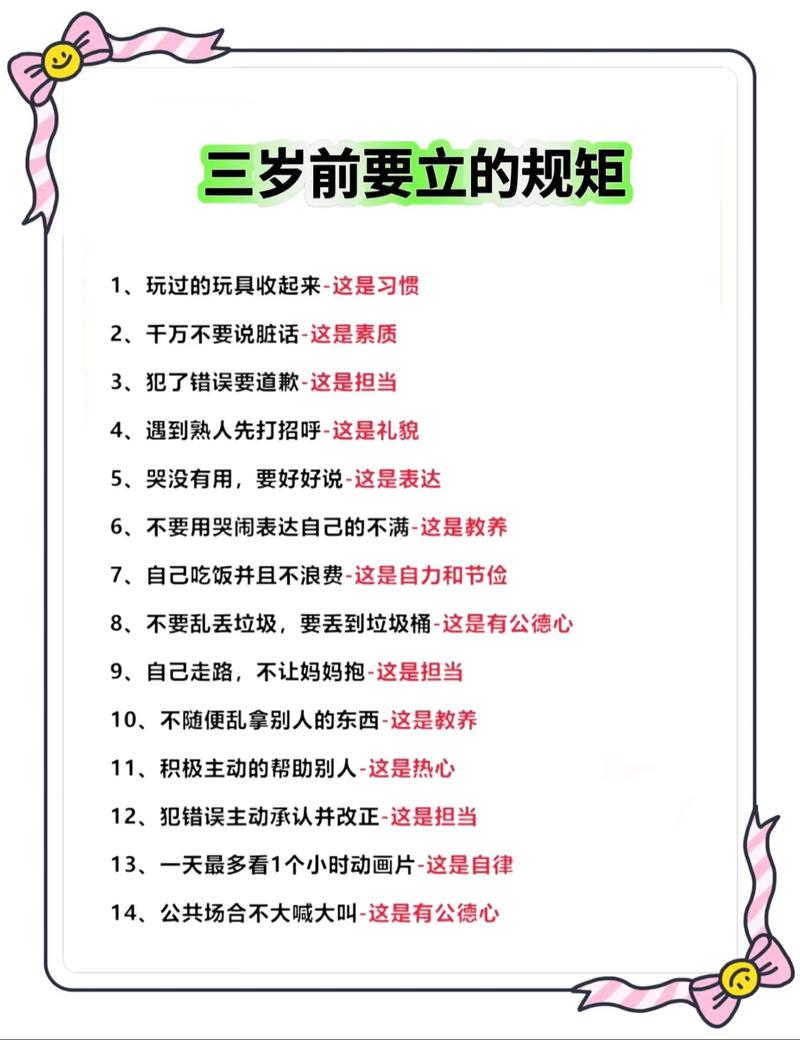

3-6岁:规则意识觉醒的关键窗口

(1)心理发展里程碑 皮亚杰认知发展理论指出,3岁后儿童进入前运算阶段,开始理解简单因果关系,北京师范大学教育实验基地数据显示,此阶段规则教育接受度是前期的3.2倍,此时不建立界限,6岁后矫正难度将增加5-7倍。

(2)典型惯养表现预警 • 物质补偿型:用玩具零食替代情感陪伴 • 责任替代型:包办穿衣、进食等自理行为 • 规则模糊型:同一行为奖惩标准反复变动 • 情绪操控型:通过哭闹要挟达到目的

(3)科学干预四步法

- 可视化规则:制作图文版家庭公约

- 自然结果法:不强制穿衣→感受寒冷

- 选择权赋予:"先洗手还是先脱外套"

- 正向强化:具体行为表扬(非笼统"真棒")

学龄期(6-12岁):自主能力培养的决胜阶段

(1)社会性发展需求 中国教育学会跟踪调查发现,小学阶段自主决策机会每增加1小时/周,初中阶段目标管理能力提升19%,此时期要警惕"直升机父母"现象:过度干预作业、社交等本应自主的领域。

(2)能力培养梯度设计 • 低年级:自我物品管理(整理书包) • 中年级:时间区块规划(课后安排) • 高年级:矛盾自主解决(同伴冲突)

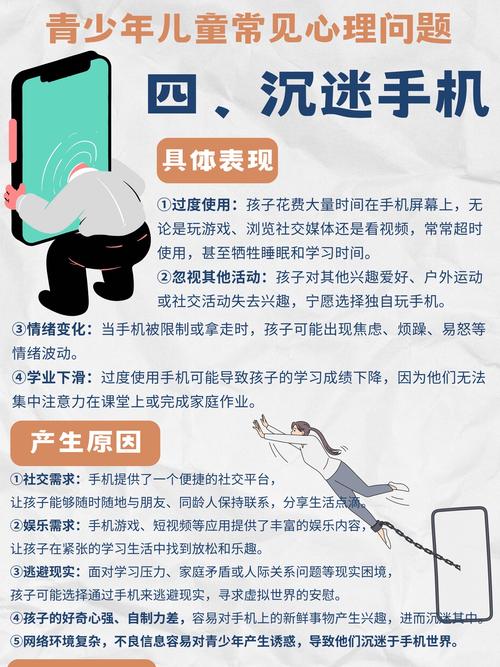

(3)常见教养误区修正 某重点中学心理咨询室统计显示,62%学生逆反心理源于教养方式不当: • 替代型:代写实践作业 • 监控型:强制安装定位软件 • 比较型:"别人家孩子"高频出现 建议改用GROW模型沟通:目标(Goal)→现状(Reality)→选择(Options)→意愿(Will)

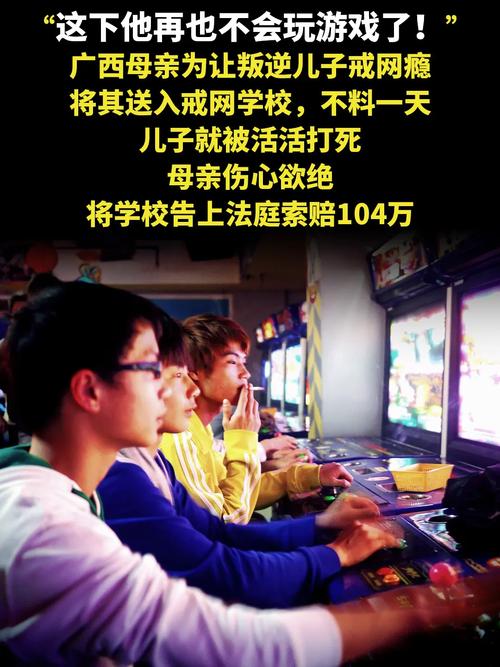

青少年期(12+):价值内化的最后机遇

(1)前额叶发育冲刺期 神经科学研究证实,12-18岁前额叶皮层经历最后发育高峰,此时是培养责任意识的最后窗口,加州大学纵向研究显示,参与家庭决策的青少年成年后社会责任意识高出38%。

(2)自主空间设计原则 建议采用"风筝理论":握紧原则底线(安全、法律),放松生活选择(发型、爱好),可建立"家庭议会"制度,对零用钱额度、电子产品使用等议题进行民主协商。

(3)补救性教育策略 对已形成不良习惯的青少年,可采用: • 社会体验法:参与志愿活动 • 后果预见训练:模拟选择结果 • 第三方介入:聘请职业规划师

与时俱进的教养智慧

儿童行为学家陈鹤琴提出的"活教育"理论在当代依然闪耀智慧:教育不是机械的年龄切割,而是动态的发展适配,2023版《中国家庭教育指导大纲》强调,核心教养原则应随儿童认知水平呈螺旋式上升,把握"3岁立规、6岁养习、12岁树德"的关键节点,既能避免超前教育的焦虑,又能防止错失最佳培育期,真正的爱,是帮助孩子成长为独立的个体,而不是永远捧在掌心的雏鸟。