社交媒体上流传着这样的真实对话:"你除了会刷短视频还会什么?"十五岁的少年当着同学面质问父亲;"别用你那套老思想教育我!"名牌大学新生在家庭聚会上打断母亲的发言,这些片段折射出当代社会日益凸显的代际冲突现象,当子女开始用审视甚至轻蔑的目光看待父母,这种看似叛逆的行为背后,究竟隐藏着怎样的成长密码?我们有必要超越简单的道德批判,从心理学、教育学和社会学的多维视角,深入探讨这一现象与个体发展之间的复杂关系。

心理学视域下的代际冲突解析

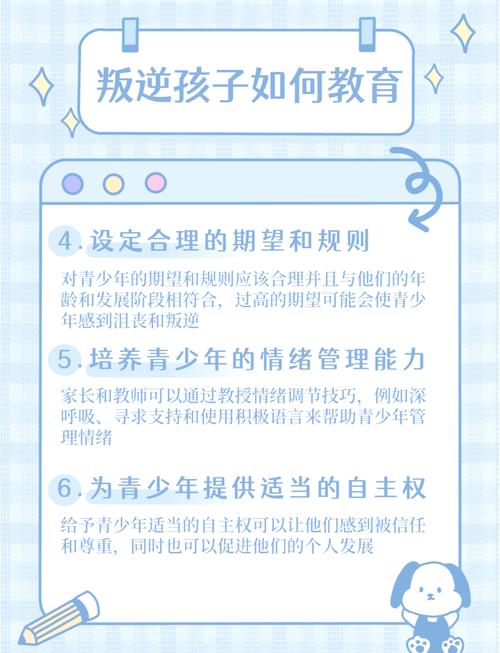

埃里克森的人格发展理论指出,12-18岁青少年正处于"同一性与角色混乱"的关键期,这个阶段的孩子需要通过否定旧权威来确立自我认知,就像幼蝶破茧时的必要挣扎,北京师范大学2023年青少年心理调查报告显示,78%的中学生存在不同程度的"父母认知贬低"现象,这本质上是心理断乳期的正常表现。

代际认知差异在数字时代呈现几何级扩大,当父母还在用工业时代的线性思维指导子女时,Z世代早已习惯元宇宙的碎片化生存,上海某重点中学的调查发现,62%的学生认为父母的职业建议"完全脱离现实",这种认知错位必然导致价值评判的失衡。

值得关注的是,某些表面上的轻蔑实质是深层的情感诉求,青少年心理咨询师王敏记录过典型案例:17岁女生反复嘲笑父亲"不懂艺术",深层动机却是渴望获得父亲对美术梦想的认可,这种反向表达如同刺猬的防御,尖刺之下藏着柔软的期待。

社会学透镜中的权威消解现象

农耕文明积淀的家长权威体系,在信息革命浪潮中遭遇结构性冲击,教育部2022年家庭教调研显示,父母的文化资本有效期从过去的20年缩短至不足5年,当孩子能通过MOOC接触世界顶尖课程时,传统"知识传授者"的角色定位自然面临挑战。

数字原住民与移民的代际鸿沟超出想象,00后平均每日触网时间较父母辈多出6.2小时,这种信息获取能力的倒挂催生新型权力关系,深圳某科技公司的家庭调研发现,47%的青少年自认"数字技能远超父母",这种技术优势往往转化为心理优势。

消费主义浪潮加剧了物质比较的痛感,当同学穿着限量版球鞋参加生日派对,母亲递来的超市打折T恤就变成了"耻辱标记",这种物化的人际比较,使得朴素的生活智慧在光鲜的物质符号前黯然失色。

家庭教育的困境与突围

无数家长陷入"自我牺牲"的认知陷阱,武汉李女士每天工作14小时供女儿留学,换来的却是"你真失败"的讥讽,这种以爱为名的负重前行,反而成为子女急于摆脱的精神枷锁,过度补偿心理催生的,往往是扭曲的价值认知。

功利主义教育正在制造情感荒漠,河北衡水某重点中学的调查显示,成绩前10%的学生中,68%认为"父母只关心分数",当亲情被量化为成绩单上的数字,情感账户的透支迟早会爆发信任危机。

重建代际关系需要智慧:杭州张先生每周与儿子进行"知识互换",15岁少年教父亲编程,父亲传授传统木艺,这种平等对话让彼此重新发现价值,北京某国际学校开展的"父母职业体验日",使82%的学生修正了对父母的认知偏差。

破茧成蝶的成长辩证法

硅谷工程师陈浩的案例具有启示性,少年时他曾讥笑母亲"连Excel都不会",留学期间目睹母亲通过网课自学数据分析并成功转行,这种"终身学习者"的姿态,最终赢得儿子发自内心的尊重,父母的自新能力,往往是化解轻蔑的关键。

湖南农村女孩刘雨的故事发人深省,她通过苦读考入名校后,陷入"既看不起父母又无法接纳自己"的心理困境,在心理咨询师指导下,她开始用人类学视角理解父母的生存智慧,最终完成认知的和解,这种螺旋式上升的认同过程,印证了黑格尔"正反合"的辩证法。

代际认知的冲突本质是文明演进的缩影,就像20世纪初新文化运动中的父子冲突,最终推动社会进步,关键在于建立"批判性继承"的思维范式——既保持独立思考,又能识别传统中的精华。

通向和解的三维路径

家庭层面需要建立"成长型对话"机制,上海宋氏家庭每月举行"家庭学术沙龙",父母分享职场心得,孩子讲解科技前沿,这种知识对流重塑了代际尊严,关键要设定"三不原则":不评判、不比较、不翻旧账。

教育系统应引入"生命溯源"课程,南京外国语学校的实践表明,通过家史整理、职业体验等课程,73%的学生改善了对父母的认知,北京某重点小学的"父母技能博览会",让快递员父亲展示分拣绝活,厨师母亲表演雕花技艺,有效重建了亲子间的价值认同。

社会层面亟需构建包容性评价体系,浙江推行的"新二十四孝"标准,强调"带父母体验新科技"等现代孝道,媒体更应减少"寒门贵子"的叙事套路,多展现平凡父母的闪光点。