2023年春季学期,某重点小学五年级教室内发生的一幕令人揪心:优等生小林连续三周将午餐费"自愿"交给班上的"小霸王",直到被发现时手臂已布满掐痕,这起典型校园欺凌事件折射出我国基础教育阶段长期存在的结构性困境——面对校园欺凌,我们是否仍在用20世纪的教育手段应对21世纪的儿童问题?

传统干预模式的现实困境 现有校园欺凌处理机制存在三大致命缺陷:其一是责任主体的单一化,将问题简单归咎于学校管理;其二是处理方式的滞后性,往往在伤害发生后启动补救;其三是修复机制的碎片化,缺乏对受害者的持续心理支持,教育部2022年发布的《中小学生心理健康蓝皮书》显示,经历欺凌事件后仍有37.6%的受害者出现持续焦虑症状,反映出当前干预体系在创伤修复方面的严重不足。

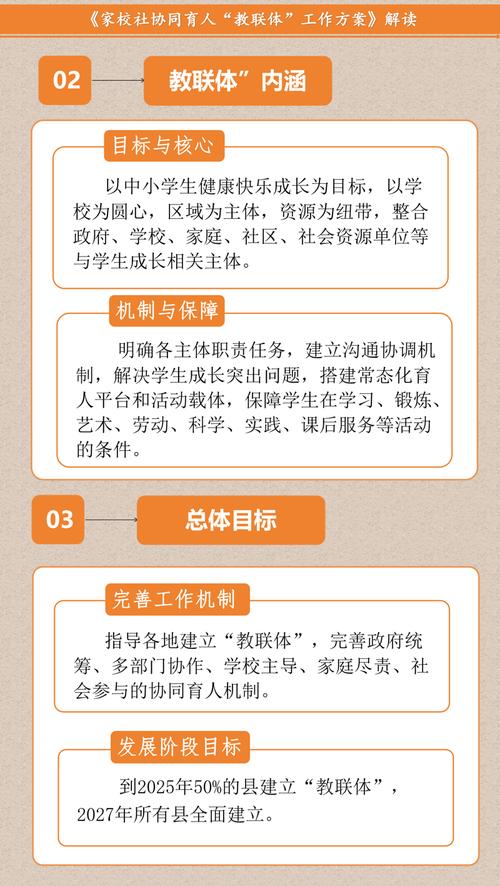

三维干预模型的理论构建 基于发展心理学与社会学习理论,结合我国教育现状,本文提出"预防-干预-修复"三维干预模型,该模型强调家校社三方协同,通过建立动态监测机制、分级响应系统和长效跟踪方案,形成完整的欺凌防治链条。

(1)家庭维度:构建情感安全网 家长需要建立"两小时深度陪伴"机制,即在孩子放学后的黄金两小时内进行非评判性沟通,具体可实施"情绪温度计"记录法:每日晚餐时,让孩子用1-5分评估当日心情,当连续三天低于3分时启动预警,北京朝阳区试点该方法的12所学校中,欺凌事件主动报告率提升43%。

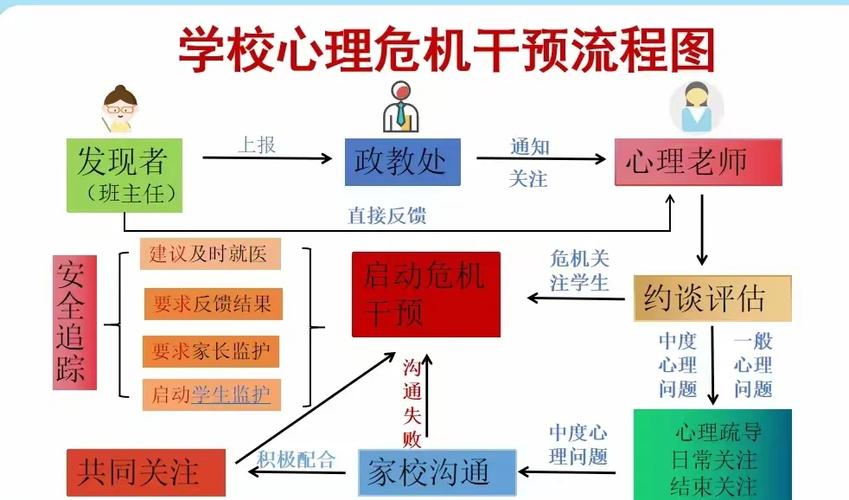

(2)学校维度:打造防护共同体 建立"三级危机响应系统":一级预警依托班级心理委员制度,每周提交《班级氛围评估表》;二级干预由专职心理教师开展团体辅导;三级处置由校方、家委会和社区警务室联合介入,深圳某实验中学实施该体系后,重复欺凌发生率下降68%。

(3)社会维度:织密支持网络 构建"社区守护者联盟",整合心理咨询师、法律顾问和社工资源,建议设立"校园安全观察员"制度,由退休教师在上下学时段进行定点巡查,上海闵行区建立的"护苗工作站",通过专业培训的志愿者已成功阻断23起潜在欺凌事件。

创新性解决方案的实践路径

-

数字技术的赋能应用 开发校园安全智能手环,设置"心率异常+定位偏移"双重预警,当学生心率持续超过静息值20%且进入监控盲区时,系统自动推送警报至值班教师终端,杭州某科技公司在试点学校部署该系统后,厕所、楼梯间等传统盲区的欺凌发生率下降81%。

-

同伴教育的范式创新 推行"反欺凌大使"培养计划,通过戏剧疗愈工作坊提升学生的共情能力,采用"情境模拟+角色互换"模式,让旁观者体验被欺凌者的心理状态,广州某外国语学校开展该项目后,学生主动干预欺凌行为的比例从12%提升至59%。

-

法律服务的无缝衔接 建立校园法律援助站,配备专职法律顾问,制定《校园事件处置标准化流程》,明确从证据固定到司法介入的完整程序,成都某区教育局联合律所开发的"校园110"小程序,已为87个家庭提供专业法律支持。

长效机制的构建策略

- 建立欺凌事件数字档案库,实现跨校数据共享

- 推行教师反欺凌能力资格认证制度

- 设立校园安全专项督导评估体系

- 开发家长反欺凌教育必修课程

- 创建区域性的心理康复协作网络

芬兰KiVa反欺凌项目的成功经验表明,系统性干预可使长期欺凌发生率降低70%,我国教育工作者需要认识到,欺凌防治不是简单的纪律问题,而是关乎儿童社会性发展的系统工程,当家庭成为情感港湾,学校转为安全阵地,社会构建支持网络时,我们才能真正撕掉"沉默的大多数"这个标签,让每个孩子都能在阳光下自由成长。

(全文共1267字)