在这个夏末秋初的傍晚,张女士望着儿子紧闭的房门轻轻叹气,书桌上的台灯在门缝里投下一道微弱的光,十七岁少年倔强的剪影映在窗帘上,这样的对峙场景在近半年来反复上演,从校服穿搭到手机使用,从补课安排到交友选择,母子间的对话总在某个节点突然绷紧,这或许正是千万中国家庭正在经历的成长阵痛——当孩子踩着青春期的尾巴迈向成年,那些被贴上"不听话"标签的行为背后,藏着怎样的成长密码?

解码叛逆:理解青春期的最后蜕变

在神经科学实验室的显微镜头下,青少年大脑前额叶皮质仍在进行最后的塑形工程,这个负责理性决策的"司令部",要到25岁左右才能完全成熟,当17岁少年坚持深夜外出聚会时,他们正在经历本能冲动与理性约束的激烈博弈,这个阶段的叛逆往往带着强烈的自我证明意味,就像幼鹰在悬崖边拍打翅膀,既渴望自由又需要安全网的守护。

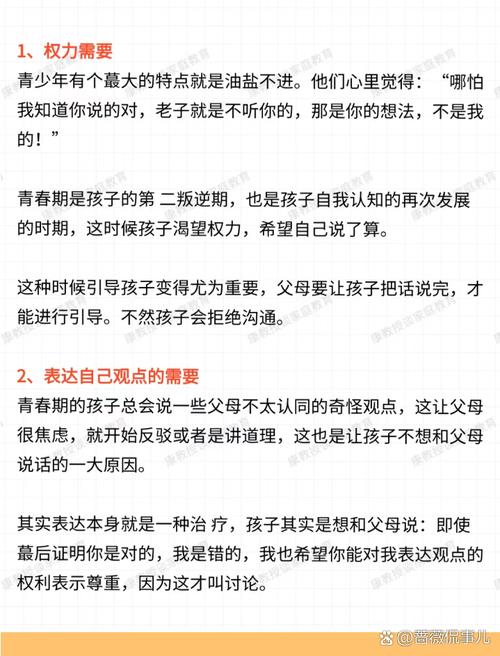

心理学研究显示,17岁青少年正处于埃里克森人格发展理论的"自我同一性"阶段,他们通过挑战既有规则来确认"我是谁",这种试探性反抗恰恰是建立独立人格的必要过程,就像春日里破土而出的竹笋,看似突兀的顶撞实则积蓄着向上生长的力量。

沟通重启:从对抗到对话的范式转换

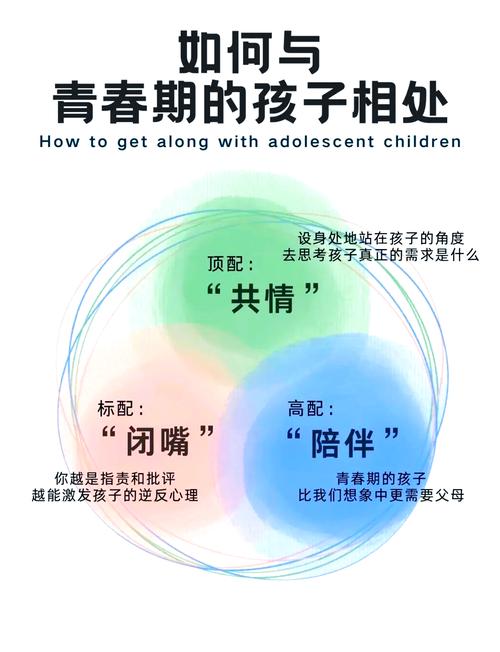

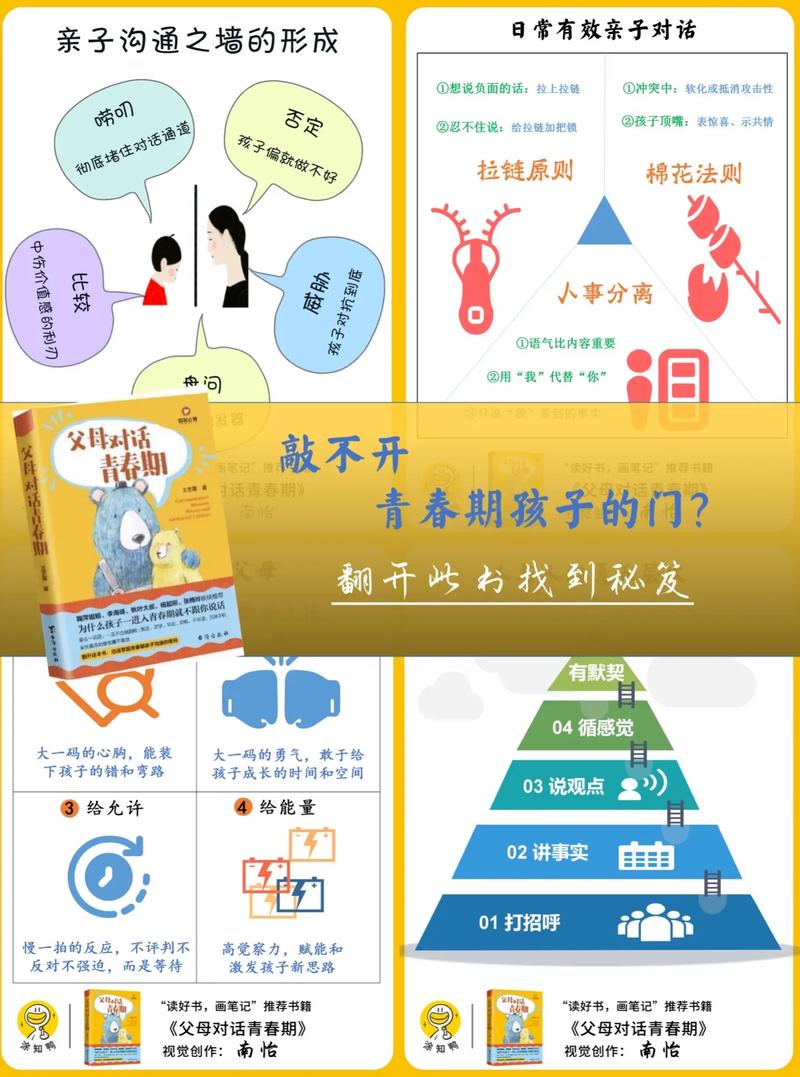

在某个重点中学的心理咨询室,咨询师曾用"温度计沟通法"化解了父子僵局,当父亲不再质问"为什么又不及格",而是轻抚孩子肩膀说"这段时间你一定很焦虑",少年突然红了眼眶,这种共情式对话的关键,在于将评判句式转化为感受陈述,如同将锋利的冰锥化作温暖的溪流。

建立有效对话需要创造"第三空间"——既非家长权威的客厅,也非孩子封闭的卧室,可以尝试每周固定时间在咖啡馆进行"平等会谈",用拿铁咖啡的香气软化对话边界,重要的是放下手机,让眼神交流成为情感传输的通道。

信任重构:给予试错空间的智慧

北京某重点高中的李老师分享过"模拟人生"计划:在保证安全的前提下,允许学生自主规划周末行程,有的孩子因错过高铁学会时间管理,有的在预算超支后理解理财重要性,这种有限度的放手,犹如在成长道路上设置缓冲护栏,既避免过度保护又防范重大风险。

制定家庭公约时,可以引入"三色预警机制":绿色区域完全自主,黄色区域协商决定,红色区域父母保留否决权,这种分级管理模式既尊重成长需求,又守住教育底线,就像给风筝系上可调节的丝线。

情感联结:寻找非言语的对话方式

上海某家庭治疗中心记录过温暖案例:沉默对抗三周的父子,通过组装乐高千年隼重建了沟通桥梁,当双手共同触摸塑料积木时,紧绷的关系在创造性活动中悄然融化,这种非语言互动如同暗夜中的萤火,照亮了被言语遮蔽的情感通道。

家庭仪式感的力量常常被低估,每周五的"美食实验室"活动,每月末的"家庭影评会",这些固定程式像星座般锚定着动荡的青春期,当全家围坐分享自制寿司时,氤氲的热气里飘散着无需言说的温情。

自我觉察:家长的成长型思维

教育心理学的镜面理论揭示:孩子的反抗往往映照出家长的焦虑,当母亲为女儿选科焦虑失眠时,这种情绪会转化为对孩子的过度控制,定期进行"教育日记"写作,可以帮助家长区分哪些是孩子的真实需求,哪些是自己的未完成期待。

参加"家长成长营"正成为新趋势,在这些工作坊中,父母们通过角色互换体验孩子的处境,用戏剧疗法释放养育压力,这种持续学习的态度,如同为亲子关系安装系统升级包。

边界设定:温柔而坚定的守护

深圳某国际学校的校规制定颇具启示:学生自治会参与80%的规则讨论,这种参与式决策机制同样适用于家庭会议,当孩子亲自为手机使用时间投下赞成票,遵守承诺就变成了自我约束而非被动服从。

执行规则时需要"柔术思维":用枕头承接冲击而非用盾牌硬扛,当孩子因违规要求解除宵禁时,可以回应:"我理解你渴望自由的心情,但安全是我们的共同底线,我们可以讨论其他补偿方案。"这种柔中带刚的回应,既维护原则又保持对话开放。

未来视角:培养自主决策能力

杭州某中学的"生涯规划周"活动中,家长与孩子共同完成职业倾向测评,这种面向未来的对话,将当下的矛盾置于人生长河中考量,当讨论从"必须选理科"转向"十年后想成为怎样的人",对抗就转化为了共同探索。

可以设计"家庭董事会"制度,让孩子在购房选址、旅行规划等重大决策中拥有1/3投票权,这种赋权实践如同飞行模拟训练,帮助年轻人在真实起飞前积累决策经验。

站在青春期的门槛回望,那些被标记为"不听话"的瞬间,实则是生命拔节的脆响,当我们用理解代替训斥,用对话取代对抗,亲子关系的裂痕处自会生长出坚韧的联结,就像培育一株倔强的向日葵,需要的不是修剪其朝向,而是调整自己陪伴生长的角度,教育的终极智慧,或许就藏在这种相互成全的成长里——父母与孩子,本就是彼此的人生摆渡人。