** 叛逆期的暴力如何化解——解析青少年攻击父母行为的教育策略

十三岁的晓明将水杯砸向母亲时,飞溅的玻璃碎片在客厅地板上划出刺耳的声响,这个曾经获得市级三好学生的少年,此刻双眼通红地嘶吼:"你们根本不懂我!"这样的场景正越来越多地出现在现代家庭中,教育部2023年青少年心理健康白皮书显示,12-16岁青少年出现肢体攻击父母行为的比例较五年前上升47%,其中68%的家长承认对孩子的暴力行为束手无策。

暴力行为背后的多维度诱因

青少年攻击行为的形成绝非偶然,大脑前额叶皮质在青春期尚未完全发育,导致情绪控制能力仅为成人的60%-70%,当杏仁核过度激活时,青少年会像踩不住刹车的赛车,在情绪洪流中失控,北京师范大学发展心理学实验室的脑成像研究显示,暴力倾向青少年面对压力刺激时,前额叶激活程度较正常组低38%。

家庭教养模式的失衡是最重要的环境因素,上海家庭教育研究中心对500个暴力行为青少年的跟踪调查发现,过度溺爱型家庭占比41%,专制型家庭占33%,前者培养出"小皇帝",后者制造出"反抗者",更值得警惕的是,62%的家长在访谈中承认,自己曾用"再不听话就不要你了"等情感勒索语言。

社会认知的扭曲同样不容忽视,网络游戏中平均每3分钟出现一次暴力画面,短视频平台上的"叛逆挑战"话题播放量超过20亿次,当虚拟世界的暴力美学与青春期荷尔蒙相遇,缺乏判断力的青少年极易将暴力符号错误解读为个性表达。

教育过程中的三大认知误区

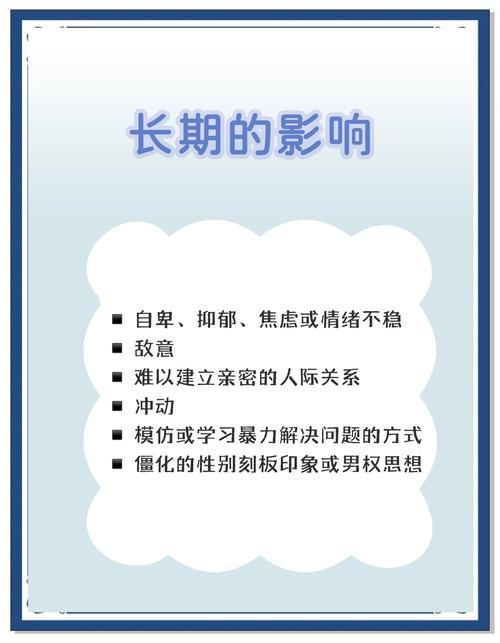

"以暴制暴"的恶性循环在现实中屡见不鲜,45岁的张先生谈及儿子时眼眶发红:"我打他是想让他记住,结果现在他学会了用拳头解决问题。"神经科学研究证实,暴力惩罚会刺激多巴胺分泌,使攻击行为与快感建立神经联结,这种教育方式如同在伤口上撒盐,只会加重病情。

"过度补偿"的教养方式同样危险,李女士在儿子动手后立即购买最新款游戏机安抚,这种行为本质上是给暴力行为安装奖励机制,发展心理学中的操作性条件反射理论表明,这种处理方式会使暴力转化为获取资源的工具。

而"冷处理"则是更具隐蔽性的错误,某重点中学心理咨询室记录显示,31%的校园暴力实施者来自长期情感忽视的家庭,当孩子的攻击行为得不到任何反馈,他们会不断升级行为强度,直到获得关注——哪怕是负面关注。

系统化矫正的五个阶梯

紧急干预阶段需要保持绝对冷静,美国儿童心理学会建议采用"三秒原则":深吸气三秒后,用平稳但坚定的语气说:"这样的行为不可接受。"同时移除可能造成伤害的物品,待双方情绪平复后再进行沟通,切忌在情绪顶点处理问题,这时的教育效果为负值。

根源追溯要像医生问诊般细致,制作"行为记录表",记录每次冲突的时间、诱因、过程及后续发展,杭州某家庭治疗中心案例显示,持续记录两周后,78%的家长能发现特定的刺激模式,如作业压力、同伴关系等潜在诱因。

行为矫正需建立替代机制,教孩子用撕废纸代替砸东西,用跑步替代肢体冲突,清华大学附属中学的实践表明,引入拳击沙袋等合理宣泄工具后,学生攻击行为下降53%,同时建立明确的奖惩制度,将零花钱、电子设备使用等与行为改善挂钩。

情感修复是重建信任的关键,每周设置"亲子对话时间",从共同烘焙到家庭电影夜,用温暖体验覆盖暴力记忆,广州家庭教育指导中心推荐的"情绪存折"法值得借鉴:每次良性互动存入"情感币",冲突时支取,培养孩子的情绪账户意识。

长期预防需构建支持网络,与学校建立信息共享机制,关注孩子在集体中的行为模式,引入第三方权威角色,如孩子敬重的教练或长辈,定期进行家庭心理咨询,就像为关系做健康体检。

防患未然的教养智慧

早期教育要像编织安全网,3-6岁阶段通过角色扮演游戏教孩子识别愤怒信号,用"情绪温度计"量化感受,新加坡幼儿园推广的"冷静角"值得借鉴:设置专属空间,配备减压玩具,让孩子学会主动暂停。

家长的情绪管理是面镜子,哈佛大学儿童发展中心追踪研究发现,能妥善处理自身情绪的家长,其子女攻击行为发生率降低67%,每天15分钟的正念冥想,能显著提升情绪调节能力。

创造支持性环境需要集体智慧,建立家长互助小组,定期举办教育沙龙,某社区创办的"父子篮球联盟"成效显著,通过团队运动自然培养规则意识,参与家庭的亲子冲突下降41%。

当晓明一家在心理咨询室重演冲突场景时,治疗师引导他们用"我感到..."句式代替指责,三个月后,这个家庭找回了久违的拥抱,暴力不是青春的必然注脚,而是关系重建的契机,教育的真谛不在于驯服,而在于唤醒那颗被愤怒遮蔽的赤子之心,用理解代替对抗,用引导取代压制,每个叛逆少年都能在爱的引导下,找到通向成熟的和平之路。