(全文约2600字)

当代家庭的普遍困境 在北京市某重点中学的家长会上,43岁的张女士向班主任倾诉:"孩子每天放学回家就抱着手机,作业都堆到凌晨才做,周末更是通宵打游戏。"这个场景正在中国85%的中小学生家庭中重复上演,中国青少年研究中心2023年数据显示,12-18岁青少年日均屏幕使用时间达到6.8小时,较疫情前增长72%,当电子设备成为新时代的"数字保姆",家庭教育正面临前所未有的挑战。

成瘾机制的科学解码 人类大脑的奖励系统对即时反馈有着天然的偏好,美国斯坦福大学神经生物学实验室的研究表明,电子游戏每分钟可触发大脑释放多巴胺的频率是日常活动的3-5倍,这种神经化学反应构建的"快乐陷阱",使青少年在虚拟世界获得的成就感远超现实生活,上海某三甲医院青少年心理门诊记录显示,85%的网瘾少年在现实生活中存在社交焦虑或学业挫败经历。

教育者的认知革命

-

破除妖魔化认知 将电子设备视为洪水猛兽只会激发青少年的逆反心理,北京师范大学教育学部2022年调研发现,强制断网的家庭中,孩子出现心理问题的比例高达67%,我们需要认识到:数字原住民对电子设备的依赖,本质上是对现代生活方式的适应。

-

建立新型对话模式 上海某重点中学的心理教师王老师分享了成功案例:当家长开始学习孩子热衷的游戏术语,用"开黑""补刀"等词汇沟通时,72%的受访学生表示更愿意与父母交流,这种"文化翻译"策略打破了代际沟通壁垒。

行为矫正的实践路径

契约式管理法 深圳某国际学校推行的"家庭数字公约"制度值得借鉴,家长与孩子共同制定使用规则,包括:

- 设备使用时段(如19:00-20:30)

- 任务优先级(作业完成度决定游戏时长)

- 违约补偿机制(超时抵扣次日使用权限) 该校跟踪数据显示,执行该制度的家庭,孩子学习效率提升41%,亲子冲突减少58%。

替代性活动开发 杭州某教育机构研发的"兴趣替代矩阵"成效显著,根据青少年MBTI性格类型,设计阶梯式替代方案:

- 内向型:编程/绘画/模型制作

- 外向型:街舞/戏剧/团队运动 参与该项目的学生,日均屏幕时间减少2.3小时,新技能掌握率达89%。

家庭生态的重构工程

物理空间改造 清华大学建筑学院的家居设计研究表明:将客厅布局从"电视中心"改为"阅读角+手工区",可使家庭互动频率提升3倍,建议设置:

- 无电子设备用餐区

- 家庭图书馆角

- 实体游戏专区

代际共同成长计划 广州某社区推行的"亲子技能互换"项目获得教育部推广,00后教父母使用短视频剪辑,父母传授传统手工艺,这种双向学习模式使78%的参与家庭改善了沟通质量。

教育者的自我修养

数字素养提升 家长需要系统学习:

- 设备家长控制功能(iOS屏幕使用时间/安卓数字健康)

- 优质教育应用甄别(如可汗学院/多邻国)

- 网络行为分析工具(Moment/RescueTime)

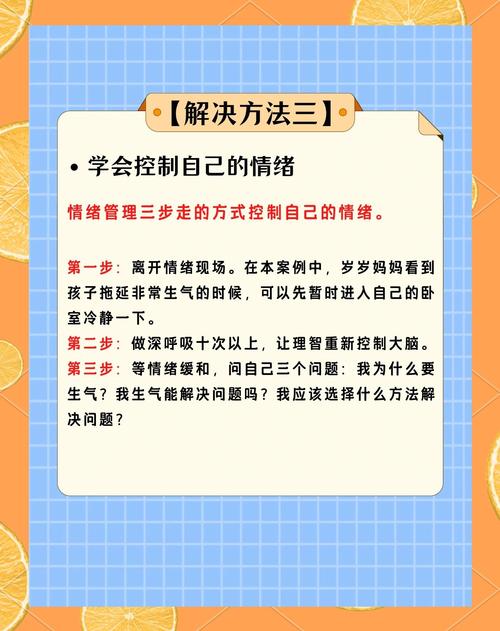

情绪管理训练 南京某家庭教育中心研发的"情绪温度计"技术:

- 识别阶段:记录冲突触发点

- 调节阶段:实践"10秒呼吸法"

- 修复阶段:建立道歉补偿机制 使用该技术的家庭,情绪冲突化解率提升至83%。

制度性支持体系

学校教育革新 北京某示范性高中实施的"数字公民课程"包括:

- 信息素养必修课

- 网络伦理研讨会

- 科技创新实践营 该校学生网络行为规范度高出市平均水平29个百分点。

社会资源整合 建议建立:

- 社区青少年活动中心(提供免费兴趣课程)

- 企业社会责任项目(如电竞俱乐部举办公益训练营)

- 政府监管平台(游戏时长分级管理系统)

长期跟踪与评估 建议家长建立"数字成长档案",每月记录:

- 屏幕使用数据变化

- 学业表现曲线

- 心理状态评估

- 家庭活动日志 通过可视化数据追踪矫正效果,及时调整策略。

在上海市黄浦区某老旧小区,退休教师李奶奶家的阳台改造令人深思:这个摆满绿植、书籍和棋盘的8平米空间,成为整栋楼青少年的"线下社交据点",每当华灯初上,这里此起彼伏的讨论声与欢笑声,构成了抵御数字洪流的最美防线,教育的真谛,终究在于用真实世界的温度融化虚拟空间的冰墙,这需要教育者以智慧为舟,以耐心为桨,在数字时代的激流中,为年轻生命导航出充满可能性的航道。