纪律问题的冰山隐喻

当粉笔在黑板上划出尖锐声响,某个角落传来的窃窃私语突然打破教室的静谧,这一刻的纪律失序犹如冰山一角,暴露出当代教育更深层的结构性矛盾,2023年教育部基础教育质量监测中心的数据显示,72.3%的教师将课堂纪律管理列为日常教学的最大挑战,这组数字背后,折射出传统纪律教育模式与新生代学习者特质的深层冲突,也呼唤着教育工作者重构纪律教育的认知框架。

第一维度:纪律失序的深层解码

-

行为背后的心理图谱

神经教育学研究发现,12岁以下儿童的执行功能发育尚未完善,前额叶皮层对冲动行为的抑制能力仅达成人的60%,这意味着看似故意的纪律违规,本质是神经发育进程中的必然挑战,北京师范大学认知实验室的跟踪数据显示,儿童保持专注的生理极限为年龄乘以3分钟(如8岁儿童约24分钟),这解释了为何传统45分钟课堂必然出现注意力涣散。 -

环境影响的嵌套系统

布朗芬布伦纳生态系统理论揭示,课堂纪律问题是微观系统(师生互动)、中观系统(家校关系)、宏观系统(社会文化)共同作用的产物,深圳某重点小学的对比实验显示,在实施家长课堂同步行为准则的家庭中,学生课堂违规率下降47%,验证了教育生态协同的重要性。 -

代际认知的隐形鸿沟

数字原住民一代的认知模式呈现"碎片化输入-模块化处理-网状化输出"特征,这与传统线性教学模式产生结构性冲突,上海教育科学院对3000名Z世代学生的调研表明,68%的学生认为"安静听讲"与"有效学习"不存在必然关联,这种认知差异导致师生对纪律标准的根本性分歧。

第二维度:教育范式的三重变革

-

从行为矫正到品格养成

新加坡南洋理工大学的"纪律教育光谱模型"将纪律管理分为五个层级:压制控制→规则遵守→价值认同→品格内化→自我实现,我国多数课堂停留在前两个层级,而芬兰教育实践表明,当纪律教育上升至价值认同层面时,学生自我管理效能感提升300%。 -

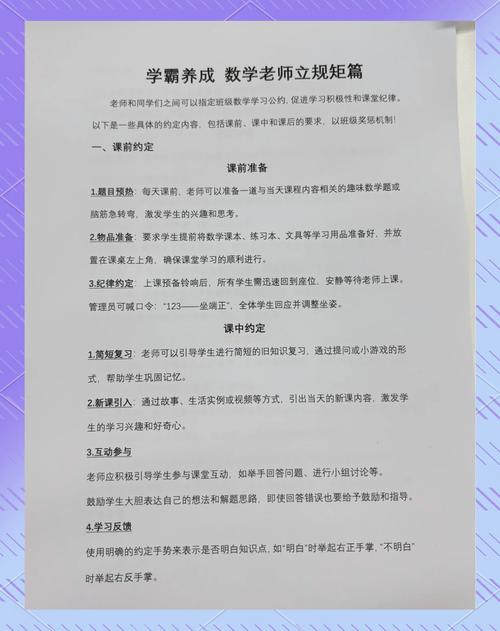

从单向约束到契约共建

北京十一学校的"课堂宪法"实验开创了新型纪律教育模式:师生共同制定包括"三次轻声提醒后自动静音"等22条操作性条款,经民主表决后形成班级公约,实施三年后,该校课堂有效教学时间从67%提升至89%,证明主体参与度决定规则生命力。 -

从即时惩戒到发展性评价

哈佛大学教育学院提出的"3R响应模型"(Recognize认知接纳-Regulate情绪调节-Reflect反思建构)正在重塑纪律处理流程,成都某初中引入"行为温度计"可视化系统,将纪律表现转化为可积累的成长积分,使82%的学生在三个月内实现自主行为改善。

第三维度:实操策略的生态系统构建

- 微观场域:课堂管理工具箱

- 非言语干预技术:眼神接触保持3秒、手势暗号系统、渐进式物理距离调整

- 认知重构训练:通过"纪律情景剧"让学生体验规则破坏的连锁反应

- 选择性注意策略:对轻度违规采用"消退法",重点强化期待行为

-

中观联结:家校共育新机制

建立"行为成长档案",每周同步记录学生在校与居家表现,广州某小学开发的"行为云图"系统,通过AI分析行为模式,为每个家庭提供个性化改进方案,使家校教育一致性提升65%。 -

宏观支撑:校园文化重塑

南京某中学推行的"责任阶梯计划",将纪律要求分解为"对自己负责→对同伴负责→对社区负责"三级目标,通过服务学习项目让学生体验规则的社会价值,两年间,该校学生公民素养评分跃居全市首位。

第四维度:特殊情境的智慧应对

-

对抗性行为的破局之道

当学生出现挑衅性违规时,"情绪着陆技术"比即时说教更有效,可采用"三步冷却法":平静陈述事实(我注意到你在...)→提供选择(你需要到冷静角调整还是继续参与)→预留台阶(五分钟后我来听取你的想法)。 -

群体失序的引导策略

面对集体性纪律滑坡,传统的权威压制往往适得其反,杭州某班主任发明的"逆向激励法"颇具启示:故意制造五分钟的完全自由时间,随后引导学生反思无序状态下的真实学习收获,使班级自控力发生质变。 -

隐性违规的觉察技术

对于心不在焉、消极对抗等隐性纪律问题,可引入"学习能量监测表",让学生每小时自主评估专注度等级,配合正念呼吸训练,某实验班级的深层学习参与度提升40%。

纪律教育的终极旨归

站在教育哲学的高度审视,纪律从来不是目的而是载体,当我们超越行为管理的技术层面,触及品格养成的本质追求,便会发现:真正有效的纪律教育,是帮助学生在规则框架内实现精神自由,在边界意识中生长出创造力量,这需要教育者具备破茧重生的勇气,将每个纪律事件转化为生命教育的契机,最终培养出既能恪守文明底线,又敢破思维边界的未来公民。

(全文共1628字)