在中学心理咨询室的门后,一位班主任正焦虑地描述班级新情况:"班里那个总坐最后一排的男生,整整三个月没主动和同学说过话,课间他要么低头画画,要么对着窗外发呆,最近连体育课都开始找借口请假。"这个案例折射出的,是当前教育领域一个日益凸显的挑战:初中阶段青少年社交退缩现象的普遍化与深层化,2023年全国青少年心理健康普查数据显示,12-15岁群体中具有显著社交回避倾向的比例已达17.6%,较五年前上升了5.3个百分点,这个数据背后,不仅关乎个体的心理健康,更涉及到未来社会人才的情感能力储备。

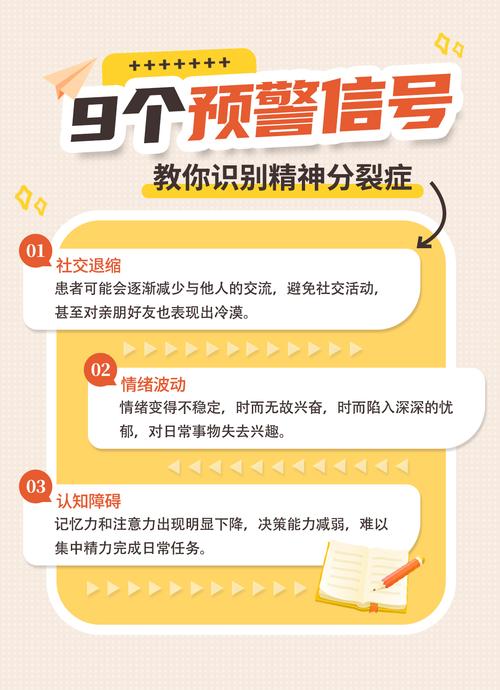

社交退缩现象的多维成因 (1)青春期心理发展的特殊阶段 处于心理断乳期的初中生,其大脑前额叶皮层仍在发育中,导致情绪调节能力与社交判断力存在明显波动,某重点中学的心理测评显示,68%的初二学生在人际敏感度测试中呈现"矛盾型"特征:既渴望获得同伴认同,又对可能出现的负面评价过度焦虑,这种心理矛盾往往外显为回避行为,如刻意减少眼神接触、选择边缘化社交位置等。

(2)家庭教养模式的潜在影响 北京师范大学家庭教育研究中心历时五年的追踪调查发现,专制型教养方式下成长的初中生,社交焦虑指数比民主型家庭高出42%,这类家庭中,孩子长期处于"情感表达受限-社交技能退化"的恶性循环,更值得警惕的是隐性情感忽视现象:表面上给予物质满足,却缺乏深度情感交流的家庭,正在制造新一批"情感失语症"群体。

(3)数字化生存的双刃剑效应 当虚拟社交逐渐取代现实互动,青少年正在经历社交能力的结构性退化,某市初中生日均屏幕使用时间已达4.7小时,而面对面深度交流时长不足0.8小时,社交媒体创造的"伪亲密关系"正在消解真实社交的勇气,典型表现为线上聊天活跃的学生,线下却无法进行基本眼神交流。

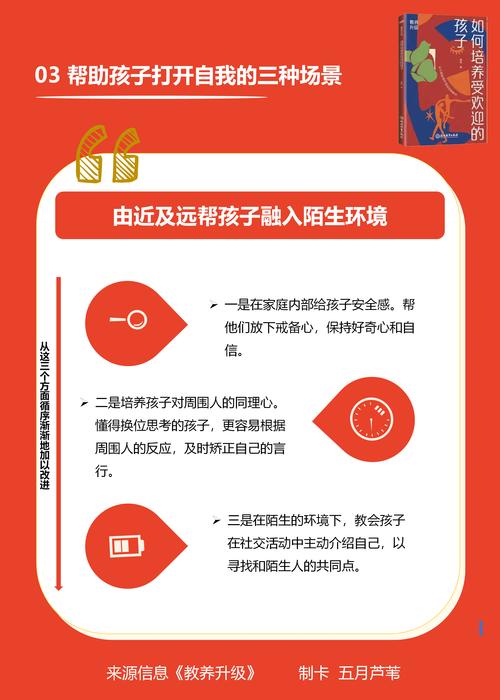

教育干预的实践路径 (1)家校协同的情感支持系统构建 上海某示范性初中推行的"3×3情感联结计划"成效显著:每周3次家校沟通、每天3分钟亲子对话、每月3次师生恳谈,实施两年后,学生主动求助率提升57%,课堂参与度提高34%,关键策略在于创造"低压力交流场域",例如将传统家长会改造为亲子协作工作坊,通过共同完成手工艺品等非言语互动重建情感联结。

(2)阶梯式社交技能训练体系 借鉴新加坡社交情感教育模式,深圳某实验学校开发出"社交能力进阶课程",基础阶段通过情景剧模拟超市购物、问路等日常场景;中级阶段引入团队项目策划;高级阶段则安排社区志愿服务实践,每个阶段设置明确的技能指标,如"持续对话5分钟""主动发起3次互动"等,通过可视化的进步轨迹增强学生自信。

(3)校园文化生态的优化重构 南京某中学推行的"无压力社交日"制度值得借鉴:每月设定特定日期,取消课堂发言计分、免除课间操队列评分、允许自由选择午餐伙伴,这种"去评价化"的社交环境,使原本沉默的学生群体互动频率提升41%,创新性设置"兴趣部落"——基于非学业爱好的社团组织,如观鸟社、手账俱乐部等,为社交退缩学生提供低门槛的融入路径。

专业支持系统的完善 (1)教师观察评估工具的升级 传统的行为观察表已难以捕捉细微的社交退缩信号,某省教育厅研发的"社交参与度动态评估系统",通过课堂互动热力图、食堂就餐轨迹分析、课外活动选择偏好等20个维度,构建学生社交画像,该系统试点期间,成功预警了83例潜在社交障碍案例。

(2)同伴支持网络的科学搭建 "影子伙伴"计划在杭州多所中学取得突破:经专业培训的"同伴辅导员"以非正式方式接近目标学生,通过共享兴趣爱好自然建立联系,关键设计在于保持适度距离:前期每周不超过3次互动,每次不超过15分钟,避免造成心理压迫,跟踪数据显示,参与该计划的学生,三个月后自主社交行为增加2.6倍。

(3)心理咨询服务的精准介入 针对不同退缩类型开发差异化干预方案:对创伤型退缩采用沙盘治疗结合认知行为疗法;对发展性退缩运用团体心理剧技术;对气质性退缩则侧重社交思维训练,成都某中学心理咨询室创设的"社交勇气银行"制度颇具创意:学生每完成一个小型社交挑战(如主动打招呼),即可积累"勇气币"兑换个性化奖励。

典型案例的启示 (1)"绘画少年"的蜕变之路 曾整日埋头画画的初二学生小林,在教师发现其作品中的社交渴望意象后,被引导成为班级板报设计师,通过非言语表达获得认可后,逐步参与小组讨论,最终在市级美术比赛中以团队形式获奖,这个案例印证了"优势迁移"理论的有效性——通过特长领域建立自信,再逐步扩展到社交领域。

(2)"图书馆女孩"的社交重启 总是独自待在图书馆的女生小雨,教师通过观察其阅读偏好,推荐她担任新书推荐员,在为同学荐书的过程中,她逐渐发展出独特的交流风格,最终创建了拥有200多名成员的读书会,这启示教育者:创造符合学生特质的社交角色,往往比强制融入更有效。

(3)"体育课逃兵"的逆袭 逃避集体运动的男生小张,体育教师为其量身定制了"器材管理员"角色,从独自整理器械到指导同学使用设备,再到组织趣味运动会,两年后他成为了校篮球队队长,这个转变过程凸显了"渐进暴露法"在社交干预中的应用价值。

在这场静默的成长危机面前,教育工作者需要超越表面的行为矫正,深入理解当代青少年的心理地形图,社交能力的培育不是简单的技巧传授,而是需要家庭、学校、社区形成教育合力,在尊重个体差异的前提下,重建健康的人际联结,当我们用更包容的眼光看待那些安静的身影,用更专业的策略搭建成长阶梯,那些暂时闭合的心灵之花,终将在适宜的教育生态中重新绽放,这不仅是解决某个具体问题的技术操作,更是对教育本质的回归——让每个生命都能在关系中确认自我的价值,在互动中获得生长的力量。