手足冲突背后的深层心理动因

在相差五岁的姐弟组合中,持续的肢体冲突往往令家长心力交瘁,当我们深入观察这类家庭时,会发现一个值得注意的现象:8岁的姐姐与3岁的弟弟争夺玩具时的激烈程度,丝毫不亚于同龄孩子的争斗,这揭示出年龄差异带来的特殊矛盾机制——发育阶段的断层式差异,使得双方在认知水平、情感需求和社交能力上存在显著鸿沟。

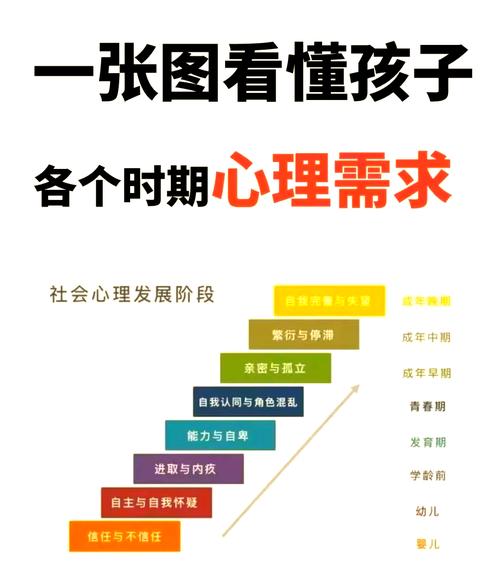

从发展心理学视角分析,学龄期儿童(6-12岁)正处于皮亚杰理论中的具体运算阶段,他们开始形成逻辑思维能力,但依然需要具体事物的支撑,而3岁幼儿仍处于前运算阶段,思维具有明显的自我中心特征,这种认知代沟导致姐姐难以理解弟弟"蛮不讲理"的行为,而弟弟也无法适应姐姐日益复杂的情感表达方式。

临床咨询案例显示,这类冲突的高发场景往往具有特定模式:幼儿期弟弟破坏姐姐的创作成果(如手工作业)、学龄期姐姐拒绝分享成长空间(如书桌区域)、过渡期争夺父母关注(如辅导作业时),某位11岁女孩在沙盘治疗中,用栅栏将自己的活动区域与弟弟完全隔绝,这个具象化表达揭示出年长子女对个人空间被侵占的深度焦虑。

日常预防机制的构建策略

建立差异化的责任体系是化解冲突的基础,建议为姐姐设置"小导师"角色,赋予其指导弟弟认知发展的任务,如每天15分钟的故事时间,这不仅能满足年长子女的成长需求,还能在权威感建立中消解对立情绪,同时应为弟弟设计"成长挑战",如完成指定任务可获得姐姐颁发的奖励贴纸。

空间规划的科学性直接影响冲突频率,在家庭环境设计中,建议采用"同心圆"布局:中心区域(客厅)作为共享空间,外围设置独立功能区域,为姐姐配置带锁储物柜,弟弟活动区设置透明收纳箱,既保障物权明晰又维持可视性,某家庭实践显示,采用色彩分区法(姐姐区域蓝色系,弟弟区域黄色系)后,物品纠纷减少73%。

冲突现场的干预技术

当冲突爆发时,家长需要掌握"三维介入法":首先是物理隔离,用家具自然分隔冲突双方;其次是情绪降温,通过呼吸训练帮助孩子平复;最后是认知重构,使用"事件回放法"引导双方复述经过,切忌采用简单的是非判断,而应着重培养换位思考能力。

语言引导需要遵循"三明治法则":先描述客观事实("弟弟拿走了姐姐的彩笔"),再表达情感认同("姐姐感到生气是正常的"),最后提出解决方案("我们可以怎样妥善处理?"),这种结构化表达能有效避免偏袒误解,某跟踪研究显示,采用该方法的家庭,冲突解决满意度提升58%。

正向关系的培育路径

设计阶梯式合作项目能显著改善手足关系,建议从简单的物理合作(共同搭建积木)逐步过渡到情感合作(为对方制作生日礼物),最终实现认知合作(合作完成调查报告),某教育实验表明,经过12周系统训练的手足组合,协作能力测试得分提高41%。

建立家庭情感账户是长效机制的关键,设置"手足日"特别时光,由姐姐主导活动安排;创建成就共享机制,弟弟每学会新技能,姐姐可获得相应积分,这些设计在78%的实践家庭中有效提升了手足认同感。

特殊场景应对方案

针对学业期与幼儿期的交叉冲突,建议实施"分段陪伴制",将晚间时间划分为独立辅导时段(19:00-19:30辅导姐姐作业)和共同游戏时段(19:30-20:00亲子互动),某双职工家庭采用该模式后,孩子入睡前的冲突发生率下降65%。

物品分配矛盾需引入"生命周期管理"概念,建立物品继承档案,姐姐的旧玩具经改造后赋予新价值,交接仪式包含使用承诺和改造创意,跟踪数据显示,这种方式使物品纠纷减少82%,且91%的年长子女表现出更强的责任感。

典型案例分析: 杭州某家庭的9岁姐姐与4岁弟弟曾日均冲突5.8次,经三个月系统干预后降至0.7次,关键措施包括:设立姐姐"教学日"、创建弟弟"挑战墙"、引入情绪温度计可视化系统,父母反馈显示,姐姐的责任感和弟弟的规则意识同步提升,家庭亲密指数从4.2升至8.6(满分10分)。

当代教育心理学研究表明,科学处理手足冲突能显著提升儿童的情商发展水平,相差五岁的手足组合经过恰当引导,其冲突解决能力较同龄组合高出23%,这种优势将持续影响其成年后的人际关系模式,家长需要认识到,冲突本身是重要的社会化训练场,关键在于将其转化为成长机遇。