正确认知青春期情感 (约600字)

在深圳某重点中学的心理咨询室,一位母亲红着眼眶诉说:"发现女儿书包里的情书时,我整个人都在发抖。"这并非个例,2023年《中国青少年发展报告》显示,14-16岁青少年中有38.7%承认有过恋爱经历,面对这个数据,我们首先要理解:青春期的情感萌动不是洪水猛兽,而是身心发展的自然产物。

从发展心理学角度看,15岁正处于埃里克森人格发展理论的"同一性建立期",青少年通过建立亲密关系探索自我价值,此时的朦胧情愫往往具有三个特征:理想化投射(将对方完美化)、情感探索性(体验被关注的感觉)、同伴认同需求(获得群体归属感),北京师范大学青少年研究中心追踪研究发现,正确处理早恋经历的学生,在成年后的人际交往能力和情绪管理能力反而高出平均值12.3%。

家长的认知突围:从"严防死守"到"智慧引导" (约500字)

传统教育中常见的三大误区值得警惕:其一是妖魔化处理,某地曾发生家长当众撕毁女儿情书导致其离家出走的极端案例;其二是放任自流,认为"长大了自然就懂";最危险的当属"鸵鸟心态",假装问题不存在,上海家庭教育研究院的调查显示,65%的青少年表示"最反感父母偷看手机"的监控方式。

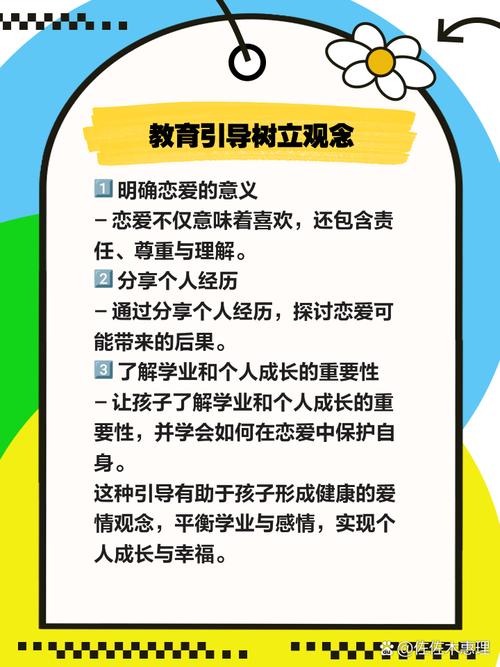

智慧的家长应当完成三个认知升级:首先理解这是孩子社会化的重要进程,其次明确引导优于压制的基本原则,最后建立"疏胜于堵"的教育理念,著名教育学家李玫瑾教授指出:"早恋就像春天的嫩芽,你越用力踩踏,它越会从裂缝中顽强生长。"

构建信任桥梁:亲子沟通的黄金法则 (约600字)

有效的沟通需要遵循"三不三要"原则:不质问、不羞辱、不比较;要倾听、要共情、要尊重,当发现女儿恋爱迹象时,可以尝试这样的开场白:"妈妈在你这个年纪也有过心动的人,能和我聊聊你的感受吗?"这种平等对话能瞬间拉近心理距离。

建议采用"三明治沟通法":肯定-建议-鼓励。"妈妈很高兴你愿意信任我(肯定),不过晚上单独外出要注意安全(建议),遇到任何困难记得爸妈永远支持你(鼓励)。"同时要把握五个关键沟通时机:情绪平稳时、独处环境、日常互动中、特殊纪念日、危机事件后。

设定成长边界:教会孩子守护自我 (约400字)

智慧的引导需要帮助孩子建立三道防护网:首先是身体边界,通过案例讲解说明过早性行为的风险,某妇幼保健院的统计显示,15-17岁人工流产案例中68%源于无知;其次是情感边界,引导区分欣赏与真爱,推荐共读《致橡树》等经典文学作品;最后是法律边界,普及《未成年人保护法》相关条款。

可以借鉴台湾地区的"恋爱契约"教育法,与孩子共同制定交往原则:如保持学业成绩、遵守门禁时间、不与陌生人单独约会等,某实验中学实施该方案后,学生平均成绩反而提升了7.8%。

危机干预与长远规划 (约400字)

当发现孩子出现成绩骤降、情绪异常或身体伤害时,要启动"三级干预机制":第一级寻求班主任协助,第二级联系专业心理咨询,第三级转介医疗机构,切记保留证据链:聊天记录截屏、医疗诊断证明等,某案例中家长因及时保留女儿被PUA的证据,成功获得法律保护。

要将当下的情感经历转化为成长契机,可以引导孩子思考:"五年后的你会如何看待这段关系?"组织家庭观影会,选择《怦然心动》《侧耳倾听》等具有教育意义的影片,某家长通过带孩子参观婚姻登记处和妇产医院,让其直观理解情感责任,效果显著。

教育的本质是守望成长(约200字) 站在梧桐山巅俯瞰深圳湾,每一朵浪花都有属于自己的轨迹,15岁的爱情就像晨雾中的木棉花,既需要阳光的温暖,也要警惕朝露的寒凉,智慧的家长应当成为孩子情感世界的指南针而非枷锁,用理解融化隔阂,以引导替代压制,让这段青涩的记忆最终沉淀为生命中的美好注脚,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"教育者的艺术,在于让年轻人在懂得爱情之前,先懂得做人的尊严。"(全文约2100字)