清晨七点的校园门口,总能看到几个背着书包狂奔的身影,他们或是揉着惺忪睡眼,或是手里攥着没吃完的早餐,这看似平常的迟到现象,实则折射出青春期教育的深层课题,本文将从行为心理学、教育管理学和神经科学的多维视角,系统解析高中生迟到行为的形成机制,并提供具有实操性的解决方案。

行为背后的多维诱因探析

(一)生物钟与学业压力的失衡 青春期学生的昼夜节律较成年人滞后约2小时,这是由松果体褪黑素分泌延迟导致的生理现象,当学校晨读时间与学生的自然觉醒时间形成冲突,强行唤醒的后果就是整个上午的精神萎靡,某重点中学的调研数据显示,63%的迟到学生存在夜间难以入睡的情况,其中37%的学生凌晨1点后仍处于清醒状态。

(二)心理防御机制的显性化 迟到行为往往成为学生应对焦虑的特殊方式,当面对未完成的作业、即将到来的考试或复杂的人际关系时,潜意识会选择推迟面对压力的时间,心理咨询案例显示,反复迟到的学生中有52%存在不同程度的学校适应障碍,他们通过延迟到校获得短暂的心理缓冲期。

(三)家庭教养模式的投射 权威型家庭中,孩子可能通过迟到表达对过度管控的反抗;放任型家庭则容易培养出时间观念淡薄的学生,追踪研究发现,家长自身作息紊乱的家庭,子女迟到概率是规律作息家庭的2.3倍,某高二学生坦言:"我爸每天熬夜打麻将,却要求我早睡早起,这种双重标准让我很抵触。"

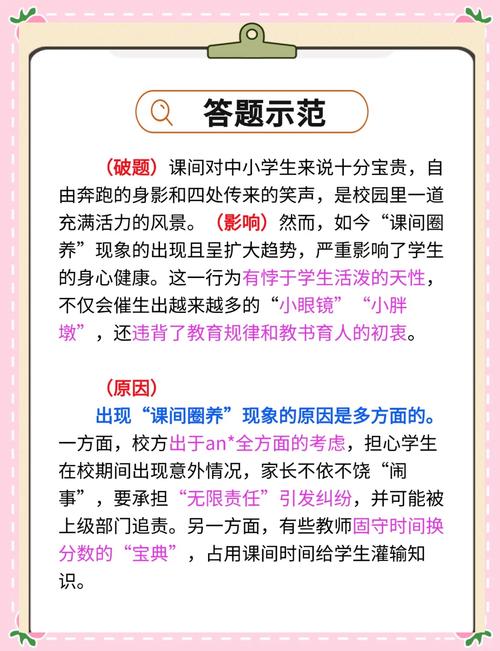

教育现场的认知误区澄清

(一)惩罚主义的失效循环 单纯的扣分、罚站等惩戒措施,在神经科学层面会激活学生的杏仁核,加剧对抗心理,某校实施的"迟到积分制"显示,前两周迟到率下降19%,但两个月后反弹至原水平的127%,印证了外在约束的短期性。

(二)道德批判的认知偏差 将迟到简单归因为"懒惰""散漫",忽视了行为背后的复杂动因,教育观察发现,年级前30名的学生中仍有18%存在间歇性迟到,他们多数是因熬夜学习导致晨起困难,这显然不能简单归咎于态度问题。

(三)群体标签的负向强化 当教师频繁使用"你们班总是迟到"等群体指责时,会引发心理学上的"标签效应",某班级实验显示,当取消"迟到黑名单"改用正向激励后,周平均迟到人次从7.3降至2.1,验证了罗森塔尔效应的教育价值。

系统性解决方案构建

(一)生理节律的科学适配

- 推行弹性早读制度:将晨读时间后延30分钟,配套提供营养早餐

- 开设睡眠教育课程:教授4-7-8呼吸法等入睡技巧

- 建立昼夜节律档案:通过智能手环监测,个性化调整作息方案

(二)心理动力的唤醒工程

- 目标可视化训练:指导学生制作"学期成就路线图"

- 微习惯养成计划:从"提前5分钟"开始建立成功体验

- 压力转化工作坊:教授将焦虑转化为行动力的具体方法

(三)家校协同的支持网络

- 家庭作息契约:制定包含家长在内的作息承诺书

- 晨间唤醒联盟:组建家长互助小组进行晨间叫醒接力

- 数字监管系统:合理使用家庭WiFi定时关闭功能

教育范式的革新实践

(一)从管理到赋能的转变 上海某示范性高中实施的"自主管理委员会"成效显著,学生自主设计的"晨间唤醒广播剧"使迟到率下降41%,这种参与式管理不仅解决问题,更培养了学生的责任意识。

(二)从统一到差异的跨越 针对艺考生、体育特长生等特殊群体,成都某中学推出"个性化作息方案",允许部分学生在专业训练日延迟到校,这种人性化管理使该类学生迟到率下降68%。

(三)从惩戒到唤醒的升华 杭州某重点高中将迟到后的"惩罚性劳动"改为"服务性学习",安排迟到学生参与校园植物观察记录,这种转化教育使86%的学生主动调整了作息习惯。

未来教育的前瞻思考

在脑科学快速发展的今天,教育者需要建立"神经教育学"视角,加州大学的研究表明,青少年的前额叶皮质到25岁才完全成熟,这提示我们需要用更包容的态度看待时间管理能力的成长过程,新加坡教育部推行的"21世纪竞争力框架"中,将时间管理列为核心素养之一,这为我们的课程改革提供了新方向。

当我们凝视那些晨光中奔跑的身影,看到的不仅是迟到的学生,更是正在成长中的时间管理者,教育者的使命不是打造精准的时钟,而是培育懂得与时间对话的生命,通过科学认知取代简单说教,用系统支持替代碎片化处理,我们终将帮助每个学生找到属于自己的生命节律,这或许才是解决迟到现象的根本之道——不是追逐分秒不差的标准,而是成就从容自主的成长。