清晨六点半的教师办公室,李老师正在翻阅学生上交的课外读物,一本封面暧昧的言情小说从作业本中滑落,扉页上赫然写着"未成年人禁止阅读"的提示语,这个发现并非个案,近年来初中教师群体普遍面临相同困境——学生沉迷网络小说的问题正以超出教育者预期的速度蔓延。

现象背后:被遮蔽的成长诉求

2023年北京市青少年阅读状况调查显示,14-16岁群体中,67.8%的学生接触过包含暴力、色情等不良内容的网络小说,这些作品往往披着"青春文学"的外衣,通过社交媒体在学生群体中隐秘传播,某重点中学心理咨询室的数据表明,因阅读不良小说导致注意力涣散、价值观混乱的案例,三年来增长近三倍。

但简单将问题归咎于学生"学坏"显然有失偏颇,处于心理断乳期的初中生,正经历着从具象思维向抽象思维的过渡,他们渴望通过文学载体探索成人世界,却在缺乏引导的情况下误入歧途,就像蝴蝶破茧时误触毒液,这种探索本身是生命成长的必经之路。

教育者的认知陷阱

面对这种情况,多数教育者容易陷入三种误区:首先是"电子围城"策略,某寄宿制中学曾全面禁用智能设备,结果催生"地下图书馆";其次是道德批判倾向,教师当众撕毁小说的行为,往往将学生推向更隐蔽的角落;最后是放任自流态度,认为"长大自然就好了",实则放任毒素在精神世界蔓延。

某地教育部门曾对300名教师进行问卷调查,结果显示:82%的教师采取过简单禁止措施,仅11%尝试过引导式教育,这种教育方式的偏差,折射出成人世界对青少年精神需求的集体失语。

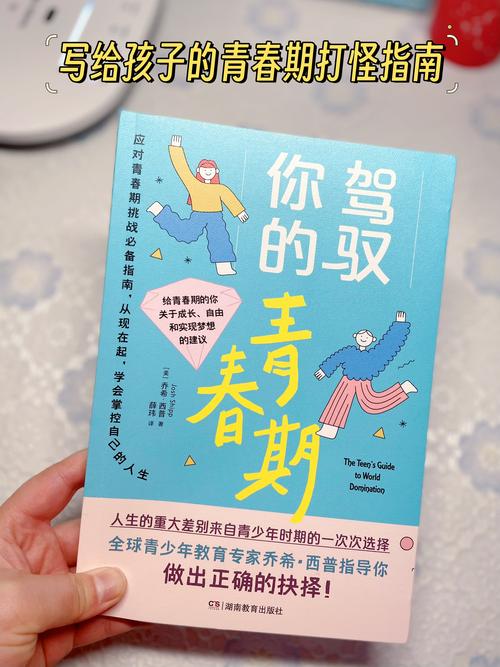

破解青春期的阅读密码

要真正解决问题,需先理解初中生的心理图谱,根据埃里克森人格发展理论,12-18岁是建立自我同一性的关键期,那些被成年人视为"洪水猛兽"的内容,恰恰是青少年建构认知边界的实验场,他们通过文学中的极端情境,试探现实世界的规则底线。

某重点中学的案例颇具启示:教师在没收学生私藏的玄幻小说后,发现书中主角的成长轨迹与学生的现实困惑存在镜像关系,这个发现提醒我们:不良阅读往往是心理需求的扭曲投射,就像发炎的伤口需要正确消毒而非简单包扎。

构建三维引导体系

-

信任重建工程 上海某示范初中创设"师生共读会",教师每周与学生共读流行网络小说,通过平等对话,学生逐渐理解文学虚构与现实伦理的差异,该校三年跟踪数据显示,学生自主甄别不良内容的能力提升47%。

-

媒介素养课程 南京市某中学开发"文学解毒剂"校本课程,用《蝇王》解析暴力美学的陷阱,借《苔丝》探讨情感关系的边界,课程设置"谣言粉碎机"环节,学生化身"内容审查官",在解构文本中建立批判思维。

-

健康阅读生态构建 广州某学校建立"分级阅读导航系统",将市面流行读物分为红黄绿三级,不是简单禁止红色书目,而是配套开设"成长解惑站",邀请作家、编辑与学生对话,图书馆特设"禁书解密区",由心理教师指导解析争议内容。

-

家庭-学校协同机制 成都某区开展"床头灯计划",鼓励家长每周与孩子共读30分钟,教育部门开发"青少年阅读指南",指导家长用《麦田里的守望者》讨论成长困惑,借《布鲁克林有棵树》理解生命韧性。

专业力量的介入艺术

北京师范大学附属中学的经验值得借鉴:当发现学生沉迷某部争议小说时,心理咨询师不是直接否定,而是引导其创作同人小说,在改写结局的过程中,学生自发意识到原作价值观的偏差,这种"解毒"过程,比说教有效十倍。

某地检察机关与学校合作开发"法律视角读小说"项目,通过真实案例解析网络小说中的法律常识错误,这种创新普法方式,使辖区青少年网络犯罪率下降31%。

站在教育现场的回音壁前,我们听到的不仅是纸质书页的沙响,更是青春期心灵成长的叩问,当"堵"与"疏"的天平开始向智慧倾斜,那些曾被视作洪水猛兽的文字,反而可能成为照见成长的明镜,教育的真谛不在于建造无菌室,而在于培养生命的抗体——这或许就是破解阅读偏差难题的终极密码。