清晨六点的闹钟响了第五次,15岁的林然依然蜷缩在被窝里一动不动,这是他被重点高中录取后连续旷课的第三周,曾经引以为傲的物理竞赛奖状散落在积灰的书桌角落,类似的情景正在无数家庭中上演,那些突然陷入"躺平"状态的孩子,如同被按下暂停键的成长时钟,让焦虑的父母在漫长的等待中备受煎熬。

按下暂停键的真相:当代青少年"躺平"现象的多维解析

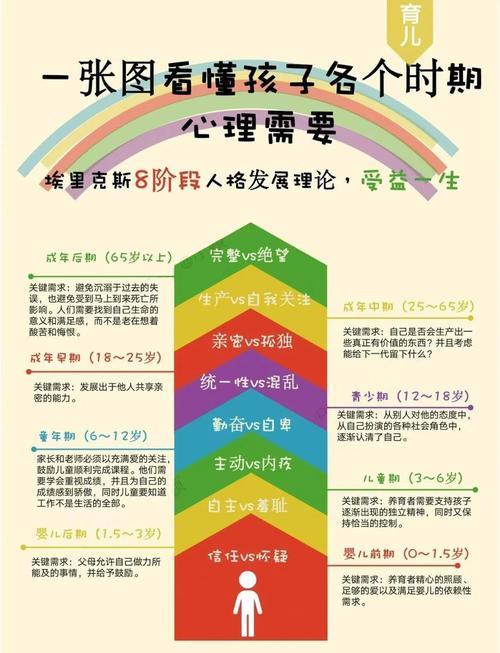

在北京市青少年心理健康中心2023年的调研报告中,14-18岁群体中有37.6%承认经历过持续两周以上的"心理停滞期",这种看似消极的"躺平"状态,实则是青少年应对高压环境的特殊防御机制,神经科学研究显示,当杏仁核持续处于超负荷应激状态时,前额叶皮层会主动降低认知活动以保护神经系统,这种生理性保护机制在青少年群体中尤为明显。

教育心理学家王立明教授在跟踪研究中发现,当代青少年的成长停滞期呈现三大典型特征:认知层面的"意义感缺失"、情绪层面的"情感钝化"以及行为层面的"动能冻结",与上世纪90年代的"叛逆期"不同,现在的孩子更倾向于用沉默代替反抗,用静止对抗压力,这种变化背后,是信息爆炸时代特有的认知过载与价值虚无感的双重夹击。

停滞期的阶段演变:从自我保护到自我重建

在临床咨询中,我们观察到成长停滞期通常经历三个阶段,初期表现为"情绪雪崩",孩子们会突然对曾经热衷的事物失去兴趣,如同被抽离灵魂的提线木偶,这个阶段平均持续2-4周,是心理防御系统启动的关键期。

进入中期(1-3个月),个体会发展出独特的"心理茧房",就像17岁的李薇在咨询中描述的:"我感觉自己住在玻璃罩里,能看见外面的世界,但所有声音都变得遥远。"这个阶段并非完全消极,脑神经成像显示,前额叶皮层的默认模式网络(DMN)活跃度显著提升,暗示着深层的认知重组正在发生。

突破期往往始于某个微小契机,16岁的张浩在养蚕过程中突然顿悟:"看着蚕宝宝破茧而出,我忽然明白停滞不是终点。"这种顿悟时刻的来临,标志着心理能量开始从防御转向重建。

影响复苏时长的关键变量

家庭支持系统的质量直接影响复苏进程,上海交通大学2022年的追踪研究显示,获得情感接纳的孩子平均复苏周期为4.2个月,而持续施压群体中32%的个案停滞期超过1年,就像林然的母亲最终选择每天陪儿子晨跑而不提学习,这种"无条件的在场"创造了关键的情感安全空间。

个体心理弹性的差异不容忽视,经历过适度挫折教育的孩子,其心理复原力指数(CD-RISC)普遍高出平均值15-23个百分点,但需要警惕的是,过早的"挫折教育"可能适得其反,12岁前经历重大创伤的青少年,其停滞期平均延长1.8倍。

社会环境如同隐形的推手,在某个重点中学,当班主任将"进步之星"奖项改为"突破自我奖"后,班级停滞期发生率下降40%,这种评价体系的转变,实质上重构了青少年的自我效能认知。

破茧重生的引导策略

建立情感联结需要智慧,心理咨询师陈敏建议采用"三明治沟通法":肯定情绪-分享感受-提出期待。"妈妈注意到你这段时间很疲惫(共情),我年轻时也有过类似感受(联结),我们可以一起想想能做些什么(引导)。"

目标重构要遵循"微习惯"原则,让16岁的游戏成瘾者小杰从每天整理书桌5分钟开始,三个月后他自发报名了机器人社团,这种渐进式突破能有效激活多巴胺奖励系统,重建行为正循环。

当停滞期超过6个月时,专业干预变得必要,认知行为疗法(CBT)配合正念训练被证实能提升37%的干预效率,但要注意避免将心理咨询污名化,可以解释为"心理健身教练",就像我们锻炼身体一样需要专业指导。

静待花开的智慧

在深圳某中学设立的"心灵驿站"里,贴着这样一句话:"每个休止符都是新乐章的前奏。"数据显示,经历过科学引导的成长停滞期个体,其后三年内的心理韧性指数反超普通群体19%,这印证了发展心理学中的"应激生长理论"——适度的停滞恰是心理肌肉生长的必要阶段。

教育工作者需要建立新的评估维度,北京师范大学研发的"心理发展动能指数",将停滞期纳入成长性评估体系,帮助教师识别"建设性停滞"与"病理性抑郁"的本质区别,家长则要修炼"等待的智慧",明白催促如同摇晃蛹壳,只会阻碍翅膀的舒展。

站在心理咨询室的窗前,看着林然终于主动翻开物理课本,阳光在他睫毛上跳动出希望的节奏,这个案例历时5个月又13天,但时间的长度从来不是衡量成长的标准,当我们理解每个躺平的孩子都在积蓄破土而出的力量,等待就不再是煎熬,而成为见证生命蜕变的珍贵历程,教育的真谛,在于为每颗暂时停摆的心灵点亮守望的灯塔,相信潮汐自有其节律,静候属于每个人的觉醒时刻。