(引言) "我要看动画片!现在就要!"五岁的小宇将绘本狠狠摔在地上,小脸涨得通红,这样的场景在张女士家中每周至少上演三次,起因总是孩子要求玩手机被拒,类似的情况正在无数家庭重复:三岁女孩因为不能刷短视频在超市躺地哭闹;七岁男孩将手机砸向阻止他打游戏的父亲;十二岁少女因手机没收离家出走...这些真实案例背后,折射出数字时代家庭教育的深层困境。

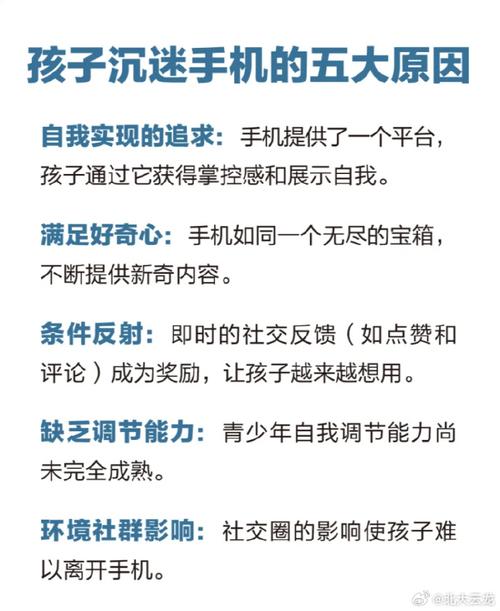

手机依赖的深层演变:从工具到权力符号 二十年前,手机仅是通讯工具;如今却演变为儿童情绪的调节器、亲子博弈的筹码,美国儿科学会2023年数据显示,3-6岁儿童日均屏幕时间已达2.8小时,较疫情前增长47%,这种依赖已突破生理层面,形成独特的"数字共生"关系:手机成为儿童获取安全感的主要载体,拒绝提供等同于切断情感联结。

神经科学研究显示,频繁接触短视频会使儿童前额叶皮层发育延迟6-8个月,直接影响情绪控制能力,当孩子将手机等同于"快乐开关",每次被拒绝都会触发原始脑区的应激反应,表现出类似戒断反应的生理症状:心跳加速、肾上腺素激增、肌肉紧张,这解释了为何多数儿童在被限制使用时会爆发超出常态的情绪反应。

教养迷思的三大误区

-

即时安抚陷阱:多数家长在婴幼儿期就习惯用手机止哭,心理学教授陈立伟团队追踪研究发现,1岁时频繁接触屏幕的儿童,3岁时情绪调节能力得分比对照组低34%,这种即时满足模式破坏儿童自然发展的挫折应对机制。

-

规则摇摆困局:65%的家庭存在"父母双标"现象——要求孩子限制使用的同时自己机不离手,这种矛盾传达混乱信号,儿童通过观察学习到"规则可被情绪胁迫打破"。

-

情感替代补偿:42%的家长承认用手机弥补陪伴缺失,这种替代性抚育使儿童形成畸形的依恋模式,将数字刺激等同于情感满足。

分龄应对的教养策略 (1)0-3岁:建立健康依恋的关键期 • 绝对避免将电子设备作为安抚工具 • 创设"无屏保护区",如用餐区、卧室 • 用真实互动替代虚拟刺激:抚触、儿歌、实物探索

(2)3-6岁:规则内化的黄金阶段 • 采用"三明治沟通法":"我们理解你想玩(共情)→但眼睛需要休息(规则)→一起搭积木好吗?(替代方案)" • 可视化时间管理:沙漏计时、任务卡片 • 引入"数码存钱罐"概念:通过完成责任积攒屏幕时间

(3)6-12岁:自主管理的塑造期 • 共同制定《家庭数字公约》,包含使用场景、时长、违约条款 • 培养"数字公民"意识:组织网络安全研讨会 • 设置"无屏挑战":每周固定时段全家禁用电子设备

(4)青春期:价值重构的关键转折 • 用"教练模式"替代管控:帮助制定自我管理计划 • 创造现实价值感:参与社区服务、发展实体兴趣 • 开展"数字断食"实验:体验脱离虚拟世界的真实社交

情绪风暴的疏导技术 当冲突已发生时,分步实施"RAIN"情绪疏导法:

- Recognize(识别):"妈妈看到你现在非常生气"

- Allow(接纳):"有这种感受很正常"

- Investigate(探索):"除了手机,还有什么让你难过?"

- Nurture(抚育):"我们一起想想解决办法"

同步进行生理调节: • 4-7-8呼吸法:吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒 • 压力球释放:通过触觉刺激转移注意力 • "情绪温度计":用可视化工具量化感受

家庭系统的生态重构

-

家长示范工程 • 设置"家庭充电站":所有成员回家后手机集中存放 • 开展"屏幕使用日志"记录:成人率先进行行为审计 • 创建替代性仪式:用亲子阅读取代睡前刷手机

-

环境改造计划 • 建立"数字绿洲":布置实体游戏角、手工材料站 • 设计"闯关任务":将生活技能训练游戏化 • 引入代际互动:组织祖辈传授传统游戏

-

新型联结模式 • 实施"特别时光":每天30分钟高质量陪伴 • 开展家庭项目:植物培育、模型制作等需要持续投入的活动 • 建立情感存折:用肢体接触、积极语言储蓄亲密资本

(案例实证) 杭州某双语学校开展的"家庭数字戒毒计划"显示,参与项目的127个家庭在6周干预后: • 儿童情绪爆发频率下降73% • 亲子有效沟通时长增加2.4倍 • 替代活动参与率达89% 十岁参与者浩浩的转变尤为典型:从每天3小时游戏时间减少到30分钟,通过参与木工课程重建自信,在期末测评中情绪管理能力跃升40个百分点。

( 解决手机引发的情绪危机,本质是重构数字时代的亲子关系,这需要家长超越简单的禁止/纵容二元对立,转而构建包含情感支持、规则共识、替代满足的教养生态系统,正如发展心理学家维果茨基所言:"儿童是通过社会互动建构认知的。"当我们用真实的联结替代虚拟依赖,用渐进式自主取代粗暴管控,孩子们终将在数字浪潮中学会驾驭而非被吞噬,这场无声的教养革命,始于每个家庭放下手机的勇气,成于每对父母直视孩子眼睛的温柔坚持。