在儿童心理咨询室柔和的灯光下,11岁的朵朵第三次把画纸涂成漆黑,母亲焦虑地诉说:"孩子最近成绩下滑得厉害,老师总说上课走神..."朵朵的画笔突然停顿,画纸上出现一道撕裂般的划痕,这个场景折射出当代儿童心理健康的严峻现实——我国中小学生心理健康蓝皮书显示,34.6%的儿童存在不同程度的心理压力问题,但其中72%的家长未能及时察觉早期征兆。

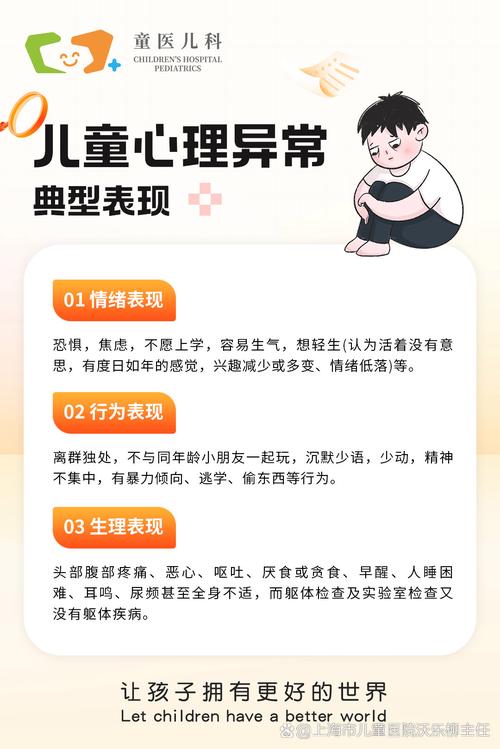

生理警报:身体发出的求救信号 当心理压力突破承受阈值,孩子的身体会率先发出警示,某三甲医院儿科门诊数据显示,因不明原因躯体症状就诊的儿童中,38%最终确诊为心理压力引发的躯体化障碍,这些生理信号往往呈现以下特征:

-

睡眠系统紊乱:9岁的航航持续三个月凌晨惊醒,总说"梦见考试卷变成大怪兽",除了典型失眠,部分儿童会表现出嗜睡倾向,这是机体启动保护性抑制机制的体现,美国睡眠医学协会研究指出,持续3周以上的睡眠模式改变需引起警觉。

-

消化系统抗议:在消化科接诊的7-12岁儿童中,约有25%的反复腹痛病例与心理压力相关,这类疼痛通常呈现游走性特点,晨起时尤为明显,且常规检查难以发现器质性病变。

-

神经性皮肤反应:皮肤作为最大感觉器官,常成为压力外显的窗口,13岁女孩小薇在父母离婚期间,手臂出现规律性荨麻疹,这种心因性皮炎往往在情绪波动时周期性发作。

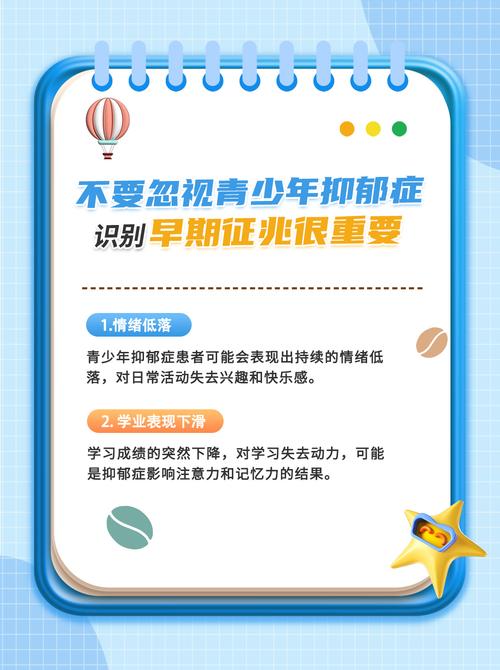

情绪风暴:被误解的"叛逆期" 当儿童情绪出现以下变化时,往往是心理超负荷运转的明确信号:

-

情绪过山车现象:原本温顺的孩子突然变得易怒,可能因为找不到橡皮就摔碎文具盒,这种情绪调节能力的退化,本质是前额叶皮层因长期压力导致的暂时性功能抑制。

-

快乐感丧失:对曾经热衷的绘画班失去兴趣,拒绝参加同学聚会,这类"快感缺失"症状常被误认为"青春期冷漠",实际上这是大脑奖赏系统功能减弱的典型表现。

-

焦虑泛化:8岁的乐乐开始抗拒乘坐电梯,表面看是突发恐惧症,深层原因是升学压力引发的焦虑泛化,这类非理性恐惧往往指向更深层的心理危机。

行为密码:非常态举动背后的隐喻 行为异常是儿童心理压力最直观的外显表现,但常被贴上"不听话"的标签:

-

退行性行为:五年级学生突然恢复幼儿期的吮指习惯,这种退行本质是心理防御机制的启动,如同受伤动物返回巢穴,儿童通过重现安全记忆中的行为寻求庇护。

-

强迫性仪式:反复检查书包、异常固执于某种顺序,这些看似古怪的仪式化行为,实则是儿童在混乱感中构建可控小天地的尝试,需要区分发展阶段的正常秩序敏感与病态强迫倾向。

-

注意力涣散:课堂上频繁走神可能不是多动症前兆,脑神经成像显示,慢性压力会导致海马体萎缩,直接影响工作记忆能力,这种认知功能损伤具有可逆性,及时干预至关重要。

社交镜像:同伴关系中的异常投射 儿童社交模式的变化是其心理状态的精准晴雨表:

-

社交退缩突变:突然拒绝参加集体活动的孩子,可能在经历隐形欺凌,日本校园心理研究显示,62%的社交退缩案例与同伴压力直接相关,而非简单的性格内向。

-

攻击性转化:揪女生辫子、故意破坏公物等行为,可能是心理压力转化为躯体攻击的表现,这类"疼痛转移"现象常见于语言表达能力尚未成熟的学龄儿童。

-

虚拟依存:沉迷网络游戏不一定是网瘾前兆,儿童心理协会调研发现,42%的重度游戏依赖儿童实质是在虚拟世界寻求压力释放出口。

重建心灵绿洲:科学应对策略 当发现上述信号时,养育者需搭建三级干预体系:

- 初级应对:建立"压力日记",记录症状发作情境

- 中级支持:引入正念呼吸、艺术治疗等非药物干预

- 专业干预:当症状持续超过1个月或影响社会功能时寻求专业帮助

某重点小学实施的"心灵解压课"实践表明,通过沙盘游戏、团体绘画等表达性治疗,学生压力相关症状改善率达78%,这印证了早期干预的重要性。

站在教育神经学视角,儿童心理压力管理本质是构建良性的神经可塑性环境,就像园丁修剪盆栽,我们既要及时识别扭曲生长的枝桠,更要提供充满理解与支持的成长基质,每个非常态表现的背后,都藏着一个等待破译的成长密码,唯有以科学为钥,以爱心为灯,方能引领孩子穿越压力的迷雾,重见心灵的晴空。