保持冷静的"黄金十分钟"

当目睹自己孩子被推搡或听到孩子哭诉被打时,多数父母都会经历血压升高的瞬间,某国际教育机构2023年的调研显示,73%的家长在初次面对这种情况时都出现过失控情绪,但真正决定事件走向的,是父母能否把握住冲突发生后的"黄金十分钟"。

美国儿童心理学家劳伦斯·科恩曾记录过一个典型案例:5岁男孩在游乐场被推倒后,母亲立即冲上前斥责对方孩子,结果导致两个家庭爆发激烈争吵,而原本只是玩闹过度的两个孩子,反而因此产生了持续的心理阴影,这个案例揭示了一个关键事实——成年人的过度介入往往会让儿童冲突复杂化。

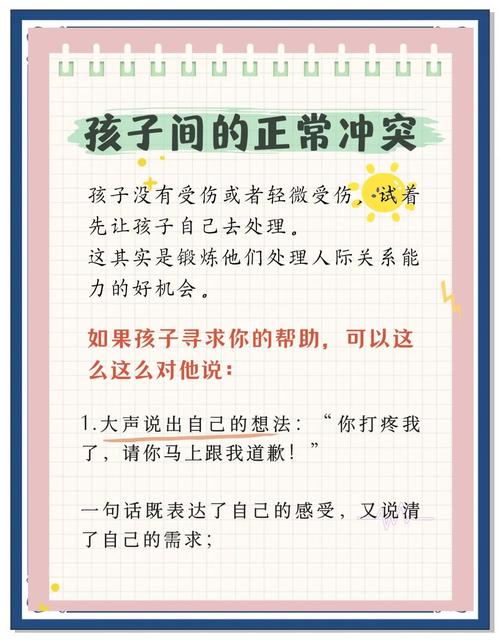

专业建议的应对流程应包含三个步骤:首先用10秒观察冲突性质(是否涉及器械伤害、是否存在力量悬殊等),再用50秒安抚自家孩子的情绪,最后预留9分钟进行理性判断,这个过程中,父母需要特别注意避免以下三种应激反应:

- 立即要求孩子"打回去"

- 当众严厉训斥对方孩子

- 与对方家长发生言语冲突

沟通的艺术:搭建三方对话的桥梁

在幼儿园接孩子放学时,常有家长会遇到这样的场景:老师委婉告知孩子在玩耍时被抓伤,而对方家长正在旁边神情尴尬,成熟的处理方式不是追究责任,而是构建解决问题的对话框架。

加拿大蒙特利尔大学的教育研究显示,采用"事实描述+感受表达+解决方案"的三段式沟通,能使冲突化解成功率提升60%。"小明脸上有抓痕(事实),他现在觉得害怕(感受),我们是不是可以一起教孩子们正确的相处方式?(解决方案)"

与对方家长沟通时,要特别注意:

- 选择非公开场合进行谈话

- 使用"我们"代替"你们"

- 聚焦具体行为而非人格评价

- 预留台阶让对方保持体面

对于6岁以下幼儿,引导双方进行"握手仪式"往往比强制道歉更有效,东京大学儿童发展实验室的观察发现,通过共同完成一个合作游戏来替代口头道歉,能帮助孩子建立更积极的社交记忆。

心理重建:把危机转化为成长契机

处理完表面冲突后,更深层的教育才刚刚开始,新加坡国立大学的跟踪研究表明,经历适度冲突并得到正确引导的孩子,其情绪管理能力比过度保护的孩子高出40%。

建议家长实施"三次谈话法": 第一次谈话(冲突当天):专注倾听,用"后来呢?""然后呢?"引导孩子完整叙述经过 第二次谈话(隔天):通过角色扮演重现场景,启发孩子思考不同应对方式 第三次谈话(一周后):共同制定"自我保护清单",包括:

- 大声说"停止"

- 寻求成人帮助

- 远离危险区域

要特别注意避免两种极端:

- 强化受害者心态("以后离那些坏孩子远点")

- 否定孩子感受("这点小事有什么好哭的")

对于反复遭遇欺凌的情况,建议实施"三阶应对策略": 第一阶段:教授基础防身技巧(如挣脱手腕的方法) 第二阶段:培养支持型社交圈 第三阶段:必要时寻求专业心理辅导

预防机制:构建长效保护体系

在北京市某重点小学进行的防欺凌实验项目中,采用"情景模拟+正向激励"模式的班级,冲突发生率下降了75%,这提示我们,预防比补救更重要。

建议家庭建立"每月安全会议"制度,内容包括:

- 检查身体界限认知(哪些部位不能被人碰)

- 更新紧急联系人名单

- 演练不同场景的求助话术

同时要培养孩子的"四维保护力":

- 语言表达能力:能清晰描述事件

- 情绪识别能力:准确判断他人意图

- 环境观察能力:预判潜在危险

- 社交应变能力:建立良性人际关系

在数字化时代,还需特别注意网络冲突的应对,建议与孩子约定"三不原则":不传播冲突视频、不进行网络攻击、不私下解决线上纠纷。

特殊情境应对指南

当冲突发生在不同场景时,需要调整应对策略:

- 校园场景:遵循"教师-家长-学生"三方会谈原则

- 兴趣班场景:善用机构调解机制

- 社区游乐场:建立邻里监督联盟

- 亲戚聚会:采用"暂时隔离法"冷却冲突

对于不同年龄段的处理差异:

- 3-5岁:侧重即时情绪安抚

- 6-9岁:加强是非观引导

- 10岁以上:培养自主解决能力

值得警惕的危险信号包括:

- 突然拒绝上学

- 物品频繁损坏丢失

- 出现自残倾向

- 睡眠质量骤降

用爱编织的安全网

处理儿童冲突的过程,本质上是帮助孩子构建社会适应力的实践课堂,2019年诺贝尔经济学奖得主迈克尔·克雷默在儿童发展研究中发现,那些学会恰当处理冲突的孩子,成年后的收入水平平均高出23%,这提醒我们,眼前的冲突处理方式,正在塑造孩子未来的人生剧本。

智慧的父母懂得,保护孩子的最高境界不是筑起隔绝伤害的围墙,而是培养他们穿越风雨的勇气和智慧,当孩子终将独自面对这个世界时,那些经过恰当引导的冲突经历,会成为他们人生路上最特别的成长勋章。