触目惊心的"指尖世代"

当代家庭普遍存在这样的场景:下午四点半,背着书包的孩子刚跨进家门,手指已条件反射般划开手机屏幕,微信消息提示音、短视频背景乐、游戏击杀音效此起彼伏,孩子的瞳孔映着屏幕的蓝光,书包随意扔在玄关,校服拉链半敞着也浑然不觉,这种现象已从个别案例演变为普遍性教育困境,中国青少年研究中心2023年最新调查显示,76.8%的中小学生存在"回家即玩手机"的惯性行为,其中42.3%每天使用时间超过3小时。

深层剖析:屏幕背后的心理密码

-

压力代偿机制 在学业高压的现代教育体系下,学生每天平均要完成4.6小时的课后作业(教育部基础教育司数据),手机游戏、短视频等即时反馈的娱乐方式,成为他们对抗焦虑的"心灵麻醉剂",某重点中学心理咨询室记录显示,87%的受访学生将手机使用定义为"唯一能自己做主的时间"。

-

社交需求异化 青少年正处于社交敏感期,现实中的社交挫折(如班级人际关系、师生沟通障碍)促使他们转向虚拟社交,某社交平台数据显示,13-15岁用户日均发送消息量是成年用户的2.3倍,表情包使用频率高出178%。

-

家庭互动缺失 首都师范大学家庭教育研究院的跟踪调查表明,34%的家庭晚餐时间持续不足15分钟,52%的家长与孩子日均有效对话少于20分钟,当真实的情感联结出现真空,手机自然成为填补空虚的替代品。

教育误区:这些做法正在加剧问题

-

粗暴没收的"断崖式管理" 北京某初中曾发生学生因手机被没收跳楼未遂事件,心理学研究表明,突然中断已形成依赖的行为,会引发更严重的焦虑反应和逆反心理。

-

物质奖励的甜蜜陷阱 "写完作业就让你玩半小时"这类交易式教育,本质是将手机异化为商品,破坏孩子内在学习动机,脑科学研究证实,这种外在刺激会抑制前额叶皮层的自主决策功能。

-

榜样缺失的双重标准 家长自身手机不离手却要求孩子自律,这种认知失调直接削弱教育说服力,家庭行为观测数据显示,父母日均手机使用时长是孩子的1.8倍。

破解之道:构建三位一体的解决方案

(一)家长角色的战略转型

-

建立"缓冲带"机制 放学后设置30分钟"放空时间",准备水果点心,引导孩子自然过渡,上海某重点小学实践案例显示,采用"回家四部曲"(换衣、洗手、饮食、分享)的班级,手机依赖率下降37%。

-

启动"共同关注"计划 每周固定3次,每次20分钟的家庭阅读/手工时间,南京某家庭教育工作室跟踪发现,持续6周后,82%的家庭报告孩子主动使用手机时间减少。

-

实施"契约式管理" 与孩子共同制定《家庭数字设备使用公约》,包括使用时段、场景限制等条款,建议引入"时间银行"概念:节约的游戏时间可兑换周末户外活动。

(二)家庭环境的生态重构

-

打造"无信号绿洲" 在书房、餐厅设置物理隔离区,采用老式闹钟替代手机闹铃,布置实体书籍阅读角,某装潢公司调研显示,设置"电子设备收纳站"的家庭,孩子专注力提升41%。

-

重启"生活仪式感" 恢复纸质家庭相册、手写留言条等传统交流方式,杭州某私立学校推广"家庭故事会"项目后,学生抑郁量表得分平均下降19个百分点。

-

构建"现实奖励体系" 用露营、观星、陶艺等实体体验替代游戏充值奖励,儿童心理学家建议,每完成10小时线下活动可兑换1小时游戏时间,形成良性循环。

(三)家校社协同机制

-

学校端的"去电子化"实践 北京某中学推行"书包革命",要求所有作业本日清,周末禁用手机布置作业,实施半年后,学生近视增长率下降8%。

-

社区支持系统的搭建 建立"青少年活动联盟",整合博物馆、科技馆、运动场馆的课余资源,广州某社区试点"四点半课堂",将手机依赖率从68%降至29%。

-

数字素养教育的革新 开发"手机使用认知课程",通过解剖算法机制、揭示多巴胺陷阱等模块,培养媒介批判思维,深圳某实验学校课程显示,学生信息甄别能力提升53%。

特别工具箱:10个立竿见影的干预技巧

- 屏幕时间可视化:在客厅设置"手机计时沙漏"

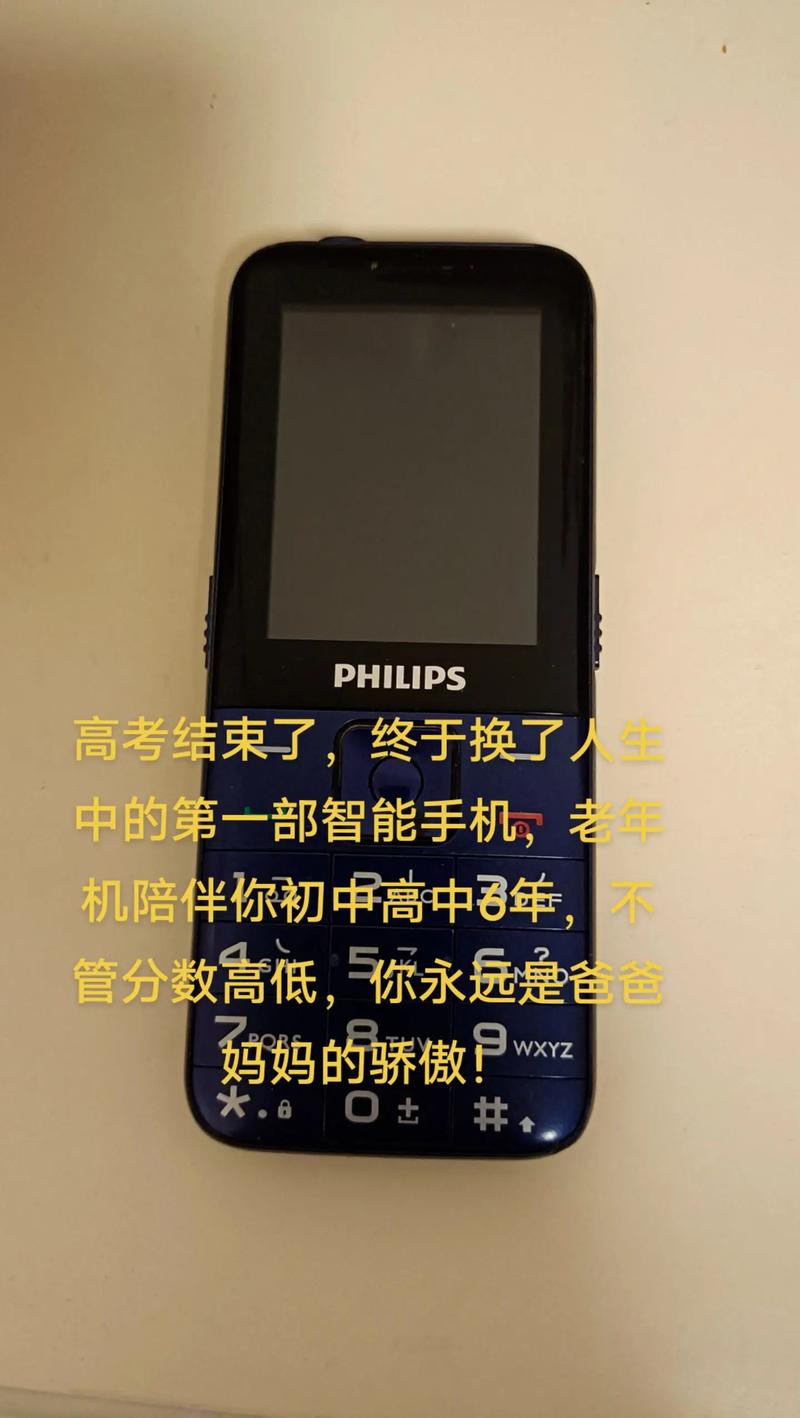

- 设备功能阉割法:卸载短视频APP,保留必要通讯工具

- 兴趣迁移计划:用航模、编程等需要双手操作的活动替代

- 社交重启行动:组织小区同龄人读书会/运动小组

- 厨房教育法:邀请孩子参与晚餐制作的全过程

- 家庭影音夜:每周集体观看并讨论经典电影

- 自然疗愈日:每月至少一次全天的户外活动

- 职业体验项目:联系亲友单位进行半日工作观摩

- 传统游戏复兴:教授象棋、九连环等益智游戏

- 科技产品解剖:拆解旧手机了解内部构造

在数字原住民时代,完全隔绝电子设备既不现实也不明智,教育的真谛在于培养自主管理能力,就像教会孩子游泳而不是永远禁止靠近水域,当我们用真实世界的精彩重构生活,用温暖陪伴重建信任,那些困在屏幕里的灵魂,终将在现实的阳光下绽放应有的光彩,每个放下手机抬头的瞬间,都是教育可能发生的契机。