在家庭教育咨询室中,一位母亲红着眼眶诉说:"孩子现在完全变了一个人,昨天又摔门大吼'别管我',这到底是叛逆期还是您上次提到的仇亲期?"这样的困惑正困扰着无数面临子女青春期的家长,随着青少年心理研究深入,"仇亲期"这一专业术语逐渐进入公众视野,与传统的"叛逆期"概念形成交织,本文将从发展心理学视角切入,深入解析这两个概念的本质差异,并提供切实可行的应对策略。

概念辨析:双生花的异同本质 (一)临床表现的差异特征 叛逆期主要表现为青少年对权威的普遍性挑战,其行为呈现外显性特征,北京师范大学青少年心理研究中心2019年调查显示,84%的青少年会在12-16岁出现顶撞师长、质疑规则等行为,这些行为往往具有选择性,例如在反对校规时仍能保持基本的家庭沟通。

而仇亲期则是更具破坏性的心理阶段,其核心特征是对父母的情感疏离转化为敌意行为,典型表现为:刻意使用伤害性语言(如"你们不配当父母")、生理性回避(拒绝同桌用餐)、病理性对抗(撕毁全家福),上海精神卫生中心临床数据显示,约13%的青少年会经历持续6个月以上的仇亲期。

(二)心理机制的深层差异 从认知发展理论看,叛逆期是青少年形成独立判断的必经之路,皮亚杰的形式运算阶段理论指出,11岁后个体开始建立抽象思维,这种思维重构必然带来对既有规则的反思,此时青少年质疑的对象具有普遍性,包括教师、社会规范等。

仇亲期则根植于依恋关系的创伤性重构,鲍尔比的依恋理论揭示,当儿童期建立的亲子信任反复受挫,进入青春期后可能演变为病态防御,这种敌意具有特定指向性,往往针对主要抚养者,美国心理学会(APA)研究发现,仇亲期青少年对其他成年人仍能保持正常社交。

(三)持续时间的量化对比 叛逆期作为发展性阶段具有时间弹性,哈佛大学追踪研究显示,典型叛逆期持续18-24个月,呈现波浪式特征:冲突高峰与缓和期交替出现,85%的个案在父母调整教养方式后,叛逆强度会明显减弱。

仇亲期则表现出更强的顽固性,日本家庭治疗学会的临床数据显示,未经干预的仇亲期平均持续3.2年,且呈现"创伤记忆唤起-情绪爆发-冷漠期"的循环模式,这种周期可能持续至青年早期,影响成年后的亲密关系建立。

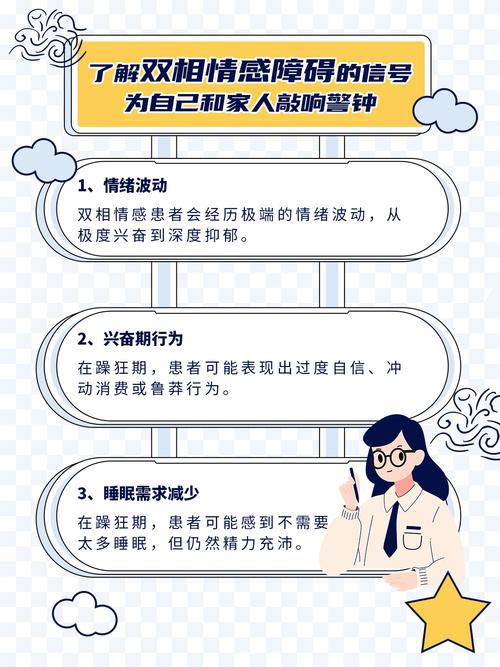

形成机制的溯源剖析 (一)生理基础的差异影响 叛逆期的神经生物学基础主要在于前额叶发育滞后,功能磁共振成像(fMRI)研究表明,青少年在情绪刺激下,杏仁核激活强度是成人的1.5倍,而前额叶调控能力仅达成人水平的70%,这种神经发育不同步导致冲动控制困难。

仇亲期则与镜像神经元系统的异常激活相关,意大利帕尔马大学研究发现,仇亲期青少年观察父母表情时,负责情感共鸣的脑区活跃度降低40%,但威胁感知区域活跃度提升60%,这种神经机制改变使得他们更容易误解父母意图。

(二)教养方式的催化作用 权威型教养容易引发叛逆反应,中国教育科学研究院的跟踪调查显示,高控制型家庭中子女叛逆强度比民主型家庭高出37%,但这些叛逆行为多停留在观念冲突层面,具有情境性特征。

情感忽视则是仇亲期的重要诱因,香港大学家庭研究中心分析2000个案例发现,童年期经历情感忽视的青少年,出现病态仇亲的概率是正常群体的4.3倍,这种长期累积的失望会异化为攻击性防御机制。

(三)代际传递的潜在风险 叛逆期较少受代际影响,更多反映时代特征,比较研究显示,00后的叛逆表现与90后存在显著差异,前者更倾向网络抗争,后者多采取现实对抗,这说明叛逆形式具有代际流动性。

仇亲期则显现出明显的代际传递特征,德国马普研究所的跨代研究证实,童年期经历父母敌意的个体,其子女出现仇亲行为的概率增加2.8倍,这种传递通过依恋模式的内隐记忆完成,形成家族心理创伤链。

干预策略的差异化应对 (一)叛逆期的疏导要诀

-

建立弹性规则框架 清华大学附属中学的实践表明,将30%的决策权逐步移交青少年,可使叛逆冲突减少58%,例如共同制定手机使用公约,保留核心底线(如每日使用时长),允许个性调整(具体使用时段)。

-

构建替代性表达渠道 北京四中引入"校长对话日"机制后,学生对抗性违纪下降42%,关键是为叛逆能量提供建设性出口,如组织辩论社、创办学生议政平台等。

(二)仇亲期的修复路径

-

重建情感联结的记忆锚点 家庭治疗中的"正向记忆唤醒法"显示,连续8周共同整理童年照片的家庭,亲子冲突降低67%,重点挖掘10岁前的温暖记忆,重塑情感认知。

-

引入第三方缓冲机制 上海某心理咨询机构采用"过渡性客体"技术,让抵触沟通的青少年通过特定玩偶表达诉求,成功案例中82%在3个月内恢复基础对话,这种象征性沟通能绕开直接对抗。

(三)共性应对原则 不论面对何种情况,家长需要恪守"三保持"原则:保持物理接触距离(1.2米安全区)、保持情绪恒温状态(语音振幅控制在60分贝内)、保持观察记录习惯(每日记录3个积极细节),北师大附属实验中学家长课堂数据显示,践行该原则的家庭,子女问题行为改善率达79%。

发展性视角的再审视 青少年心理研究的新进展提示我们,简单的阶段论已不足以解释复杂心理现象,正如发展心理学家埃里克森所言:"每个危机都是成长的邀请函。"叛逆期可视为社会化的必要代价,仇亲期则是关系重塑的特殊机遇,最新脑科学研究表明,妥善处理的仇亲经历,反而能增强前额叶的情绪调控能力,这种"创伤后成长"现象在跟踪研究中占38%。

教育者需要建立动态评估体系,建议采用"三维度观察法":冲突频率(每周超过3次需警惕)、攻击指向(是否特定化)、功能损害(是否影响学业社交),当三个维度同时超标时,应及时寻求专业帮助。

在这个急速变迁的时代,理解青少年心理发展犹如解读一部不断更新的密码本,仇亲期与叛逆期这对双生花,既需要慧眼辨其形,更要匠心护其质,当我们放下非此即彼的二元判断,以发展的眼光看待每个冲突时刻,那些刺痛的成长瞬间,终将化为滋养生命的珍贵养料,家庭教育的真谛,或许就藏在这种从对抗到对话的转化艺术之中。