部分)

在北京市某重点中学的家长会上,43岁的张女士面对班主任的询问面露难色:"孩子说全班只剩3个同学没有手机了,非要我给他买最新款。"这样的场景正在全国各地的初中校园反复上演,根据中国互联网络信息中心最新统计,12-14岁青少年智能手机持有率已达78.6%,这个数字在五年前仅为32.4%,当手机成为青少年"数字器官"的时代,初一学生是否需要配备手机这个看似简单的选择,实则关乎代际沟通、教育转型和青少年成长等深层命题。

数字原住民的时代背景与现实困境 在杭州某初一的英语课堂上,李老师发现学生小杨用手机词典快速查出生词的正确发音,而他的同桌小陈却因偷偷刷短视频被没收设备,这个对比场景折射出手机在校园中的双面性,现代教育体系正经历数字化转型,北京市教委推行的"智慧课堂"项目要求所有学生通过移动终端完成预习作业,上海市部分学校已实现"无纸化考试",这种趋势倒逼家长不得不正视电子设备的教育价值。

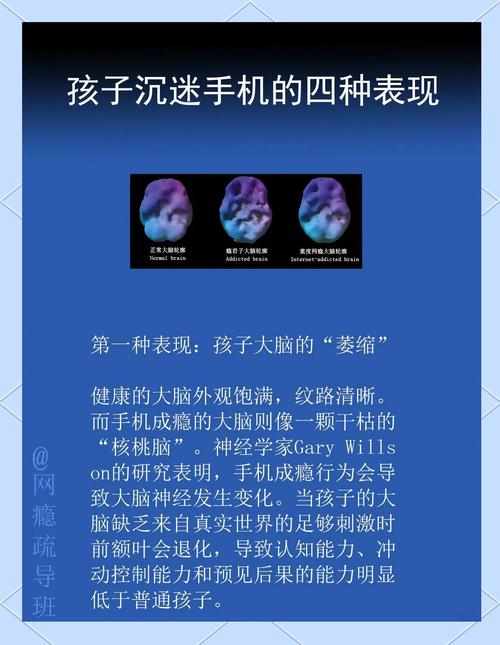

但硬币的另一面触目惊心:国家卫健委青少年近视防控数据显示,初中生近视率已达67.3%,较小学阶段提升23个百分点;中国科学院心理研究所2023年调查报告指出,12-15岁群体中27%存在手机依赖倾向,某三甲医院精神科主任医师透露,接诊的初一网络成瘾患者中,85%从拥有个人手机开始出现行为异常。

智能手机带来的双刃剑效应 从教育效能角度看,合理使用手机确实能提升学习效率,北京师范大学教育技术系跟踪研究发现,科学使用教育类APP的学生,其知识获取速度比传统方式快40%,某在线教育平台的用户数据显示,初一数学"一元一次方程"板块的移动端学习时长是PC端的3倍,碎片化学习特征明显,深圳某重点初中开展的"移动学习"试点显示,实验班学生的信息检索能力比对照班高出62%。

社交维度的影响更为复杂,青少年发展研究中心2023年问卷调查显示,78%的初一学生通过手机维持现实中的友谊,但43%遭遇过网络暴力,广州某心理咨询机构案例显示,初一女生小林因未及时回复同学消息被孤立,演变为焦虑症,这种新型社交压力正在重塑青少年的情感认知模式。

在健康管理层面,问题尤为突出,复旦大学附属儿科医院临床数据显示,连续使用手机20分钟后,青少年睫状肌收缩频率下降37%,更令人担忧的是,某省教育厅匿名调查发现,31%的初一学生曾在午夜后偷偷使用手机,导致平均睡眠时间不足6小时。

教育专家的多维评估模型 美国儿科学会建议的"3-6-9-12"原则(3岁前不用电子设备,6岁前不单独使用等)在国内面临本土化挑战,笔者建议采用"STAR评估体系":自控力(Self-control)、时间管理(Time management)、学业需求(Academic needs)、家庭支持(Family support),通过这四个维度的量化评估,能更科学地判断是否配备手机。

具体操作上,家长可设计为期两周的观察期:记录孩子完成作业的专注时长、电子设备使用时的自我约束表现、对教学资源的真实需求度,北京某重点初中实施的"手机使用能力测试"显示,通过考核的学生在使用手机后,成绩波动率控制在5%以内,而未通过者波动率达22%。

家庭教育的应对策略与实践 上海家庭教育指导中心建议采用"契约式管理":用书面协议明确使用时段(如作业后19:30-20:00)、功能限制(禁用娱乐APP)、违规后果(暂停使用权),杭州王女士的案例值得借鉴:她与女儿约定,连续三次月考进入班级前10名可解锁游戏功能,结果孩子成绩从25名跃升至第8。

技术手段的合理运用能有效规避风险,建议选择学生定制手机,如某品牌"守护模式"可自动屏蔽23:00-6:00的信号,某国产系统的"家长端"能实时查看应用使用时长,北京某中学家委会开发的"学习型手机"方案,预装20余款教育软件,禁用所有社交和游戏应用,在37个家庭中取得良好效果。

代际沟通的艺术尤为重要,心理咨询师推荐"三明治沟通法":先肯定手机的积极价值,再表达担忧,最后共同制定规则,广州某家庭通过每月"数码茶话会",让孩子自主汇报手机使用心得,既培养责任感,又增进亲子互信。

教育转型期的深远考量 在深圳南山区的教改实验中,部分学校推行"手机素养课程",教授信息甄别、时间管理等实用技能,跟踪数据显示,参与学生的无效刷屏时间减少54%,信息处理效率提升38%,这种教育创新提示我们,与其简单禁止,不如培养使用智慧。

从长远发展看,数字经济时代需要具备数字素养的公民,世界经济论坛《未来就业报告》指出,到2025年,97%的工作岗位需要数字技能,初一阶段恰是培养健康使用习惯的黄金期,北京某国际学校的"数字公民培养计划",通过模拟网络陷阱、开展信息溯源训练等,有效提升学生的网络免疫力。

回到最初的命题,答案绝非简单的"买"或"不买",教育工作者建议采用动态评估机制:如果孩子能证明其具备管理能力、存在真实学习需求、家庭具备监管条件,那么配备手机可以成为成长助力,反之,则需暂缓并加强相关能力培养,某地教育局推行的"手机使用资格证"制度值得参考,通过理论测试和实操考核的学生,才有资格在校园使用手机。

在这个万物互联的时代,我们真正需要思考的不是是否给予工具,而是如何培养善用工具的人,正如教育学家杜威所言:"教育即生活,生活即成长。"面对手机这个现代教育的斯芬克斯之谜,答案终究在于我们能否帮助孩子建立数字时代的生存智慧。