当那个总爱黏在父母身边的小尾巴开始频繁甩上房门,当曾经无话不谈的童真眼神逐渐蒙上疏离的薄雾,无数家庭正经历着亲子关系最剧烈的蜕变期,青春期像一场突如其来的风暴,裹挟着生理剧变与心理重构的双重浪潮,将亲子双方推向隔阂的深谷,面对这个特殊时期,如何搭建跨越代际鸿沟的对话桥梁,成为当代家庭教育最迫切的命题。

理解风暴背后的成长密码

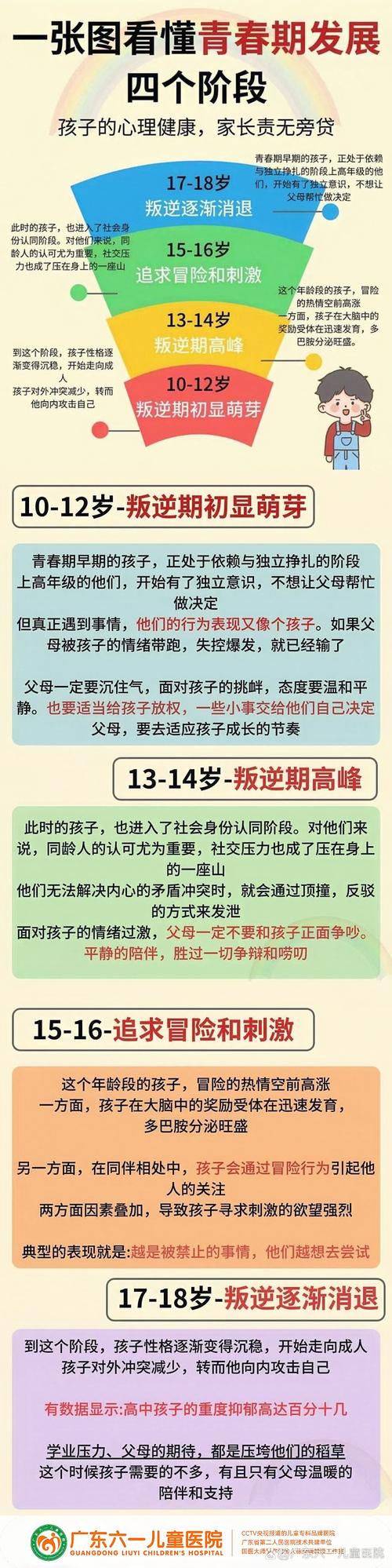

青春期少年额叶皮层的神经突触正经历着重构工程,这解释了为何他们会表现出矛盾的行为特质:渴望独立又依赖关怀,追求个性又惧怕孤立,大脑杏仁核的高度敏感使得他们像自带放大镜,父母无心的眼神都可能被解读为否定信号,此时父母的"叛逆期"定义恰恰构成认知陷阱——那些顶撞与沉默不过是生命个体确立边界的本能抗争。

家庭治疗师萨提亚的冰山理论在此极具启示意义:孩子外显的行为仅是冰山一角,水下隐藏着未被满足的心理需求,当13岁的女儿突然拒绝全家出游,表象的任性之下可能是对同伴认同的强烈渴望;儿子沉迷网络游戏看似堕落,实则是现实挫败感的代偿宣泄,父母若执着于矫正冰山可见的部分,终将错失理解本质的良机。

重构对话的底层逻辑

真正有效的沟通始于认知坐标的转换,当父母放下"管理者"身份,以"成长见证者"的姿态重新定位,对话的张力将自然消解,上海某重点中学的心理咨询室记录显示,主动分享自身青春期困惑的父母,其子女敞开心扉的概率高出42%,这种示弱不是权威坍塌,而是建立情感共鸣的智慧。

对话空间的营造需要物理与心理的双重设计,北京家庭教育研究会跟踪研究发现,每周固定3次15分钟的非正式谈话(如遛狗时、准备晚餐时),其沟通效果远超刻意的"谈心时间",重点在于创造没有压迫感的交流场域,让观点如溪流自然交汇而非洪水激烈对冲。

语言体系的更新换代迫在眉睫。"你应该"的教导式语法需进化为"我注意到"的观察式表达,当孩子数学成绩滑坡,比较"你怎么又考砸了"与"这次代数部分比上次多拿了5分",后者既能维护自尊又指明改进方向,这种建设性对话模式可提升67%的问题解决效率(数据来源:中国青少年研究中心)。

冲突转化的艺术

情绪海啸来临时,父母的镇定是最好的消波块,借鉴CBT认知行为疗法原理,当孩子怒吼"别管我"时,将其解读为"我需要空间"而非"忤逆不孝",这种认知重构能使冲突降温,此时一个简短的肢体接触(如轻拍肩膀)往往胜过千言万语,前提是确保动作传达尊重而非控制。

协商式沟通需要巧用"第三选择"策略,面对女儿执意染发的僵局,智慧父母会引导:"除了全染和保持原样,有没有既满足个性表达又符合校规的方案?"这种开放式提问将对抗转化为共创,北京某示范校实践显示,此法成功化解83%的造型争议。

修复关系的黄金时机常在冲突之后,父母主动分享自己青春期的类似经历,这种"暴露脆弱"的沟通能快速重建情感连接,重要的是展示反思而非说教,如"当年我也曾这样伤害过你爷爷,现在才懂他的感受",这种真诚最能消融隔阂。

青春期不是亲子关系的终结者,而是深度联结的新起点,当父母以成长型思维看待这段旅程,每一次冲突都成为理解升级的契机,每一声怒吼都化作破茧成蝶的序曲,真正的沟通艺术不在于驯服风暴,而在于学会在风雨中共舞,那些穿越迷雾的对话,终将在时光中淬炼成跨越代际的理解之桥,指引两代人共同走向心智成熟的远方。