在这个多子女家庭占据主流的时代,超过67%的家长曾在教育过程中遭遇过"偏心"的指控,北京师范大学家庭教育研究中心的最新调查显示,在二胎家庭中,有82.3%的孩子曾产生"父母更爱弟弟妹妹"的认知偏差,而三胎家庭中这个比例更是攀升至91.6,这种看似寻常的亲子冲突,实则是家庭教育体系中亟待破解的关键课题。

偏心指控背后的心理图景

在儿童发展心理学领域,同胞竞争(Sibling Rivalry)是一个持续百年的经典命题,阿德勒的家庭排位理论指出,每个孩子都在潜意识中建构着独特的家庭位置认知图谱,当7岁的姐姐看到妈妈给3岁弟弟喂饭时,她记忆中的"自主进食训练期"会被选择性遗忘,取而代之的是对当下场景的情绪化解读。

认知偏差往往源于信息的碎片化接收,哈佛大学教育研究院的追踪实验发现,儿童对父母行为的记忆存在显著的"玫瑰色滤镜"效应——他们更容易记住弟弟妹妹获得新玩具的瞬间,却自动过滤自己收到生日礼物的场景,这种记忆的选择性存储,构成了偏心指控的认知基础。

情感需求的代际错位同样值得关注,在数字化时代成长的Z世代儿童,其情感需求呈现明显的"即时反馈"特征,当父母用20世纪的教育方式回应21世纪的情感诉求时,就像用拨号上网处理5G数据,必然产生理解偏差,一个典型场景是:忙于工作的父亲认为物质满足等同关爱,而青春期女儿渴求的却是深度情感对话。

构建公平感知的家庭操作系统

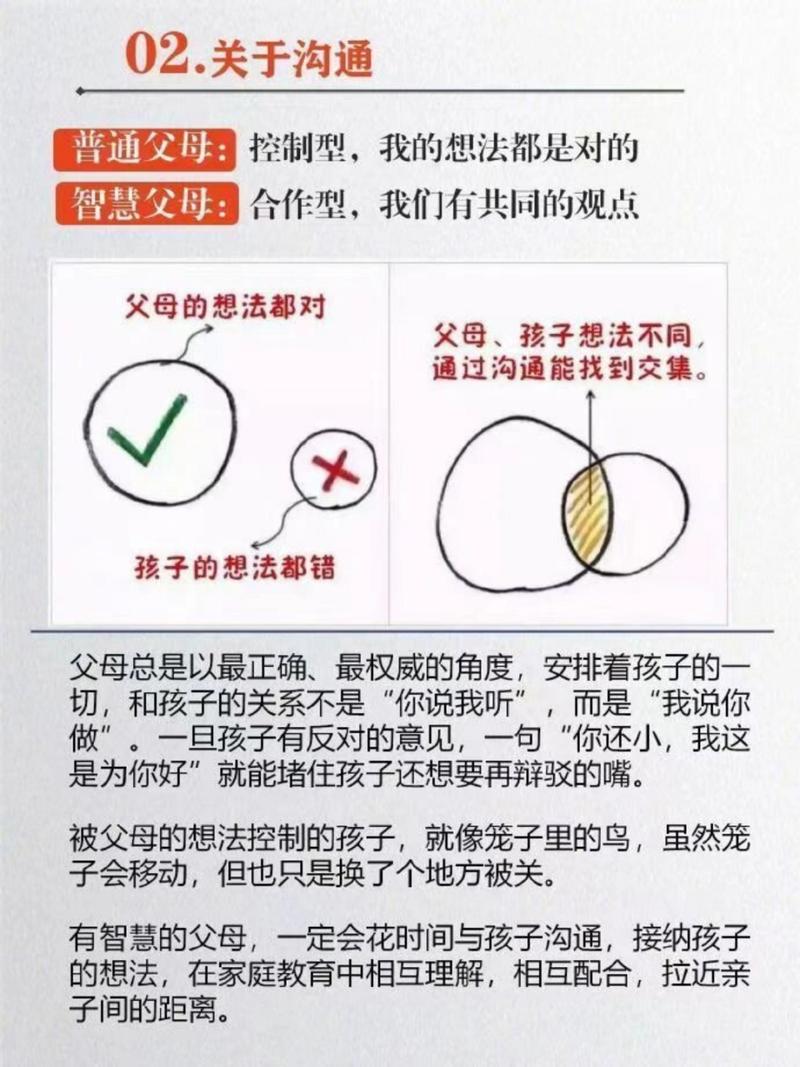

建立透明化的家庭沟通机制需要系统思维,加拿大教育学家约翰逊提出的"家庭议会"模式值得借鉴:每周固定时间召开家庭会议,采用"发言棒"轮流发言制度,让孩子参与制定《家庭公约》,深圳某国际学校实践案例显示,这种制度使亲子冲突降低73%,家庭满意度提升58%。

差异化的教养策略需要智慧平衡,新加坡教育部推行的"因材施教2.0计划"提供启示:为每个孩子建立专属的《成长档案》,记录个性特质和发展轨迹,当10岁的哥哥抱怨妹妹学钢琴占用太多资源时,父母可以展示档案中他获得足球训练营机会的记录,用可视化数据消除认知偏差。

建立情感账户的定期"对账"机制至关重要,美国心理学家查普曼提出的"爱的五种语言"理论指出,每个孩子接收爱的方式不同,有的需要肯定的言语,有的渴望精心的时刻,聪明的父母会建立"情感存折",记录每个孩子的独特需求,例如每周日为不同孩子安排"专属亲子时间",在日历上用不同颜色标注,形成可见的公平承诺。

从危机到契机的教育升级

当孩子发出偏心指控时,这正是家庭教育的黄金教育时刻,台湾师范大学研发的"冲突转化四步法"值得推广:首先共情("妈妈理解你的感受"),其次澄清("能具体说说哪件事让你这样想吗"),然后重构("我们来看看这件事情的全貌"),最后协商("你觉得怎样做会更好"),这个过程本身就是培养理性思维和沟通能力的绝佳机会。

培养手足间的正向情感连接需要设计思维,日本教育家佐藤学提倡的"学习共同体"理念可迁移到家庭教育:设置需要协作完成的家庭任务,如共同照顾宠物、合作完成拼图墙,广州某家庭教育工作室的实践表明,这种设计使手足冲突减少65%,合作意愿提升82%。

父母的自我革新是解决偏心的终极方案,定期进行教养方式SWOT分析(优势、劣势、机会、威胁),建立家庭教育日志进行行为复盘,当发现连续三天都在批评某个孩子时,可以启动"积极关注周"计划,刻意记录该孩子的三个优点,这种元认知监控能有效打破无意识偏见的循环。

在教育的象限里,偏心指控不是需要消灭的"问题",而是值得珍视的成长信号,它像一面镜子,既照见孩子对爱的渴求,也映射出家庭教育系统的升级空间,当我们用系统思维重构教养方式,用发展眼光看待亲子冲突,就能将每个"不公平"的瞬间,转化为构建家庭共同体的珍贵契机,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"教育的本质是帮助生命自我完善",而完善的过程,往往始于那些带着泪光的质问时刻。