(全文约2500字)

【案例导入】 李女士发现刚升初一的女儿小雯最近总是以各种理由逃避上学,原本整齐的马尾辫变得凌乱不堪,书包里不时出现被撕破的课本,直到某天深夜在女儿房间发现沾着脚印的校服,这个单亲母亲才意识到问题的严重性——女儿正在遭受同班男生的持续欺凌。

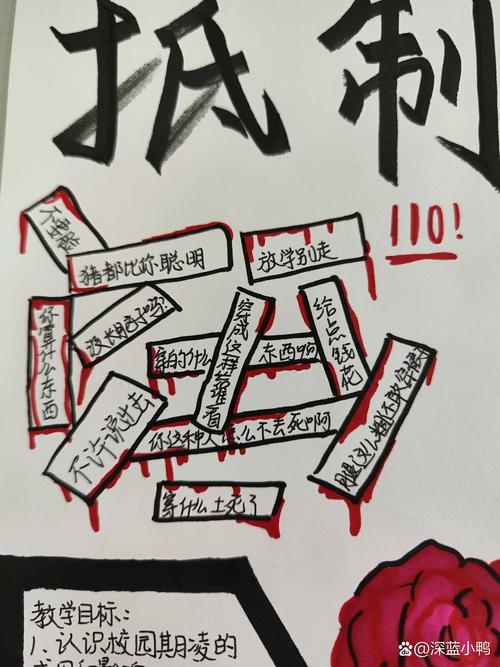

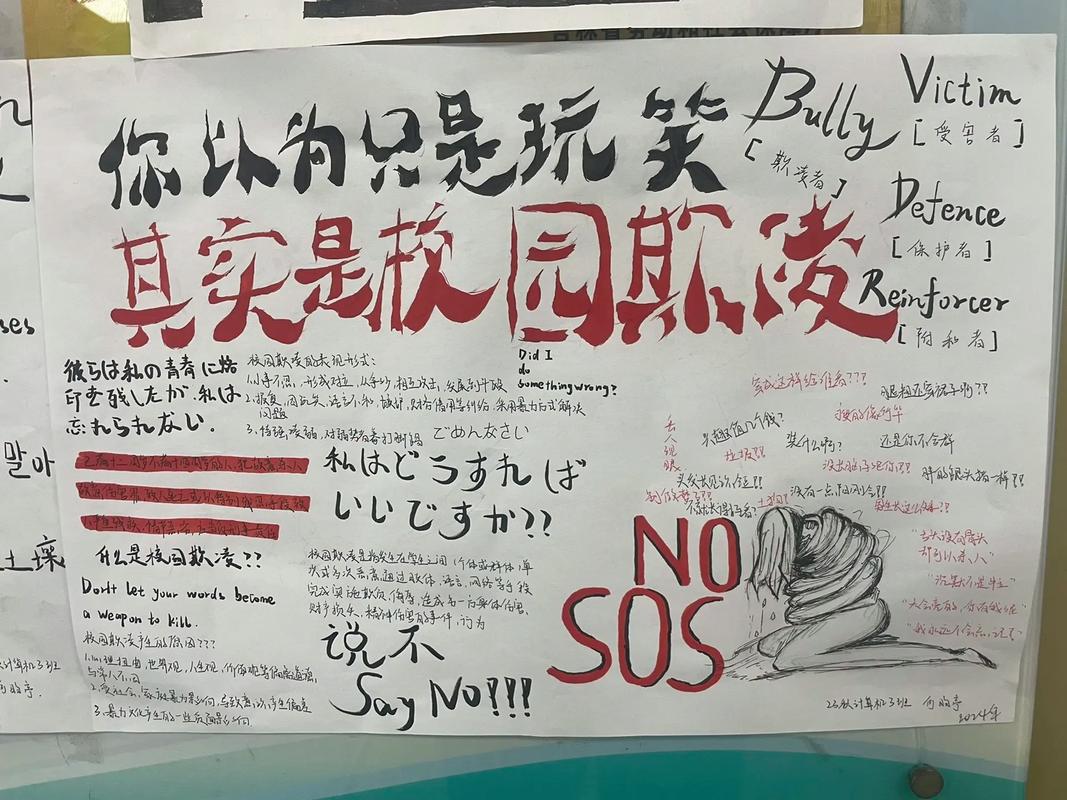

校园性别暴力的特殊困境(约400字) 数据显示,我国中小学阶段遭受异性欺凌的女生占比达27.3%(中国教育追踪调查2022),这类暴力行为往往呈现隐蔽性、持续性和心理伤害叠加的特征,不同于同性间的肢体冲突,异性欺凌常伴随性别羞辱(如身体发育嘲笑)、物品破坏(剪头发、撕课本)和社交孤立,教育心理学研究发现,受害女生平均需要7.2天才会首次向成人求助,而在这期间可能经历6-8次暴力升级。

识别预警信号的四个维度(约500字)

- 身体线索:反复出现的淤青、抓痕(尤其手臂内侧),频繁丢失的个人物品,异常的卫生习惯改变(突然抗拒洗澡)

- 情绪波动:突然对曾经喜欢的活动失去兴趣,夜间惊醒频率增加,出现咬指甲等应激性行为

- 社交回避:刻意绕开常规上学路线,删除社交账号,拒绝参加集体活动

- 学业表现:作业完成质量骤降,课堂参与度降低,出现模仿施暴者笔迹的异常现象

关键沟通策略的三重突破(约600字)

-

建立安全对话空间 错误示范:"为什么只欺负你不欺负别人?" 正确话术:"我看到你的水杯换了新款式,能和我聊聊原来的杯子吗?" 技巧解析:从具体物品切入,避免直接质问,采用"观察+开放提问"模式

-

创伤叙事引导法 分阶段引导: 第一阶段:绘制"安全地图"(标注校园里令其安心的3个角落) 第二阶段:创作"情绪绘本"(用不同颜色代表每天的心情波动) 第三阶段:构建"时光胶囊"(将想对施暴者说的话封存起来)

-

家校沟通的黄金48小时原则 • 首次沟通必须面对面,携带具体物证(破损物品照片、医疗记录) • 使用"我们"句式:"我们发现小雯最近在手工课上有些特别的表现" • 明确诉求层级:立即保护→行为矫正→制度完善

专业干预的立体方案(约500字)

-

司法鉴定保留关键证据 • 及时进行伤痕医学拍照(间隔不超过24小时) • 电子证据固化:使用"权利卫士"等专业APP对聊天记录进行区块链存证 • 申请《反校园欺凌法》规定的临时保护令

-

心理重建的三阶段模型 急性期(1-2周):沙盘游戏治疗+团体艺术治疗 恢复期(1-3个月):认知行为疗法(重点修正自我归因) 巩固期(3-6个月):正念训练+同伴支持小组

-

校园生态改良计划 • 推动成立女生互助联盟 • 开设非暴力沟通工作坊 • 建立"善意观察员"匿名反馈系统

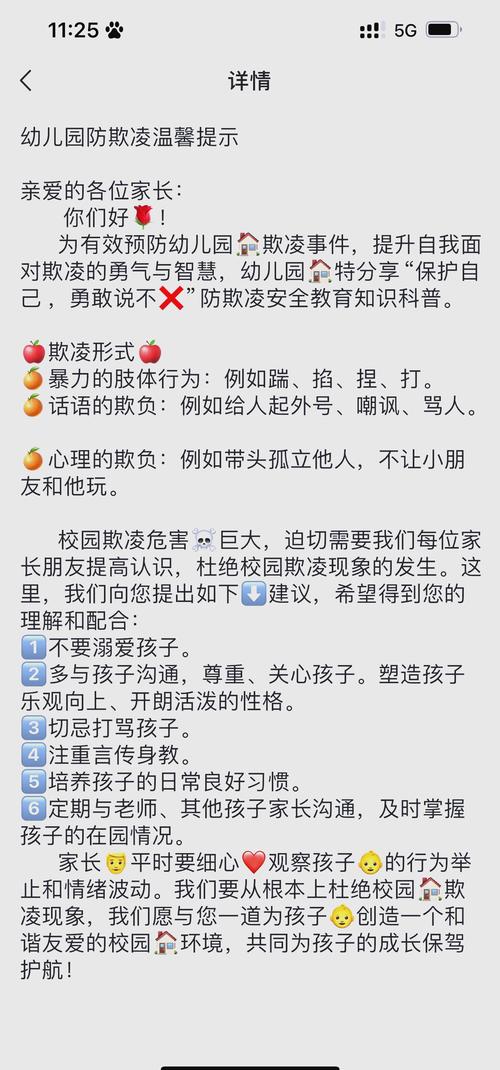

预防体系的家庭建构(约400字)

-

日常防御技能培养 • 安全距离训练(保持1.5米应答距离) • 声波防卫技巧(用特定频率的喊叫震慑施暴者) • 数字取证教学(快速启动手机录音功能)

-

建立家庭安全网络 • 设置紧急代码短语(如"妈妈我想吃糖葫芦"代表需要立即求助) • 编制亲属支援名单(包含可24小时响应的3位成年人) • 定期更新"保护者档案"(记录可以提供帮助的老师、保安信息)

-

社会资源链接 • 12355青少年服务台 • 检察机关"护蕾行动"专线 • 专业儿童创伤治疗机构

【 面对女儿遭遇的异性欺凌,父母既要成为敏锐的观察者,也要做好制度博弈的推动者,更要成为心灵重建的守护者,这个过程中,我们不仅要治愈某个受伤的孩子,更是在修复整个教育生态中的性别偏见,当小雯们终于能挺直脊背走进校园时,那将不仅是某个家庭的胜利,更是文明社会的共同进步。

【延伸阅读】

- 《校园性别暴力干预手册》(教育部2023版)

- 最高人民法院第19批指导性案例(校园欺凌专题)

- "女童保护"公益组织在线课程体系

(全文共2568字)