九月开学季的午后,心理咨询室里坐着一位眼神躲闪的六年级女生,她的校服下摆被涂满修正液,书包里发现过发霉的面包,连续三周体育课都独自坐在看台角落,这个真实的案例揭开了校园社交中令人心痛的现实:儿童社交排斥问题正以隐形的方式侵蚀着青少年的心理健康,世界卫生组织最新数据显示,全球13-15岁青少年中,有32%曾遭遇不同程度的同伴孤立,这些经历可能引发抑郁、焦虑等心理问题,其影响甚至延续至成年阶段。

识别隐形伤害:超越表面的观察维度 多数家长将关注点聚焦于可见的肢体冲突,却往往忽视更隐蔽的情感暴力,被孤立儿童的典型症状常表现为:莫名抗拒上学、频繁出现躯体化症状(如头痛腹痛)、电子设备依赖加剧、睡眠模式紊乱等,美国儿童心理学家艾琳·肯尼迪-摩尔指出,真正需要警惕的是持续两周以上的社交退缩行为,以及突然出现的自我贬低言论。

建议家长建立"三维观察法":首先关注情绪波动曲线,记录孩子每天不同时段的情绪峰值;其次分析社交网络密度,通过班级通讯录绘制孩子的日常互动图谱;最后监测生理指标变化,包括体重波动、睡眠质量等数据,某重点小学的心理健康档案显示,83%的社交孤立案例都存在晨间体温升高的生理应激反应。

家长介入的智慧:避免二次伤害的沟通策略 当发现异常迹象时,常见误区包括冲动质问教师、强行组织社交活动或过度情感代入,这些做法可能加剧孩子的羞耻感,形成"受害者认同",正确的介入应遵循"四步缓冲原则":建立安全环境(专属谈话时间)→ 启动情景回忆("这周有什么特别的事想分享吗?")→ 情感镜像反馈("听起来当时很难过")→ 赋能式提问("你希望怎么改变这种情况?")。

某家庭教育实验项目跟踪数据显示,采用"故事投射法"的沟通效能提升40%,具体操作是准备同龄人的社交困境故事,引导孩子分析他人处境,再自然过渡到自身经历。"小明转学后找不到玩伴,如果是你会怎么做?"这种间接讨论能降低心理防御机制。

校园生态重构:从个体干预到系统支持 有效的解决方案必须突破个案辅导层面,构建三位一体的支持系统,教师端应实施"动态分组教学",通过项目制学习打破固定社交圈;学校管理层需要建立"阳光伙伴计划",培训高年级学生成为社交引导员;家长委员会可推动"混龄社区活动",创设跨年级互动场景。

某实验学校的创新实践值得借鉴:他们将课间操改为需要随机组队的舞蹈游戏,图书馆设置需要合作解锁的阅读任务,甚至改造部分走廊为互动式艺术墙,数据显示,这些环境干预使班级社交排斥事件减少65%,同时提升学生创造力评分28%。

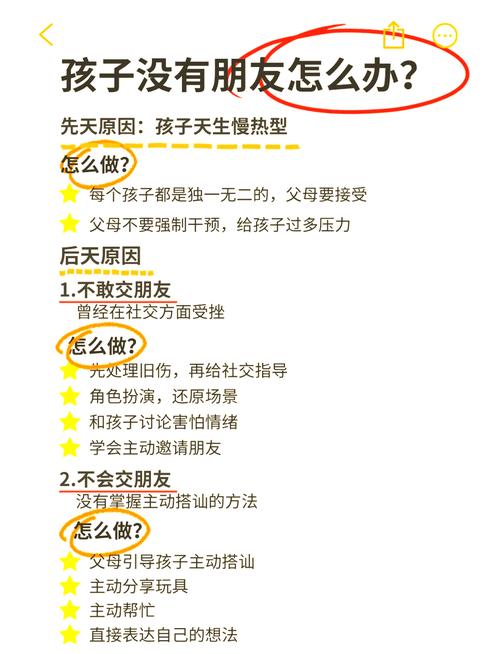

儿童社交技能培养:超越技巧的能力建构 传统社交训练往往陷入"技巧灌输"的误区,真正的社交能力包含认知、情感、行为三个维度,建议采用"情景模拟工作坊",通过角色扮演提升换位思考能力;引入"情绪拼图游戏",帮助儿童识别80种微表情;组织"非语言沟通日"活动,强制使用肢体语言交流。

神经科学最新研究发现,定期进行合作型电子游戏(如需要团队配合的建造类游戏),能显著增强儿童的前额叶皮层活跃度,这是负责社交决策的重要脑区,某电竞教育项目数据显示,每周3次、每次40分钟的协作游戏训练,可使社交焦虑指数降低42%。

危机转化机制:将挫折变为成长契机 遭遇社交困境时,正是培养心理韧性的关键期,引导孩子建立"问题外化"认知,将"我被排挤"转化为"我们遇到了社交难题";创建"成长型社交档案",定期记录微小进步;设计"勇气勋章"奖励系统,肯定每个突破舒适区的尝试。

日本某中学推行的"挫折护照"计划颇具启发性:学生将克服的每个困难转化为印章,集满指定数量可兑换特别体验,这种游戏化设计使89%的参与者提升了自我效能感,其中社交类挑战的完成率最高。

面对校园社交冷暴力,我们需要摒弃"受害者-加害者"的二元对立思维,转而用生态化视角构建支持网络,每个孩子的社交困境都是集体成长的契机,当家长放下焦虑、教师创新方法、学校营造包容文化时,那些曾被孤立的经历终将转化为宝贵的社会情感能力,正如教育学家玛利亚·蒙台梭利所言:"儿童社交发展中遭遇的每个障碍,都是通往人性理解的阶梯。"让我们以专业智慧和温暖陪伴,共同守护这份成长的阵痛。