在重点中学的心理咨询室里,15岁的林晓(化名)攥着93分的数学试卷,指甲深深掐进掌心,这是她连续第三次与班级第一失之交臂,此刻她正陷入自我苛责的漩涡:"如果最后那道题再检查一遍,如果考试前少睡半小时......"这个场景折射出当代教育中一个日益突出的现象——过度要强的孩子正在成为"完美主义的囚徒"。

据中国青少年研究中心2023年发布的《青少年心理健康蓝皮书》显示,重点中学学生群体中,具有显著完美主义倾向的比例达到37.8%,较五年前上升12个百分点,这些孩子往往表现出超常的自我驱动力,却在追逐完美的过程中逐渐失去学习乐趣,甚至出现焦虑、抑郁等心理问题,作为教育工作者,我们需要以更专业的视角理解这种现象的本质,并建立科学的教育干预体系。

完美主义双面镜:优势潜能与心理隐患的交织 过度要强的性格特质犹如一把双刃剑,在积极层面,这类学生通常具备卓越的目标管理能力、坚韧的意志品质和强大的执行力,北京市某重点高中的跟踪研究发现,这类学生在学业成绩上普遍优于同龄人1.5个标准差,但当这种特质走向极端时,就会演变为"功能失调性完美主义":他们建立不切实际的标准,将自我价值完全绑定在成就表现上,形成"全有或全无"的认知模式。

典型案例中的林晓每天制定精确到分钟的学习计划,任何计划外的社交活动都会引发强烈焦虑,这种状态持续两年后,她开始出现失眠、偏头痛等躯体化症状,心理学研究表明,长期处于这种高压状态下的青少年,其前额叶皮质(负责理性决策)与杏仁核(情绪中枢)的神经连接会出现异常,导致情绪调节能力下降。

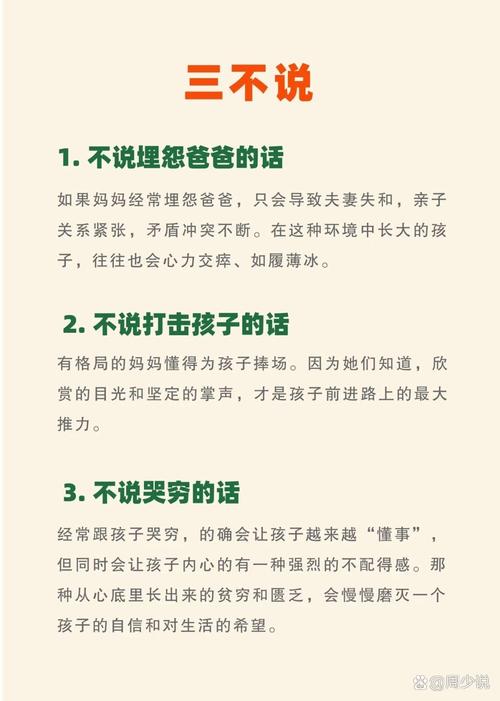

教育误区解构:好心办坏事的三大陷阱 面对这类学生,教育者常陷入三个典型误区:

-

强化型激励:"考到年级前三就奖励新手机"的承诺,本质上是在加固结果导向的思维模式,华东师范大学的实验证明,这类外部激励会使学生的内在动机下降28%,且失败后的挫折感加剧42%。

-

简单化否定:"别给自己太大压力"的宽慰话语,往往收效甚微,因为这类孩子的认知体系已形成"努力-完美-价值"的强连接,表面的安慰无法触及深层认知结构。

-

放任型处理:"孩子自己会调节"的侥幸心理更不可取,北京安定医院的临床数据显示,未经干预的青少年完美主义者,成年后罹患焦虑障碍的风险是普通人群的3.2倍。

认知重构:建立弹性的价值坐标系 教育的核心在于帮助孩子建立多维度的自我评价体系,上海某示范性高中的实践表明,引入"三维成长档案"(学术能力、社会情感、个性发展)能使学生的单一成就焦虑降低34%,具体策略包括:

-

叙事疗法应用:通过"成就故事改写"训练,引导学生发现考试失利中的积极因素,例如将"因为粗心丢了7分"重构为"在时间压力下完成了93%的准确率"。

-

成长型思维培养:设计"智慧失败"主题活动,邀请各领域成功人士分享早期挫折经历,某科技公司CEO讲述高考失利经历的讲座后,学生问卷显示"容许自己犯错"的认同度提升27个百分点。

-

过程可视化工具:使用"努力轨迹记录本",要求学生每天记录三个非结果性成就,如"今天主动请教了不懂的物理题"、"帮助同学解了一道数学题"等。

行为重塑:构建良性的压力管理系统 神经教育学的最新研究指出,适度的压力刺激(正向应激)能提升海马体的神经可塑性,关键在于建立压力缓冲机制:

-

阶梯目标法:将大目标分解为"挑战级-适应级-保本级"三级体系,例如备考时设定"冲击满分-稳定优秀-确保良好"的弹性目标带。

-

生理调节训练:引入"4-7-8呼吸法"(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒),配合渐进式肌肉放松,可快速降低皮质醇水平,某实验组学生在持续练习两周后,考试焦虑量表得分下降41%。

-

兴趣拓展计划:强制实施"1+X"时间管理,即每天1小时与学业无关的兴趣活动,某重点中学的"厨艺星期三"项目,参与学生的情绪稳定性提升显著。

环境再造:构筑支持性成长生态 教育场域的每个参与者都需协同发力:

-

教师层面:改革作业批改方式,采用"双色笔迹法"——红笔标注亮点,蓝笔提示改进空间,某省级名师工作室的实践数据显示,这种方法使学生对错误的接受度提高53%。

-

家长层面:开展"脆弱对话日"活动,父母定期分享自身的不完美经历,某家庭教育工作坊的跟踪调查显示,实施该方法的家庭,亲子冲突频率下降68%。

-

同伴层面:创建"成长伙伴系统",匹配不同特质的学生组成互助小组,北京某中学的案例表明,混合型小组(完美主义型与从容型组合)的成员在六个月内自我接纳度提升29%。

文化重构:超越绩效主义的价值启蒙 更深层的教育使命在于价值启蒙,某实验性课程"生命维度探索"通过哲学思辨、艺术体验、志愿服务等模块,引导学生思考:"如果剥离所有社会标签,'我'是谁?"课程评估显示,参与学生的内在动机水平持续提升,且对挫折的认知更具建设性。

在深圳某国际学校的屋顶农场,曾经因一分之差痛哭的学霸们,正在泥土与幼苗间重新理解生命成长的真谛,当他们发现有些种子注定不会开花,但依然能长成独特的风景时,眼角闪烁的不再是懊悔的泪光,而是领悟的欣喜。

教育不是雕刻完美的塑像,而是培育会思考的种子,当我们帮助过度要强的孩子打破完美主义的桎梏,他们终将明白:真正的强者,是那些既能全力奔跑,又懂得在春日暖阳下驻足赏花的人,这或许就是教育最美的样子——让每个灵魂都能在自我接纳中,奏响属于自己的生命乐章。