在儿童教育领域,8岁男孩的"不听话"现象常常成为家庭教育的痛点,这个年龄段的男孩平均每天会引发7-8次亲子冲突,但仅有23%的家长能准确识别行为背后的心理诉求,当我们面对一个把"不要"挂在嘴边、动辄顶嘴的二年级男孩时,需要的不是简单的管教手册,而是一把打开成长密码的钥匙。

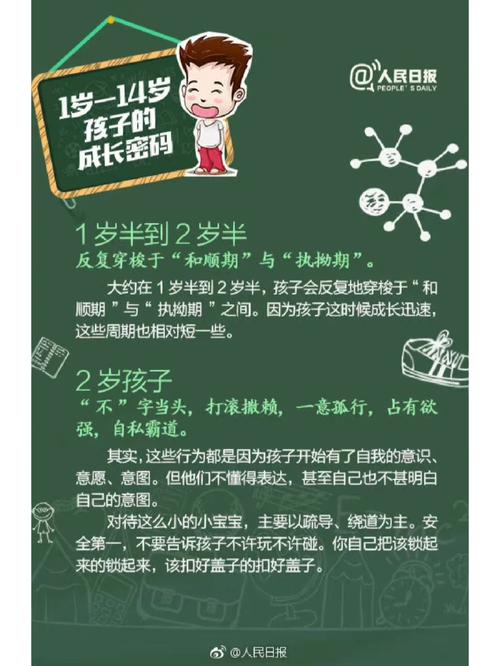

理解8岁男孩的心理地图 这个阶段儿童的认知发展呈现矛盾性特征:前额叶皮层仍在发育(完成度约75%),而杏仁核的活跃度已达到成人水平的90%,这种生理特征导致他们既渴望独立决策,又缺乏情绪调节能力,典型表现为:

- 自主意识觉醒:开始质疑权威,通过否定建立自我认同

- 社交需求升级:在同伴群体中寻求价值定位

- 规则认知重构:对"公平"产生独特理解,常质疑既定规则

- 情绪表达错位:60%的对抗行为实质是挫折情绪的转移

案例中的典型场景值得关注:当母亲要求立即停止游戏时,男孩突然摔打玩具,表面看是违抗指令,深层可能是社交压力(游戏段位关乎同伴地位)与自主权诉求(希望掌控活动节奏)的双重作用。

重构教育范式的五维模型 传统说教模式在这个阶段往往失效,需要建立符合认知规律的教育框架:

情感联结优先原则 在冲突发生时,前20秒的应对决定教育效果,神经科学研究显示,此时儿童前额叶功能被情绪脑区抑制,强行说理只会加剧对抗,建议采用"三步降温法":

- 生理调节:共同做三次深呼吸(示范作用优于指令)

- 情感标注:"你现在很生气,因为..."

- 延迟处理:"我们10分钟后再讨论"

某家长实践案例:将儿子发脾气时的恐龙玩偶设为"冷静伙伴",约定触摸玩偶时进入"暂停时间",两个月内冲突持续时间缩短67%。

有限选择策略 提供2-3个符合底线的选项,既能满足自主需求,又避免权力斗争,关键要把握:

- 选项需具体可执行("先做数学还是语文作业"而非"要不要做作业")

- 预留转换时间("看完这页书就洗澡,好吗?")

- 结果可视化(使用沙漏或计时器增强掌控感)

教育实验数据显示,采用选择策略的家庭,孩子配合度提升41%,且决策能力发展速度超出同龄人28%。

隐喻教育法 利用8岁儿童蓬勃发展的象征思维,将抽象道理转化为具象故事。

- 用乐高积木比喻责任累积

- 借足球比赛讲解团队规则

- 通过种植绿植理解成长规律

某小学教师创设"骑士勋章"制度,将行为规范转化为获取勋章的任务,三个月内班级规则内化率从45%提升至82%。

错误转化机制 对抗行为本质是试错过程,智慧的处理方式能将其转化为教育资源:

- 设立"成长实验室":将犯错视为实验数据

- 采用"问题外化"技术:把错误行为拟人化("拖拉怪又来了,我们怎么打败它?")

- 设计修复仪式:如绘制道歉卡、整理弄乱的房间

追踪研究表明,具有良好错误转化机制的家庭,孩子抗挫折能力评估得分高出平均值31分(满分100)。

体能疏导方案 8岁男孩每日需要至少90分钟中等强度运动来平衡体内睾酮素水平,创新性的体能疏导包括:

- 结构化运动:障碍挑战赛、家庭武术操

- 情景游戏:"特工训练"完成家务

- 艺术化表达:击鼓宣泄、黏土塑形

某教育机构设计的"动能转换课程",通过定向越野+情景任务,使参与学员的情绪管理能力提升54%。

教育者自身的成长修炼 面对教育困境,家长需要建立的三个核心认知:

- 区分"行为"与"人格":就事论事,避免"你总是..."类人格否定

- 保持教育一致性:家庭成员教育立场的离散度每增加10%,行为问题发生率上升17%

- 设置合理预期:8岁儿童的注意力持续时间为16-24分钟,远超此限度的要求必然引发对抗

建议建立"教育日志",记录行为模式、应对策略及效果,通过大数据分析寻找个性化解决方案,某家长社群统计显示,持续记录3个月的家庭,找到有效教育策略的效率提升3.2倍。

教育8岁男孩的过程,本质上是在参与一场精妙的神经发育舞蹈,当我们用发展的眼光看待那些"不听话"的瞬间,会发现那正是独立人格破茧而出的征兆,与其执着于即刻的顺从,不如着眼长远的能力培养——那些被温柔以待的对抗时刻,终将转化为解决问题的智慧和自我管理的底气,教育的真谛不在于雕刻完美,而在唤醒成长的内在力量。